蕉下被爆大裁員,防曬的鍋,還是戶外的鍋?

來源/新消費101

作者/考拉是只鹿

這幾天,知名輕量化戶外品牌蕉下被推到了風口浪尖。

近日有消息稱,蕉下進行公司內部調整,裁撤品牌部門,公關團隊員工全部離職,市場部旋即并入銷售部,已有蕉下離職員工向中國商界記者證實了上述消息。據悉,此次裁員涉及品牌部、市場部、公關部等多個部門,裁員比例接近10%。

蕉下前公關向藍鯨新聞稱,“公關部門全員離職屬實,并且品牌中心CMO果小也離職了,不僅僅是裁公關團隊,是裁了一兩百人。”

8月16日,針對大規(guī)模裁員風波,蕉下相關負責人對北京商報記者回應稱:“裁員消息不實,屬于正常人事調整,目前運營一切正常,7、8月份蕉下公關及品牌崗也正在招聘。

招人或許不假,但裁人和調整也是確確實實的。作為防曬用品賽道上的扛把子,蕉下無疑是一個風向標。在大規(guī)模裁員的風聲鶴唳下,我們所看到的不只是一個新銳品牌在快周期下的興盛與走弱,也是整個行業(yè)在新消費周期里奏響的凜冬之歌。

01

由小及大難

“蕉下小黑傘”“蕉下防曬衣”……熟悉直播的消費者或許在李佳琦和諸多主播的帶貨中聽說過蕉下這個名字。

蕉下創(chuàng)立于2013年,以防曬產品起家,其中最為著名的便是防曬傘和防曬衣。

蕉下的防曬傘五顏六色、造型可愛、輕巧便攜,出道后也成為國產防曬傘中的標桿品牌;而從防曬衣來看,艾瑞咨詢發(fā)布的《中國防曬衣行業(yè)標準白皮書》顯示,2023年蕉下在淘系平臺的防曬衣市場占有率達到26.5%。

此后,蕉下不斷擴充產品品類,秋冬季還推出了氣絨服、保暖內衣等產品。

2022年,蕉下首次提出“輕量化戶外”概念;2023年,蕉下聯(lián)合艾瑞咨詢發(fā)布《輕量化戶外行業(yè)白皮書》,高調官宣轉型,品牌定位從防曬品牌變?yōu)檩p量化戶外生活方式品牌。

從字面上我們就能看出,蕉下的愿望是從一個小品類的品牌往大品類發(fā)展。此后蕉下的發(fā)展也的確展現出了身為大品牌的氣魄。

首先是營銷端,2023年3月,蕉下官宣簽下周杰倫為品牌代言人;時隔一年后,蕉下又簽下楊冪為品牌代言人。

其次是渠道端,蕉下不甘于成為一個單一的互聯(lián)網品牌,開始大力開拓線下門店。2023年品牌實體店數量同比翻番,同店坪效實現同比雙位數正增長。

一連串的大動作背后,與所有想做大做強的小品牌一樣,有一件事是肯定的,那就是蕉下已經花很多錢,以后還將花更多錢。從品牌發(fā)展軌跡來看,蕉下卻始終在“找錢”和“燒錢”之間反復游走。

在裁員疑云發(fā)生前,蕉下母公司深圳減字科技有限公司在2015年、2016年和2021年分別完成了A輪至C輪融資。此外,蕉下曾多次嘗試IPO,但最后均未能如愿。

2019~2021年,蕉下營業(yè)收入從3.85億元驟增至24.07億元。2021年,蕉下的服飾、帽子及其他配飾同比上一年增速高達412%、271%和310%。

這種令人艷羨的高增長為什么沒能幫蕉下成功上市呢?「新消費101」認為,這和巨額虧損脫不了干系。

2019~2021年,蕉下的凈虧損分別為2320.7萬元、7.7萬元及54.7億元。盡管蕉下方面解釋稱,這主要是由于估值增加導致的可轉換可贖回優(yōu)先股的公允價值增加,但夸張的數字依然令人膽寒。

靠營銷支撐起的營收宛若空中樓閣,搖搖欲墜。

說起來,蕉下的營銷走的是簡單粗暴風——由明星和KOL(關鍵意見領袖)帶貨。在周杰倫和楊冪之前,迪麗熱巴、歐陽娜娜、唐嫣、陳偉霆等明星均為蕉下帶過貨;2021年,蕉下與超過600個KOL合作,其中199個KOL擁有超百萬關注者。

2019~2021年,蕉下分銷及銷售開支分別為1.25億元、3.23億元、11.04億元。其中,廣告及營銷開支分別為3691.7萬元、1.19億元和5.86億元,2021年較2020年暴增392.43%,已經超過了當年傘具5億元的營收規(guī)模。

蕉下想以最快的方式打天下無可厚非,但極快速率下?lián)寠Z的市場份額,地基往往并不牢靠。時至今日,仍有許多消費者傻傻分不清楚蕉下和蕉內品牌,可見即便是靠著強力營銷提升了知名度,但蕉下依然沒有在“品牌力”這一點上真正深入人心。

02

三問智商稅

“只要是不透光的布料,哪怕是幾十塊的衣服,都有防曬功能。”

“市面上大部分防曬服都是滌綸氨綸,我覺得這衣服單純就是不露胳膊起防曬作用。”

“實在不明白,這個(蕉下)口罩為啥賣69元?”

在小紅書上,對蕉下品牌的爭論集中在智商稅上。

然而與其他品牌不同,蕉下的智商稅涉及的方面分外多。

第一,蕉下的防曬能力到底如何?

網友們對蕉下的評價大多集中于“貴”字,相反對于蕉下引以為傲的黑科技,消費者普遍嗤之以鼻。甚至還有網友拿出了蕉下的腮紅口罩和防曬衣來做測評,表示“四樣蕉下產品沒有一個防曬的”。網友測評的準確性我們暫且不論,但從大家的言論中不難看出,蕉下品牌對消費者的說服力正在日趨減弱。

從財報數據的角度來看,似乎也沒有站在蕉下這一邊。2019年至2021年,蕉下的研發(fā)費用占收入的比例分別為5.3%、4.6%、3%,明顯低于同期的廣告和營銷費用率,其下降趨勢也與水漲船高的營銷費用占比形成了鮮明反差。

各品牌防曬衣,圖源淘寶

第二,為什么要為一個貼牌產品花大錢?

蕉下的錢不僅沒有用在研發(fā)這件事上,也沒有用在做產品上。

根據招股書顯示,蕉下所有的產品全部交由合約制造商生產,代工商加工完自行購買的原材料,并向公司提供成品。對于這樣的“甩手掌柜”舉動,我們當然可以理解為輕資產模式,更便于品牌方壓降成本,但從顧客的角度,心里總有幾分別扭。既然都是外包給工廠做,蕉下只是做貼牌,那我干嗎要多付這個品牌錢呢?這難道不是另一種智商稅嗎?

第三,輕量化戶外是不是一個偽概念?

針對蕉下在去年提出的輕量化戶外轉型方向,這個名詞雖說是新的,但本質上是換湯不換藥。

換句話說,只要一個戶外品牌愿意做一些日常款,或者一個服飾品牌愿意做一些常規(guī)戶外款,都可以宣稱自己做的是輕量化戶外。同樣的道理,平日所穿的衣物和輕量化戶外之間也能互相轉換,從極簡的角度來說,根本不需要額外進行消費。

蕉下所說的品牌新概念一戳就破。

在提到蕉下時,認識它的消費者們還是會留守在防曬品類中。這意味著,不在防曬這個基本盤上打贏,蕉下很難成功突圍多元化。

蕉下也不是不知道這個道理,可當下的防曬賽道實在是太難了。

03

白牌升維戰(zhàn)

在小紅書上,“防曬衣”話題有16.7億次瀏覽量,甚至超過了“防曬霜”的10.8億次,說明廣大網友們的確需要防曬衣這樣的物理防曬。但這并不能成為蕉下的避風港,巨大的需求之下涌現的是更海量的供給。

更“恐怖”的結果可能是,蕉下反而為他人做了嫁衣。

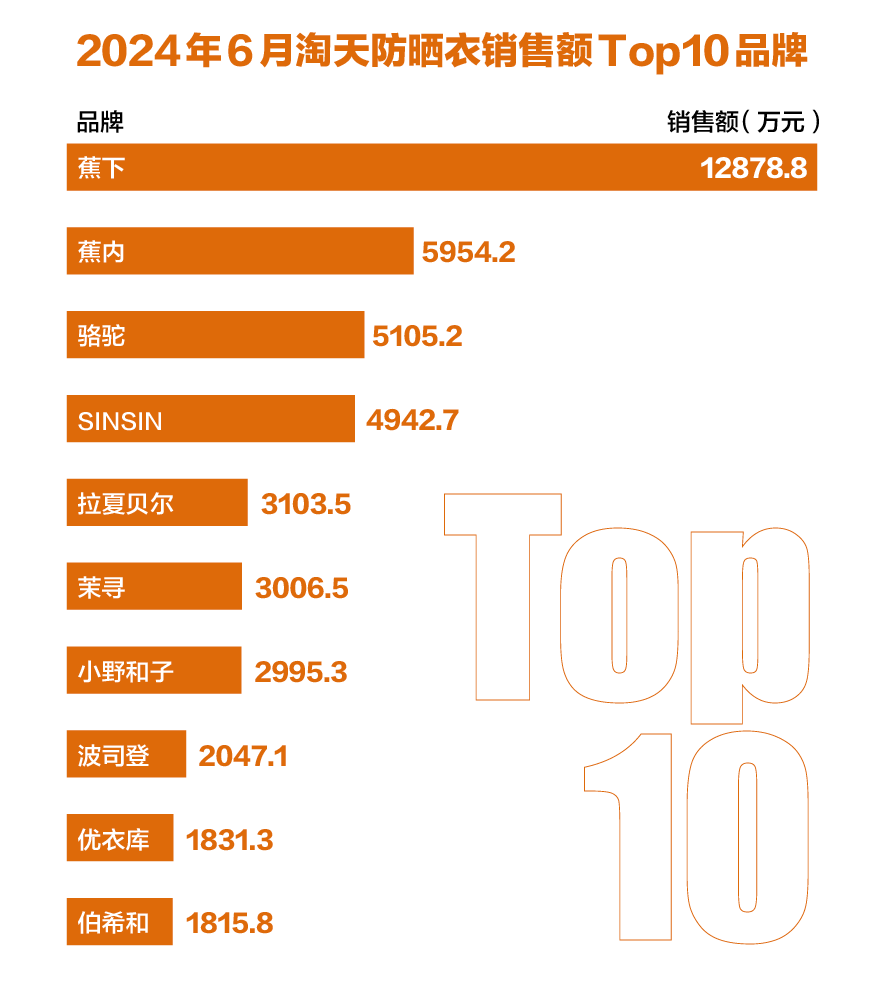

在2024年6月淘天防曬衣銷售額Top10品牌排名中,除了蕉下、駱駝這樣較為知名的品牌外,以家居服聞名的蕉內、做鯊魚褲起家的SINSIN、靠光腿神器走紅的茉尋均在列,這充分說明了兩點:一是防曬這個細分項著實沒什么門檻;二是當今消費者在購買產品時也不在乎品牌概念。

數據來源魔鏡洞察,「新消費101」制圖

誰都可以做,誰做都差不多。這仿佛在和蕉下講一個鬼故事,重金打造的品牌價值在消費者面前不值一提,大量的年輕人瘋狂涌入1688尋找蕉下的工廠店。

根據真故研究室的報道,防曬衣的出廠價最低僅為6塊多,而20多塊的出廠價在業(yè)內已經能稱得上中高檔。何況蕉下本就是全代工模式,覺醒的年輕人們自然不愿意被“割韭菜”。雖然最終買到的未必是真正的同款,但“實際用下來沒什么區(qū)別”,這無疑就是對蕉下最大的打擊。

過去我們常說“降維打擊”,而今在防曬賽道上,白牌商品卻對品牌商品形成了“升維打擊”。

根據新京報的統(tǒng)計報道,防曬市場整體均價下探,人們使用最多的防曬霜均價從2022年的134.9元下跌為124.4元,200元以上高端價格帶占比縮小了4.2%。

與防曬霜一樣,低價之風也蔓延到了防曬衣領域。據媒體報道,今年電商平臺上涌現出大量售價在9~39元之間的白牌防曬衣,銷量驚人,動輒達到10萬件以上。這些產品雖然都標注著40或50+的高UPF(紫外線防護系數),但售價僅為知名品牌的十分之一。

在絕對低價面前,說不清道不明的科技含量顯得不值一提。

這不僅僅是蕉下單個品牌所面臨的困局,也是整個防曬行業(yè)的共同難題。

面對著泛濫的白牌商品,品牌們愿意自降身價去打價格戰(zhàn)嗎?也許對大賽道的品牌們來說,它們是有那個底氣的。但對于防曬這樣相對小眾的賽道,在消費低迷的周期里,愿意投錢的金主越來越少,募資的難度越來越大,品牌手頭又有多少余量能夠任其揮霍呢?

撤掉整個公關部門,將市場部并入銷售部,一來是人員降本,二來也是想要在銷售上增效。可是如果不解決根基上的智商稅疑問,蕉下的業(yè)績終將是無根浮盈空歡喜。

寫在最后

輕量化戶外的新故事沒講成,防曬的老故事好難講,蕉下左右為難。

蕉下就像這防曬賽道上萬千雪花中的領頭一朵,它們乘著順周期之風而來,不過短短幾年時間卻已風云突變。不打價格戰(zhàn),可能被白牌干死;打價格戰(zhàn),又可能被自己干死。

在千軍萬馬來相見的爆發(fā)期里,雪花,總是勇闖天涯。

而當雪崩時,沒有一片雪花是無辜的。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊