為什么95%出租率是購物中心的健康底線

出品/Mall先生

撰文/楊帆

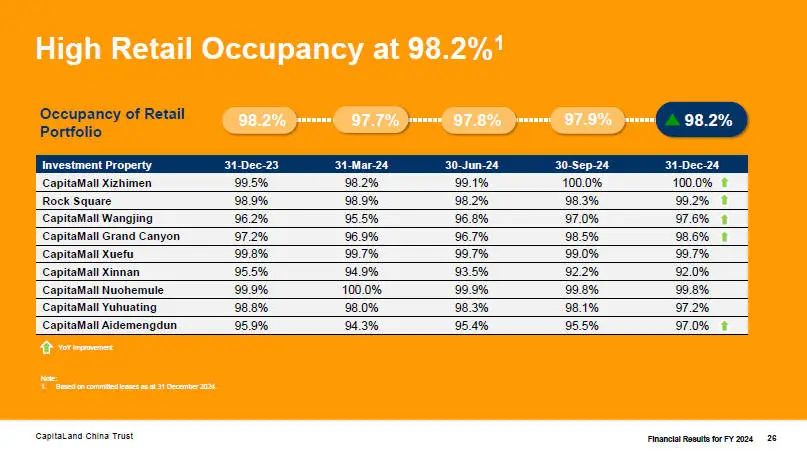

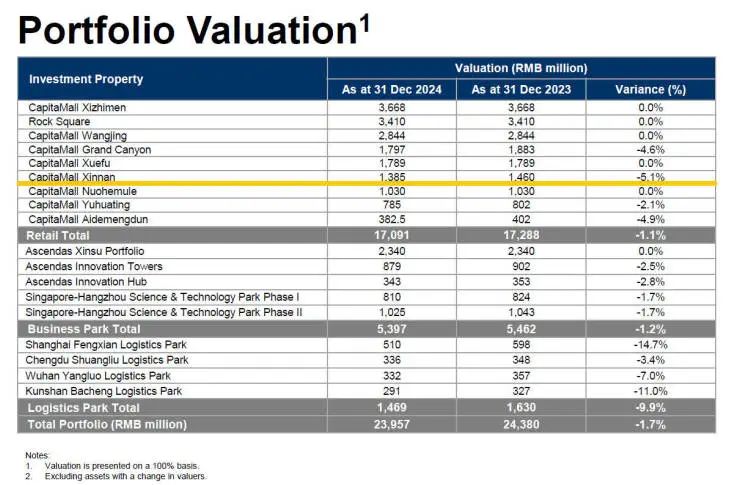

近期,亞洲最大的不動產資產管理公司——凱德集團下屬的凱德中國信托基金(Capitaland China Trust,簡稱 CLCT)發布了2024年度報告。其中強調了一個關鍵詞:零售不動產的“高出租率”。

CLCT資產包中的零售不動產2024年維持了98.2%的高出租率

“出租率”是評判一個購物中心經營情況是否健康最基礎、最直觀的指標。也是日常工作中所有一線伙伴們都會見到的KPI。

而在各種水平的出租率標準中,行業內普遍以95%(按租賃面積計算,包含主力店)作為一個購物中心的“健康底線”或“預警值”。

這一閾值的選取并非拍腦袋的結果,本文將從消費者的直觀游逛體驗、項目年度預算達成率以及整體經營穩定性3個方面,揭示95%出租率其背后的數據邏輯和商業邏輯。

游逛體驗臨界點

我們常說的消費者游逛體驗其實是一個很抽象的概念,其核心所指的是一個購物中心的整體經營氛圍,通俗的講購物中心現場是否足夠“有人氣”、“夠熱鬧”。

北京薈聚LIVAT是高人氣商場的典型代表

而維持人氣是否旺盛,離不開商業自身的氛圍,其中最根本的因素就是出租率的高低。接下來我們通過一系列假設條件,來論證當出租率跌落至95%甚至以下時,對消費者的游逛體驗的破壞。

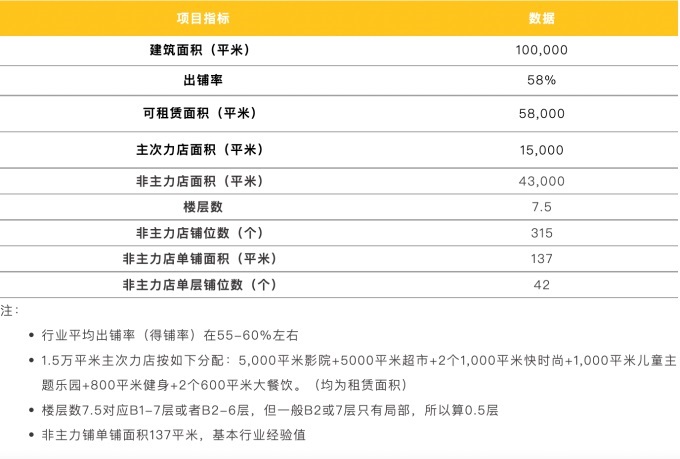

某購物中心指標假設條件:

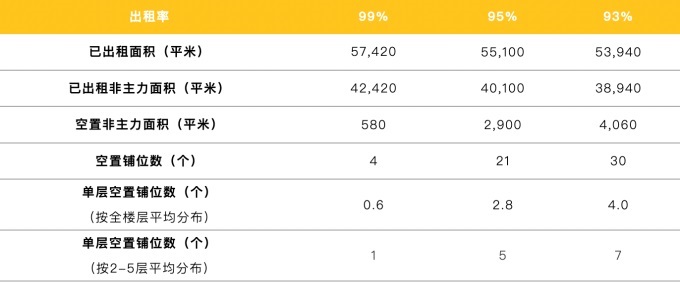

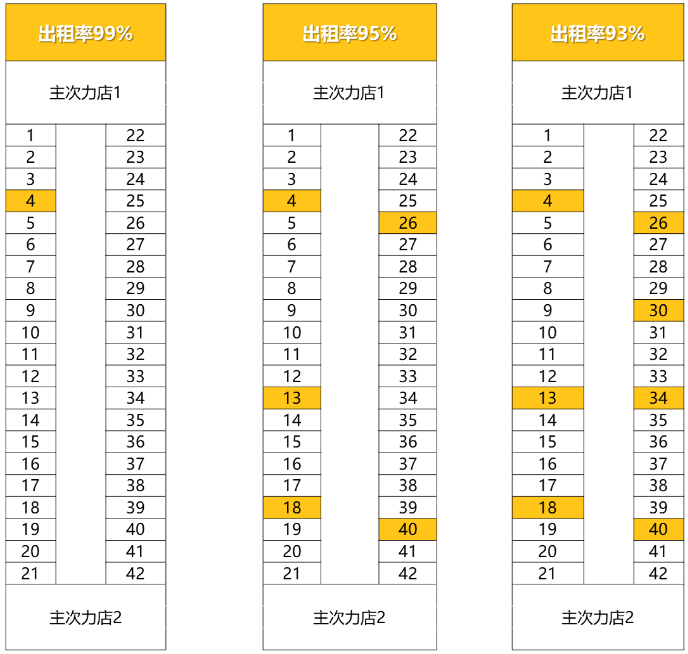

當出租率(按租賃面積計算)分別取99%、95%、93%時,對應的空置鋪位總數分別是4、21、30個(按非主力店面積反算而得,詳見下表)。

如果按照空鋪全場平均分布來計算單層平均閉店數量,則99%出租率時,每層空鋪不足1個,95%對應2.8個空鋪,93%對應4個空鋪。

但實際情況中,空置鋪位并非平均分布,而是會優先出現于2層(零售樓層)、3層(兒童樓層)和4/5層(餐飲樓層)。在這種情況下,單層的空鋪數量可能會上升至5-7個。

將空置鋪位隨機落到樓層平面中,即可看到當出租率在95%時(單層空鋪5個),已經有較多圍擋出現;一旦降低到93%,空鋪會對經營氛圍的連續性造成頻繁打斷,消費氛圍和游逛感受將受到明顯影響。

即使是大牌,連續圍擋對于經營氛圍的影響仍然非常大

接下來我們再從項目年度預算角度看來,當出租率降低至95%時對項目年度預算完成有哪些影響。

出租率損失的冰山效應

通常大家會認為,X%的出租率損失,對應X%的收入損失。考慮到通常項目在設定收入的時候,并不會按100%出租率假設(以杭州西溪印象城為例,其估值報告中預期的后續年度出租率為97.75%),因此看上去95%的出租率似乎對收入影響不大。

但實際上卻并非如此。

由于主力店和知名連鎖品牌談判議價能力強,通常商務條件更優惠,同等銷售業績下租金壓力更小。因此,最容易出現撤鋪的,往往是租金單價較高但經營抗風險能力較弱的非主力店、非直營品牌。

這就導致了主動撤租的商戶租金往往高于全場均價水平,甚至可能是全場(同業態品類里)最高水平。如新簽的2層女裝品牌、B1層網紅奶茶、明星代言火鍋等等。

故而其造成的租金及管理費損失比例也必然高于面積占比。

網紅品牌高租金快速擴張背后,伴隨著脆弱的經營能力

假設估算撤鋪商戶的租金是全場平均租金的2倍(考慮到主力店的租金影響,這個估算并不夸張),持續的2.75%出租率缺口(相較于97.5%的出租率預測),對租金及管理費收入的影響,會翻倍至5.5%。

我們同樣以杭州西溪印象城進行分析,可以看到其租金+物業管理費+固定推廣費三者的收入占比,約為項目整體收入的95%。

一旦這塊出現5.5%的缺口,即使把多經收入翻倍,也無法彌補。

當然,如果出租率缺口不是出現在年初而是在第三、第四季度,影響會小些,但當整體經營氛圍下降時,多經、罰沒、新簽等其他舉措能起到的收入補充作用也會下降。這些都會影響到團隊當年收入預算指標的完成情況,和每個人的績效考核。

中庭的多經收入很難彌補固定的鋪位租金收入 來源:小紅書@JessicaYY

除了對當年預算的影響,當出租率過低時,項目團隊為了快速提升出租率,還會主動降低租約條件吸引新租戶。

而由于起始租金降低,即使租金遞增率相同,未來整個租賃期內的收入貢獻也會持續低于租決,造成更長時間的收入缺失和項目估值下調。

以CLCT為例,成都凱德·新南項目連續4年出租率低于95%,直接導致其2024年估值較2023年降低了0.75億元,跌幅超過5%,是CLCT中所有零售與產業園資產中,估值下跌最厲害的。

CLCT2024年度報告關于項目估值部分

我將其稱之為“5%出租率損失的冰山效應”。

經營穩定性的下行螺旋

除了租金收入的非線性遞減外,當項目出租率跌落至95%以下一段時間后,若費用保持不變則必然導致凈運營收益(NOI)的下降。

當這一指標也面臨無法完成的風險時,項目團隊只能從其它方面動手尋找彌補方案,進而會引發更多影響項目經營穩定性的負面效應。

1、費用端的飲鴆止渴

大部分項目為了保證當年NOI預算的完成度,會選擇削減推廣費與能源費作為主要費控手段。但無論是更少的活動、還是更差的物業服務,都會進一步導致其現場經營品質和客流吸引力的降低,導致形成業績下跌的“惡性循環”。

并且,這一手段同樣會造成對未來更長期的影響。

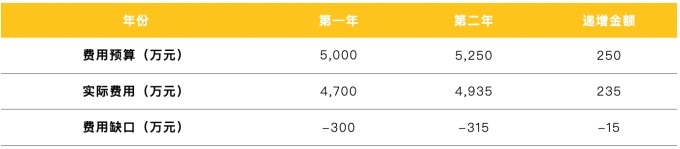

我們假設某個購物中心:

當年合理的運營費用為5,000萬,但通過各種費用節降300萬,僅支出4,700萬。

由于次年預算是基于當年實際發生值進行遞增(假定增長率為5%),因而該項目次年的運營費用預算為4700*1.05=4,935萬。

但原本合理的預算應當為5,000*1.05=5,250萬。兩者之間的差距從當年的300萬,進一步擴大到315萬。

這不僅意味著,項目當年可能又要少辦兩三場活動,或者砍掉1名保安+1名保潔的編制。還意味著項目在未來始終處于費用不足的運營狀態中。

雖然這種狀態對于現場經營品質和客流的影響很難精準量化,但過度的成本節降,最終會由量變到質變,引發消費者在現場的感官體驗下降,把項目帶入“客流降低-節約費用-體驗下降-客流進一步降低”的惡性循環。

2、經營主動權易位及風險增加

當出租率持續位于95%之下,整個項目團隊為了快速填補出租率和收入缺口,在經營主動權上會主動示弱,發生如優質品牌降租續約、給予新簽品牌更多的免租期、放低對新招品牌級次調性要求等動作。

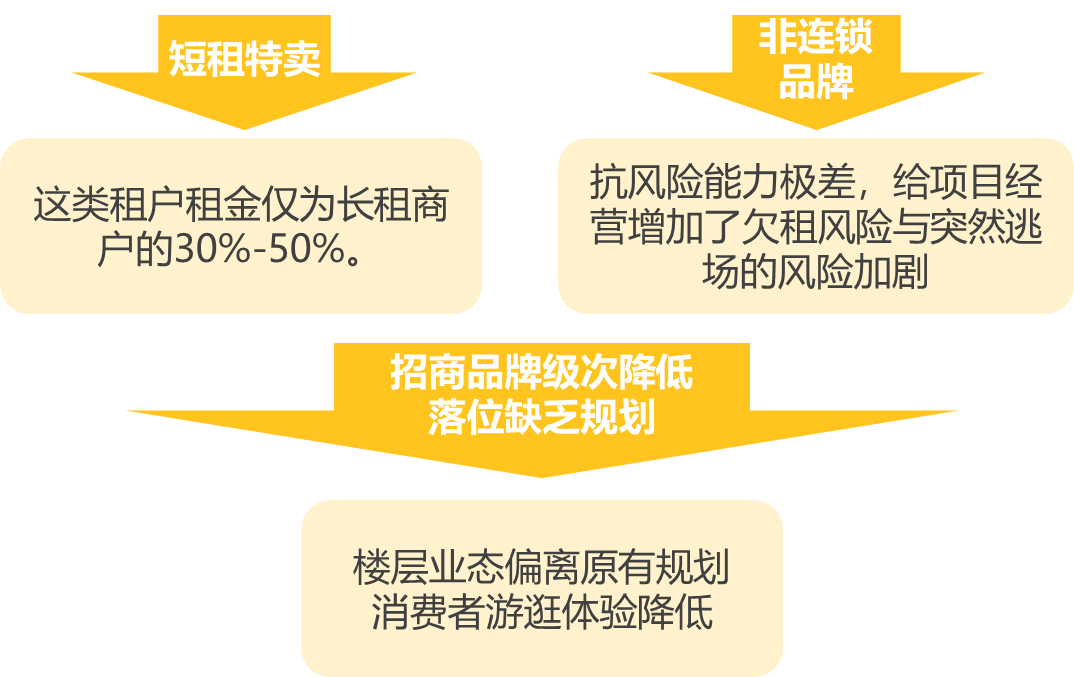

很多時候,項目團隊還會通過諸如短租特賣來填充空置鋪位彌補經營氛圍,但這類租戶租金僅為長租商戶的30%-50%,并且會直接拉低項目現場的經營品質調性。

山寨品牌的特賣會,雖然能貢獻租金,但對項目級次和口碑傷害巨大

又或者為了快速提升出租率,繼續洽談個人品牌、甚至初創個體品牌。這類品牌雖然可能在短期彌補了租金缺口,但其抗風險能力極差,反而給項目經營增加了欠租風險與逃場風險,造成營運端的低質工作量增加。

而與短租特賣和非連鎖個人品牌隨之而來的就是招商品牌級次降低、業態落位混雜,進而導致樓層業態偏離原有規劃,使得消費者對項目品質認知和游逛體驗的進一步降低。

看似短期收入和NOI有了解法,長期卻將陷入“低層級品牌-落位隨意業態混亂-消費者評價降低-客流下降-進一步欠租逃場-繼續填鋪式招商”的致命下降螺旋。

而要扭轉這種經營困局,則要付出極大的努力和代價。以百聯上海又一城為案例:

根據其基金公告披露,該項目2023年年中整體出租率為88.12%,2023-2024年期間項目通過引入體驗類主力店(電競主題館“AG綠樹超玩”、劇場及密室品牌“屋有島”等品牌),以及對原有零售、餐飲進行的品牌汰換等方式,將整體出租率提升至95.56%,初步實現了經營穩定。

但對應的,項目平均租金由2023年底的260元/平米/月降低至233元/平米/月,降幅達10.4%;零售比例也進一步降低了4%,限制了項目未來經營業績與租金收入的增長空間。

某種程度上這影響了該項目的REITs二級市場價格走勢落后于其他幾個消費類基礎設施REITs(華潤、印力、物美等項目最高價普遍較發行價增長35%以上,而百聯目前最高價較發行價增長30%)。

百聯上海又一城團隊在付出相當大努力后才使得出租率穩定在95%以上

更為嚴重的是,和寫字樓、物流倉等相對運營管理維度較少的資產類別不同,有時候僅憑降價甚至都不一定能夠將商場出租率穩住。

上文提到的成都凱德·新南,以一己之力將CLCT中9個購物中心項目的新簽約租金增長率從+0.3%,拖累成了-1.1%,以至于不得不讓凱德在報告中專門點名解釋。

即便如此,項目出租率仍然從2023年底的92.2%,跌落到了92%。令人惆悵。

CLCT2024年度報告中,點名了凱德·新南對整體新簽約租金變動率的影響

出租率補救策略

以上我們嘗試論述95%的出租率為什么是項目的健康底線,看似5%的數值并不大,但實際造成的影響和后果卻足以值得警惕。

那么假設我們所經營的項目在當年突然出現出租率下跌逼近甚至低于了95%,應該采取什么策略來補救呢。

首先我們要明確一個觀點:項目救場是類似“治病救人”的過程,切記不要 “頭疼醫頭腳疼醫腳”,雖然可能一時起效,但長久看反而會錯失挽救項目的最佳時機。

某項目租戶撤場后空鋪無圍擋

基于這個觀點,一個完整的救場動作流程應該是分為三部分:找出問題-多部門聯動-持續監控。

1、分析尋找經營困境的核心問題:

很多時候項目經營突然惡化是多因素綜合導致的, 但歸根結底逃不過以下三大原因:市場競爭惡化(新增競品、客群客質突變、交通條件惡化)、預算制定不合理(老項目高預算、過渡透支費用和收入)以及經營團隊動作僵化(經營活力喪失與市場脫節)。

當然更多時候是這三種因素共同在作用,但比例不同,需要努力的方向和打法也不同。

2、多部門聯動的救場方案:

基于上述經營困境歸因,不能只把出租率的指標壓在招商部門,而要充分考慮部門聯動。比如由于市場競爭惡化導致的掉鋪,那么應當采取招商+推廣為核心的救場舉措:

為招商提供充足的租金洽談工具(新簽免租期、續簽租金減免政策等)攻堅重點品牌打開局面,同時推廣持續為新品牌開業造勢,增加項目品牌換新聲量吸引客流,依靠銷量轉化來彌補租金損失。

同樣,工程物業和營運部門應配合推廣節奏,保證新簽店鋪新店開業與推廣活動同期進行,最終將救場危機變為品牌迭代換新的機會。

某項目推廣部協調資源后的空鋪美陳,減少了純圍擋對經營界面的干擾

當然說起來容易做起來難,背后實際執行還需要整個團隊的共同努力。比如項目總向下要判斷如何將有限的資源投入到能杠桿效應最大化的舉措中去,向上要考慮如何與總部溝通爭取更多的談判空間和資源支持;招商團隊要如何兼顧商戶級次、簽約速度與租金成長性,推廣團隊要判斷在什么檔期發力,制定什么樣的主題推廣方案才能最大化項目聲量等等。

3、持續性經營穩場監控:

在項目的出租率企穩回升后,并不意味著危機立刻解除。尤其新開業店鋪自身的經營能力是否夠強,又是否會干擾和沖擊場內其它品牌的業績導致新一輪掉鋪等問題依然存在。

一次危機的成功應對,更應該是一次全面根治項目核心問題的良機。

所以在經營穩定后,更需要建立一個完整的對客流、銷售和新晉租戶、主要租戶的租售比、貨品質量、店員狀態的可持續性監管體系,從而避免項目再次陷入同樣的窘境中去。

結語

盡管當下的商業地產領域,越來越多的非標商業(尤其是街區式非標商業)開始涌現崛起,其策展理念與街區形態導致商業界面的連續性不再是經營中不可逆的天條。

但購物中心作為一種標準化程度更高、也更依賴金融資本的資產,出租率仍然是項目所有指標中,最為投資人所看重的那一個。

95%的出租率底線,本質是購物中心經營穩定性的臨界點。在這個閾值之上,租金增長、品牌迭代、客群黏性形成正向飛輪;一旦跌破這個臨界點,則可能引發收入坍塌、管理失序、體驗崩壞等多重經營危機。

未來,隨著消費分級和行業競爭的加劇,守住這條底線不僅需要精細化運營,而且更考驗對商業本質的理解和洞察,即始終以“資產價值提升”為經營理念,而非簡單的“填鋪和收租”。

發表評論

登錄 | 注冊