7-11中國,神話不再

來源/聯商網&搜鋪網

作者/吳憂

3月15日,北京廣播電視臺生活頻道《生活這一刻》欄目微博上公布了記者之前臥底了7-11北京亮馬橋店的情況,關東煮食材敞口放垃圾桶蓋上,熱飲超期后標簽被替換,餐食加熱飯盒不清洗等各種食品衛生與安全問題突出……更要命的是工作人員對此已經見怪不怪了。

在315這一特殊日子,視頻一經曝光,迅速引發了輿論關注,要知道7-11是便利店的先驅者,也是眾多便利店模仿的對象,如今,卻在中國市場再一次栽在了食安問題這個跟頭上。業內不禁想問:這還是我們認識的那個7-11了嗎?

01

屢次曝出食安問題

從視頻中我們可以看到,7-11北京亮馬橋店一次性杯蓋隨意放置在架子上,旁邊就是“蟑螂貼”;關東煮食材的籃子隨手放在垃圾桶蓋子上;餐盒與雜物混放;本該當天清洗的餐盒第二天依然保持“原樣”。

此外,員工在打掃衛生備貨過程中,關東煮食品湯汁敞口放在旁邊,甚至員工在熱飲入柜標簽上動起了手腳, “沒事兒,反正我們一般就是換(標簽)” 店員拿起一瓶11日放進熱飲柜的飲料,熟練的打出一張28日的標簽重新貼在了瓶子上……

截止發稿,《生活這一刻》的視頻已經有1235萬次觀看,超過1萬條評論,轉發6934。

當天下午,7-11北京公司發布致歉函稱,媒體報道的店鋪存在的違規問題點屬實,針對涉事店鋪,已決定從即日起對店鋪停業,后續整改等問題,會嚴格按照相關政府部門要求和指導落實。同時表示,正在對北京市全部店鋪進行自查。

實際上,這并不是7-11第一次曝出食品衛生問題。

就在同一天,新京報報道,據北京通州市場監管官微消息,有媒體反映7-11便利店通州新華聯家園店涉嫌銷售過期食品。得知相關信息后,通州區市場監管局立即對涉事門店開展調查,目前該店已經停業并被立案調查。

當天,通州區市場監管局約談了柒一拾壹(北京)有限公司的相關負責人,責令其對涉事門店進行嚴肅處理的同時,要求組織通州區所有門店開展自查,強化內部管理,制定整改措施并督促各門店整改落實到位,并對所有的13家門店進行全覆蓋檢查。

更早前,2019年8月,深圳羅湖一家7-11便利店被消費者視頻爆料,熱柜中有老鼠亂竄;2020年5月,福州電視臺報道消費者林先生在福州7-11購買了一份關東煮,吃完后發現里面有只蟲子;2020年12月,消費者石先生爆料稱在福州供銷大廈附近7-11便利店買了份關東煮,打開食盒,卻發現里面有一只黑蟲,緊緊粘在食盒內壁上,無論怎么搖晃都紋絲不動;2021年3月,海峽都市報也報道消費者在福州某7-11便利店購買的便當中吃出蟑螂;2021年4月3日,一位消費者在7-11知春路店購買的食物發霉。

02

加盟是把雙刃劍

7-11是世界上擁有連鎖店鋪數量最多的連鎖便利企業,目前全球超過70000家店。在零售業曾有一種說法:“世上只有兩種便利店,7-11便利店和其他便利店。”由此可見,7-11在業界的影響力和知名度。

1992年,7-11在深圳開出中國大陸第一家門店,隨后,以7-11、羅森、全家為代表的日資便利店憑借先發優勢迅速搶占市場,不過,相比羅森和全家來說,7-11在中國卻沒能復制在日本的擴張速度,可謂進展緩慢。

實際上,日系便利店的快速發展均離不開加盟模式。據中國連鎖經營協會此前統計,7-11和羅森在中國大陸的加盟店比例分別是40.4%和49.6%,全家則超過80%。

一般而言,總部對直營店的管理會比較嚴格,而對加盟店則相對松散。而日系便利店屢屢曝出食品安全問題的背后,深層次原因則是便利店對加盟店的管控不嚴,這也是便利店行業以加盟方式加速擴張帶來的“后遺癥”。

以7-11為例,其于2004年進入北京市場,2012年,北京7-11先后放開了委托加盟和特許加盟兩種方案,兩者的區別在于前者需要加盟商提供店鋪和裝修,以及自備80萬元的資金。后者的店鋪、裝修和設備由7-11提供,資金要求也降低至35萬元,但相應的毛利分成比例也較低,一般只能拿到32%,并且加盟商還要承擔人工、商品廢棄等成本。

這種模式相當于把主要經營風險轉嫁給了加盟商,總部則扮演咨詢公司和品牌授權的角色,可以旱澇保收。在高額的成本壓力之下,有些加盟商為了獲得超出正常經營實力的短期收益,不惜鋌而走險。

而此次出事的7-11問題門店也正是加盟店。

一位不愿透露姓名的便利店資深人士向《聯商網》表示,國內7-11暴露出的問題是可以預見到的,日本7-11崇尚的經營理念,在國內生根發芽還需要很長的路要走。

首先,高銷售額支撐高成本的模式在遇到經濟環境變化的時候盈利性會受到嚴峻的挑戰。店鋪盈利水平下降,必然導致店鋪管理水平下降,特別是重視利潤的加盟店。

其次,7-11操作復雜的商品結構和運營管理模式,讓門店在運營管理當中對人的要求很高,如何保證一線店鋪人員的高水平一直是個沒有突破的課題。

再次,居高不下的本部運營成本,讓店鋪很難獲得高盈利,本部的運營也難以維持,一旦降低了本部的服務內容和質量,店鋪的指導水平必然下降。

另外,7-11的人才趨于本地化,但經營模式的本土化一直沒有推進,多年來與當地企業、政府的合作都停留在了加盟合作關系,沒有更加的深入。除此之外,本部和一線店鋪特別是加盟店之間如何密切合作、建立信賴,也是課題。

聯商網高級顧問團主任周勇認為,便利店在我國的社會功能是很有限的,其銷售額長期做不上去,加上經營者缺乏底線意識,不出問題是不正常的。7-11在中國大陸已經成為便利店行業的頭部企業,知錯就改的態度是值得肯定的!但是,7-11進駐中國大陸發展,本來就沒有神話可言。

03

7-11還能追得上對手嗎?

7-11中國董事長內田慎治在2018年曾經明確表示希望盡快在中國實現2萬家店的規模。四年時間過去了,這個目標仍然遙不可及。

周勇曾問7-11相關代表,為什么開店這么慢?對方的回答是租金太貴。在周勇看來,這并不是最根本的問題,而是社會環境不同。

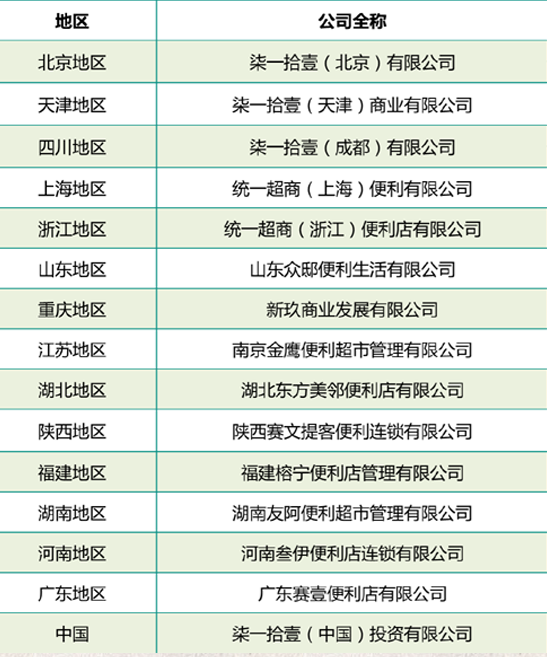

據悉,在7-11中國大陸的布局中,北京、天津、成都這三個城市的門店由日方直接管理,其他區域均由當地合作伙伴即區域授權商來運營。比如上海地區和浙江地區由統一集團旗下統一超商來運營。這種各自為戰的做法在國內本土對手成建制、集團軍大規模狙擊下,并沒有太大的優勢。

▲7-11中國官網

此外,在幾個相對重要的城市,7-11也沒有建立一塊穩固的“根據地”。

在上海市場,全家、羅森瓜分頭部市場地位,全家門店數2000+,羅森門店數有1500+。而7-11的門店數尚未突破500家,還不到前二者的三分之一。而在北京,7-11用16年的時間,目前門店數還沒突破300家,又遭遇便利蜂等本土便利店的兇猛沖擊。

中國連鎖經營協會公布的2018中國便利店TOP70排行榜中,7-11中國大陸以1644家店位列第9,羅森以1399家店位列第12。而在2021年中國便利店TOP100排行榜中, 7-11中國大陸以2387家店位居第7,羅森則以3256家店位列第5。

▲2021年中國便利店TOP10排行榜 圖片/CCFA

也就是說,通過3年時間,羅森增加了1857家店,而7-11僅新增了743家店,不到羅森的一半。而且從2020年開始,7-11中國大陸的行業排名就被羅森和全家超過了。

除了日系對手,7-11也面臨內資的圍追堵截。周勇表示,在中國市場,內資和外資互相趕超都是正在發生的事。如今,中石化易捷、美宜佳、中石油昆侖好客成為全國便利店三強,還有像福建見福、浙江十足便利店,以及新型便利店便利蜂,如今這些便利店都已經達到2000家以上的規模,擴張也很快。

不過,近兩年來,7-11一反前幾年穩扎穩打的作風,開始“小步快跑”,也加快了在二三線城市的開店速度。

2018年左右,7-11相繼在江蘇、湖北開放了區域加盟;2019年,7-11進入陜西、湖南、福州;2020年至今,依然在推進新區域的授權,進入湖南、河南、山東等地。而在近日,又被傳出將進軍海南市場。

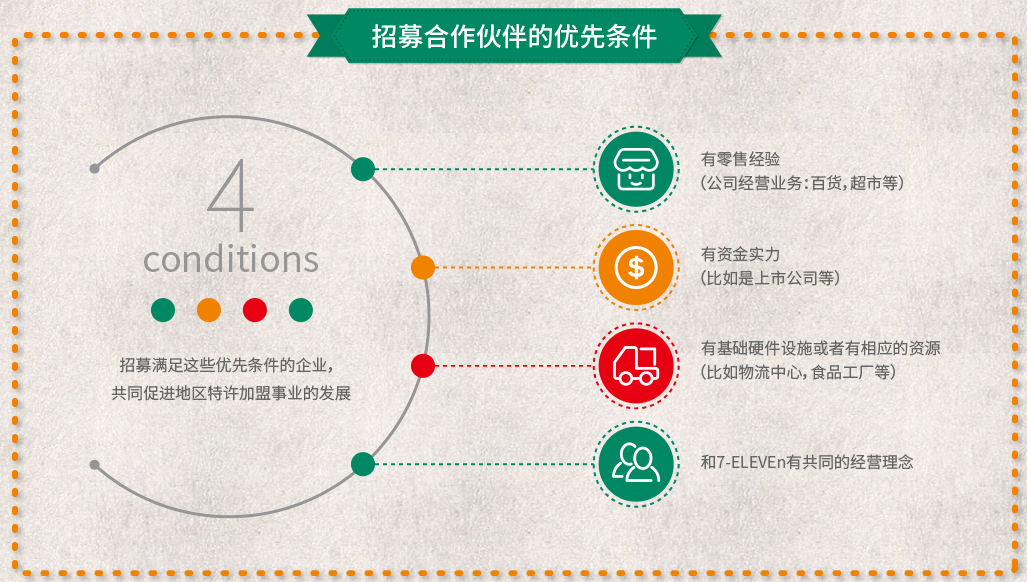

值得一提的是,7-11中國官網首頁還掛著“7-11中國各地區合作加盟商正在招募中”的橫幅,用明確地四點要求來招攬更多的加盟商。7-11在全國發展的迫切心情由此可見一斑。

▲7-11中國官網

實際上,除了大賣場被分流,便利店銷售被分流也很嚴重,比如服務項目被手機分流,即食被外賣分流,流動客被自助售貨機分流,藥品被網購藥品分流。這也是擺在便利店經營者面前的難題。

在我們看來,經營便利店需要“慢功夫”,有時候的“慢”并不是一件壞事,只是在借助加盟模式瘋狂擴張的同時,如何管理好加盟店,才是考驗這位全球便利店巨頭的“真功夫”。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: