誰拋棄了華潤萬家超市?

出品/零售商業財經

作者/益敏

近日,筆者走訪了位于上海市長寧區的一家華潤萬家超市,發現即便是周六上午10:30這個傳統零售的黃金時段,超市內營業員的人數遠多于顧客人數,且收銀區幾乎見不到需要結賬的顧客。

華潤萬家環球港店 圖源:零售商業財經

形成反差的是,該店所屬商圈為上海內環西北角的黃金地段——環球港,這里曾被評為上海十大“最受歡迎的消費地標(商圈)”,也是目前上海中心城區面積最大的購物中心,交通便利,年均客流達2200萬人次以上。

上海環球港 圖源:網絡

事實上,華潤萬家類似環球港店的“蕭條”情況并不屬少見。

作為一家央企下屬企業,華潤萬家手握優質商鋪的稀缺資源,但似乎并沒能跟上時代的發展腳步。

門店無法提供合適的商品和優質服務,使顧客愿意進店消費,這很大程度上造成了稀缺資源浪費。

換句話說,華潤萬家并沒有扛起品牌肩負的責任,缺少對商業資源的有效利用,也沒能為用戶創造價值體驗,如果沒有華潤集團的輸血,它也許早就退出了歷史舞臺。

提及華潤集團,或許有很多人不熟悉。但如果提到怡寶、雪花、萬象城等,就不會陌生。這些耳熟能詳,表面上卻毫無關聯的企業、產品都屬于華潤集團旗下。

在2015年前屬于華潤系的年代,華潤萬家通過華潤創業在港上市,而后因業績利潤拖累母公司的財報,被集團從華創剝離。盡管在2022年頻傳上市消息,但面對競爭激烈的市場環境,華潤萬家超市可謂步履蹣跚。

那么,是什么導致華潤萬家超市的發展走到今天這個局面?它又給我們帶來了哪些商業啟示?

01

曾經的“超市一哥”

回看華潤萬家的發展史,1984年在香港開設首家超市;1992年進入內地,在深圳開出國內第一家中外合資連鎖超市;從2002年開始,它走上了并購之路:在2002年收購萬佳百貨,在2004年控股了蘇果,在2007年收購了天津世界超市,在2008年收購了西安愛家超市,在2011年收購了江西洪客隆超市,在2014年與英國超市巨頭樂購(Tesco)組建合資公司。

公司官網顯示,現在全國112個城市經營著華潤萬家、高端超市Olé、萬家MART、萬家LiFE、U購select以及華潤蘇果等多種業態,約有3300家門店,全國員工95000多名。

華潤萬家業態 圖源:網絡

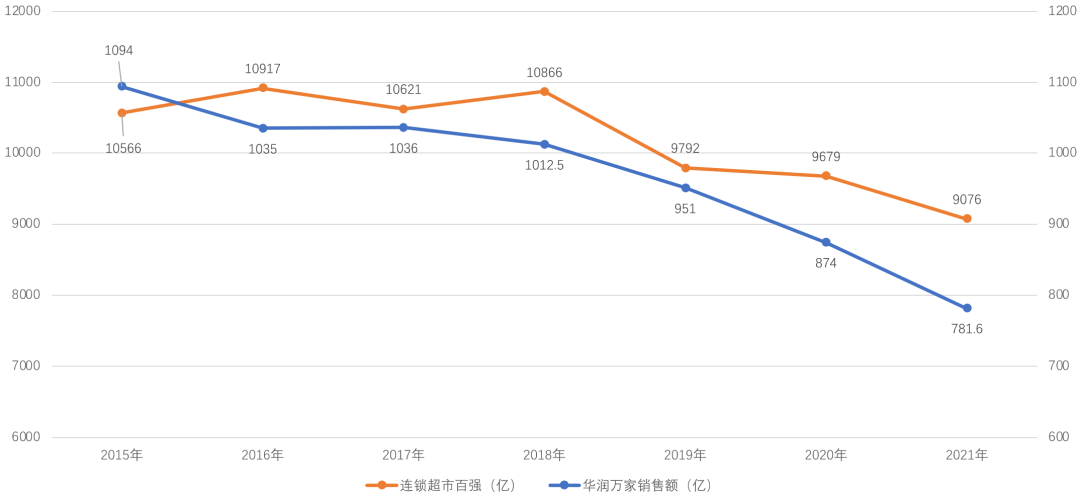

參考中國連鎖經營協會近三年發布的“中國超市百強榜單”數據,2019年,華潤萬家以951億元居首,2021年華潤萬家銷售額為781億元,同比2020年下降11%,行業排名滑落第四。

2019-2021年中國超市百強榜單 圖源:CCFA

回顧此前發展,華潤萬家在完成與樂購的合作之后,于2015年達到營收頂峰,實現1094億元的銷售收入,位居連鎖超市百強之首,但自此之后業績逐年下滑,2019年銷售規模掉檔千億規模,2021年銷售額跌至781億,同比2015年業績跌幅達28.6%,其下滑速度遠超連鎖超市百強整體跌幅。

華潤萬家近年發展區域 圖源:零售商業財經

與此同時,有“超市一哥”之稱的華潤萬家在過去幾年間不斷收縮業務范圍,先后退出北京、山東等地,區域發展屢屢折戟。

02

頹勢盡顯

不得不說,過去十年是屬于互聯網電商發展的黃金年代,信息技術的普及和物流供應鏈的完善,整體線下零售占比社會零售總額的比重下滑。

但即便外部環境競爭激烈,其中也不乏逆勢上漲的企業,超市業態對比胖東來等具有較高消費者口碑的品牌,華潤萬家的不足顯而易見。

筆者認為,單從消費體驗的細節入手,以下幾點不乏改進與思考空間:

第一,“場”的氛圍感。

聚焦購物場景中燈與物料。首先,華潤萬家環球港店的燈光照明主要圍繞通道進行,通過條形燈來保證店內的整體亮度,缺少對貨架及堆頭的燈光強化。

華潤萬家門店 圖源:網絡

對比之下,胖東來門店通過貨架上本身的燈帶以及相應區域的射燈,使商品變得更加誘人,從而激發消費欲望。美陳方面的投入與打磨,在感官層面向消費者傳遞了門店調性。

其次,店內以紅黃黑白四種傳統色調為主,物料相應的排版及內容千篇一律、毫無新意。與此前大潤發出圈的陳列文案形成天壤之別。

至于胖東來門店,則既有POP物料,也有小黑板手寫方案,甚至部分商品還會有相應的放大模型,物料色彩五彩斑斕,足夠吸睛。

第二,“貨”的氛圍感。

同樣的可口可樂,在不同品牌門店呈現的效果截然不同。華潤萬家店內堆頭方方正正,大同小異;而胖東來則是形式多元,方的、圓的、三角形的堆頭都有。

胖東來門店 圖源:網絡

單一且機械的陳列方式往往只能讓消費者看到最普通的一面,而多元陳列方式卻能通過不同的造型與數量來達到美學效果,盡可能挖掘商品細節展示給消費者。

第三,“人”的氛圍感。

統一標準的服裝以及每個員工發自內自的笑容是胖東來為消費者創造賓至如歸體驗感的不二法則。反觀華潤萬家,其門店基本上以廠家的面銷員為主,服務能力水平不一,這也導致消費者在現場即便找到服務員也難以全面解決問題。

03

擺爛還是創新?

華潤萬家(控股)有限公司總經理徐輝在2021年的一篇行業專訪中提到,“想開什么樣的店,先把自己的定位說清楚,先別想著賣什么商品。”

華潤萬家超市的“頹勢”,其實只是國內整個超市大賣場行業共性問題的一個縮影。當這一業態不再符合時代發展的步伐,變革與轉型便迫在眉睫。

于是,華潤萬家先后推出萬家MART、萬家CiTY等創新業態品牌,可它并未意識到在“消費升級”遇冷后,固守“引領消費升級 共創美好生活”的品牌定位,反而讓其越來越偏離零售業態轉型的主流發展方向。

一方面,“貴”成為不少消費者吐槽華潤萬家新業態的關鍵詞,另一方面,多業態發展并沒有讓華潤萬家重回零售霸主的地位,反而被貼上了“掌控能力”不足的標簽。

曾經“一招鮮吃遍天”的時代漸行漸遠,近年來,實體商超企業主攻兩大轉型方向:倉儲式會員店與折扣店,為消費者提供“極致性價比”的產品與服務是零售業進入精耕細作時代、回歸零售本質的大勢所趨。

思維的固化與心態上的擺爛,使華潤萬家傳統超市業態被無情拋棄,而非合理改造。

“零售即細節”,聚焦華潤萬家超市在“人貨場”氛圍感方面的打造,便不難發現,華潤萬家部分門店對“細節”二字的理解還停留在十年前的認知。

網友評價 圖源:網絡

以環球港門店為例,擁有黃金資源位,卻不加以合理利用,使得消費者進入環球港與華潤萬家門店宛如穿越回了20年前,這種錯位感顯然是被時代、被企業、更是被消費者拋棄的結果。

進一步講,這家門店不僅不符合當下消費主力軍的偏好,即便是年紀較大的消費者也不愿意前來消費。蕭條與衰敗感只會給進店顧客帶來失望體驗,進店轉化率低的同時,更無法帶來復購。

這類門店不僅導致營收和利潤的下滑,也使得公司陷入傳統業態品牌口碑下跌、新業態認知不強的尷尬期。

筆者認為,華潤萬家加速發展新業態的同時,似乎忘記了如何合理規劃、改造與利用傳統業態,面對多元、多變的消費需求,傳統門店先天擁有試錯與調整空間,即便可能是“找死”式試錯,那也是站著死,組織的士氣氛圍也完全不一樣;可如果是墨守陳規,徹底躺平擺爛,那整個組織只能是死氣沉沉、直接“等死”。

這個時代變化太快,華潤萬家旗下萬家MART、萬家LiFE、萬家CiTY、blt、Olé等各類新品牌層出不窮的同時,華潤萬家超市已被拋棄。

發表評論

登錄 | 注冊