前美團高管老K:炒菜機器人讓中餐“麥當勞”成為可能

來源/36氪

撰文/董潔

美團前高管們最近扎堆加入了創業大軍。

前有聯合創始人王慧文“卷”入AI大模型,后腳,他的老搭檔、前美團高級副總裁陳亮也入局AI賽道。

但不為大眾所知的是,在美團人稱“老K”的郭慶,早在去年就涌入創業浪潮,做起了“炒菜機器人”。老K是前美團S-team(最高決策層)成員,曾長期負責美團酒旅,也是美團內部對硬件最為關注的高管之一,曾先后帶隊入局智能門鎖、充電寶、電單車等業務。化學專業出身的他,一直信奉用“科技追求真理”。

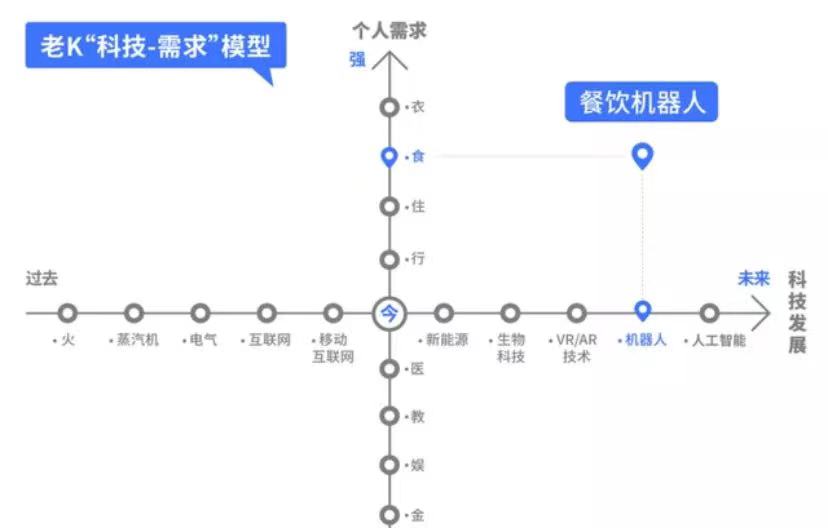

美團S-team有一個核心職能——洞察市場的“大機會”。當時,老K依據“需求”和“科技”兩大變量,總結出了未來5大科學技術(新能源、AR/VR、AI和機器人)和人類的8大需求(吃、穿、住、行、醫、教、娛、金)。

5大科學技術與8大需求交叉,40個潛在賽道隨之產生,“核心就是在這40個格子里找機會。”老K告訴36氪。

老K“科技-需求”模型

因為長期深耕酒旅,老K對第三產業相當熟悉,他當時的判斷是,自己想做 To B機器人,但如果做,必須是大行業的核心崗位。

“餐飲是大行業,核心崗位是廚師,現的年輕人不愿意做廚師”。2021年底離開美團后,老K成立橡鷺科技,并擔任CEO。

橡鷺科技聚焦“機器人 + Food”賽道,率先瞄準炒菜機器人,團隊耗時近一年,花費上億元研發出了美膳獅(橡鷺科技商用炒菜機器人)。

勞動力短缺的今天,機器人的全自動化解決了后廚效率的問題,其菜譜“標準化+私人定制”的特性,又解決了菜品的效果問題。這切中了餐飲商家的底層“念想”——讓餐廳快速實現連鎖,規模化復制。

過去一年,美膳獅的炒菜機器人迭代了3次,在“真爆炒、鍋氣足”,“全自動攪拌、投菜、噴灑調料”等環節做了大量優化,口感上,已經接近絕大部分經專業廚師炒制的菜品。

西餐標準化的代表公司RATIONAL經過50年的發展,已實現全球萬能蒸烤機銷售突破100萬臺,在老K的判斷中,中餐標準化的時代也已經到來。

不過,相比送餐、清潔等場景,炒菜機器人還處在行業的極早期,老K希望能有越來越多的玩家加入這個賽道,一起推動產生屬于中餐的萬店品牌。

以下為36氪與橡鷺科技CEO老K的對話節選,略有刪減:

瞄準機器人,信奉“科技求真”

36氪:你在美團一直是做酒旅的,為什么會對硬件感興趣?

老K:在美團我們先后做了智能門鎖、充電寶、電單車,我是對硬件關注比較多的人,一直相信“科技追求真理”,核心是看到事物的本質是什么。我是學化學出身,炒菜的本質就是通過物理的方法實現化學反應,然后把物理學的“度、克、秒、秒轉”等指標進行拆解。

36氪:為什么會先做炒菜機器人?

老K:我當時的判斷是,首先要做 To B,其次如果做To B機器人,還是要做大行業的核心崗位。餐飲是大行業,核心崗位是廚師,現在面臨著年輕人不愿意做廚師,更愿意去做外賣小哥這樣的供需矛盾,比起外賣小哥25歲左右的平均年齡,廚師的平均年齡約為40歲,這中間存在著代際差。

36氪:你對機器人的判斷是怎樣的?

老K:機器人可以按照第一產業、第二產業、第三產業劃分。第二產業上,日本、德國、美國等的集群使用上已經走在了前列,第一產業上,我們看到全自動播種、施肥、采摘、粗加工封裝也正在蓬勃發展。

但在第三產業,過去餐飲鏈條中,更多是在支付、營銷、SAAS、供應鏈層取得數字化突破,但后廚仍然偏勞動力密集型,我們設想的就是從勞動重復多,比較剛需的崗位干起來。

36氪:這種判斷來源于在美團的經歷嗎?

老K:有很大關系,當時我們依據“需求”和“科技”兩大變量,總結出了未來5大科學技術(新能源、AR/VR、AI和機器人)和人類的8大需求(吃、穿、住、行、醫、教、娛、金)。

這5個科學技術和人的8大需求交叉,40個格子就出來了。核心就是在40個格子里面找未來的機會,我們選中的是“機器人 + Food”。

36氪:這種拆解事物本質的思維,是受興哥影響嗎?

老K:毫無疑問的。美團推崇用“科技追求真理”,大家都愿意在凡事上去較個勁,我只是科技求真的踐行者之一,現在也是。

需求在,但缺乏頭部玩家

36氪:現在這代機器人的研發成本在?

K:費用大概花了1億元以上,研發周期用了小一年。

36氪:相比市面機器人,你們的機器人做了哪些突破?

老K:中餐最講究的是“火候”和“鍋氣”,美膳獅實現了“真爆炒,鍋氣足”,這是效果層面;全自動攪拌,全自動投菜,全自動噴射調料,過程中間不需要人參與,這是效率指標。

最后,鍋體是特殊材質,不是涂層鍋,不會釋放對人體不健康的物質。我們在鍋體上做了200多種不同的組合嘗試,最后確定了一個既能夠加熱均勻,熱量傳導效率高,同時不粘鍋的解決方案。

36氪:哪些環節研發難度比較高?

“真爆炒、鍋氣足”對機器人線圈的加熱能力、纏繞方式、電磁感應結合程度、鍋體的傳導能力、 MCU控制板的控制精度都有很高的要求。

以加熱曲線為例,同一個機器炒不同菜時,加熱曲線是不一樣的,而且中國的不同城市,在不同時段的電壓也有變化,如果要做到精確控制,就要功率輸出穩定,在算法上我們做了大量技術研究,做了穩壓技術的突破。

全自動化的能力。怎么能夠在空間有限的情況下,實現投菜、投料不干涉,攪拌不干涉,保持機器的穩定性;還有鍋體,既要加熱均勻,也要熱量傳導效率高,同時不粘鍋。

36氪:過去一年,這款機器人迭代了幾次?

老K:大的版本有三代,但在整個產品上大原則沒有什么變化,主要是結構的優化。比如防水性,第一代產品沒有做IP5防水,現在的機器拿水槍沖也是ok的;以及逐漸增加了全自動洗鍋的功能;實現了易維護易拆卸,零部件出現問題,也能夠快速模塊化的更換和調整等。

36氪:這款機器人主要面向的客戶群是誰?

老K:餐飲和酒店。這兩個場景有共同的特點——有廚房。沒有廚房,機器肯定放不進去,它就不需要你。當然也有很多經濟型酒店沒有廚房,不提供早餐,大家就不匹配,我們也有一款產品叫“飛吃”,是解決酒店“無早餐”痛點的智能早餐柜。

36氪:銷量來看,哪個客戶群占比最大?

老K:酒店占比最大。但餐飲的想象力更大。

這里面分兩種市場,一是存量市場,比如已經上市的連鎖客戶,他已經有千家店,萬名廚師,這是非常大的管理挑戰。怎么幫助他們提升開店速度,實現標準化食物交付的穩定性,是我們看到的機會。

第二種是新進入的餐飲玩家,他們上來就積極擁抱了新生產工具,以炒菜機為核心生產單元,打造商業模型,進行快速的復制。

36氪:后一種有客戶的體量都在?

老K:有百家的,有幾十家的,但都是希望今年快速擴張的。

36氪:這種全國連鎖品牌,是只會落地幾家還是大規模?

老K:一般會在每個城市找一兩個店做測試,把他的菜譜線上化,如果配合度較好,會進入批量使用階段。

36氪:現在跟大型KA合作進入哪個階段?

老K:批量使用階段。今年大概合作幾千臺機器。我們現在一臺的售價是4萬左右,月租2500元。在一線城市,一個廚師的月薪可能在12000萬元,機器租金只要2500元,成本優化很明顯。

36氪:500多道自帶菜譜中,自研的比例有多少?

老K:我們的菜譜有幾種形式,一是公共菜譜,跟手機自帶APP一樣,會放在公有云里;還有一些大客戶會研發有核心知識產權的專有菜譜,我們會部署到私有云。也有菜譜微調功能,不同區域的客戶可以根據辣度、酸度、熟度需求在操作界面微調,這樣既保證了普適性,又兼具了個性化。

36氪:私有云菜譜的研發需要研發同事介入嗎?

老K:不用,客戶們也不會讓介入。我們只提供簡單的操作界面,讓客戶錄入的門檻變低,減少開發成本。

36氪:所以中臺系統也是你們自己研發的?

老K:200多個專利是我們自己搞出來的,擁有獨立的自主知識產權。

36氪:現在研發團隊是什么規模?

老K:整個公司200人左右,主要還是研發,銷售一二十人。如果產品都做不好,搞營銷是本末倒置。

36氪:這個機器的折舊大概是多少?

老K:現在才經過了半年時間,我們只能通過老化數據來測試,現在看起來一臺用5年時間問題不大,一年不到1萬的成本。

36氪:炒菜機這個品類,最大的公司能做到什么體量?

老K:德國有個公司叫RATIONAL,是做萬能蒸烤箱的,它把西餐的標準化做得比較好,目前已經銷售出去100萬臺蒸烤箱,大概100億美金的市值。

36氪:中餐領域呢?

老K:中餐To b的炒菜機還沒有形成規模,也沒有超大體量的公司,這也是我們愿意做這個事的原因之一,也就是有需求但沒有好產品。

36氪:沒人做是不是意味著這其中存在某些陷阱?

老K:會擔心。但需求是不以個人意志為轉移的,只分真和假、大和小,炒菜機器人這個賽道是真實存在的需求,而且需求量很大。

36氪:需求到底有多大?

老K:中國人在“吃”上的頻率為30億/頓每天,而酒店行業全國最頂峰數據為1000萬間夜每天。中餐市場規模接近5萬億,現炒的規模也接近萬億。

中國餐廳每年換手率在40~45%左右,新玩家比較接受智能化這個事情,加上酒店的市場規模,預估我國市場規模會在500萬臺左右。當然市場規模這只是一個信號,核心還是能不能復購。最終我們看到餐飲老板產生復購去擴店了,這就等于老板拿真金白銀投票。

36氪:500萬臺你們能占到多少?

老K:現在預估終局還早。

36氪:大的家電品牌沒有入局的嗎?

老K:這個賽道今年在升溫,我們看到一些大品牌已經開始做TO C的炒菜機,但他們在To B市場還沒有花太大精力。

36氪:你們會考慮再往上做一層嗎,比如延伸到食材供應鏈?

老K:供應鏈短期不會做,因為不擅長,供應鏈是有比較強區域規模效應的,我們目前的核心還是在機器人這件事上。但是往更多后廚機器人的產品上衍生是大概率的,前提是商家有需求。

中餐“麥當勞”還要多久

36氪:你們兩輪融資據說拿的都挺順利?

老K:還挺幸運的,獲得融資的時候我們甚至機器還沒出來,那個時間投資人主要是看團隊和賽道。

36氪:VC圈其實很看人,他們投“人”有什么邏輯嗎?

老K:高級管理者的經驗分為四類,從0-1帶過一個業務;把業務從1帶到100;接過二手業務的,就是業務出現問題了,你去接手;有沒有對收購過業務進行管理。這些類型中管理者的經驗是什么階段,可能會是一個衡量標準。

36氪:所以你做過哪幾種?

老K:我比較幸運,四種情況我都經歷過了。

36氪:炒菜機器人從商用普及看,現在還是非常原始的階段?

老K:非常早,這造成一個結果——這些年火鍋店、麻辣燙、茶飲至少有一個或者多個千店、萬店以上規模的品牌了,但現炒類的很少。因為它有發展瓶頸,需要招聘大量的廚師,成本非常高,標準化也不一樣,這局限了行業的發展。

我們希望有更多的玩家加入這個賽道,一起推動中餐的標準化,誕生中餐RATIONAL,誕生屬于中餐自己的“麥當勞”,這個過程不會太遠。

36氪:對今年的銷量有目標嗎?

老K:這個還不好預估,我覺得到下半年咱們可以再聊聊。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: