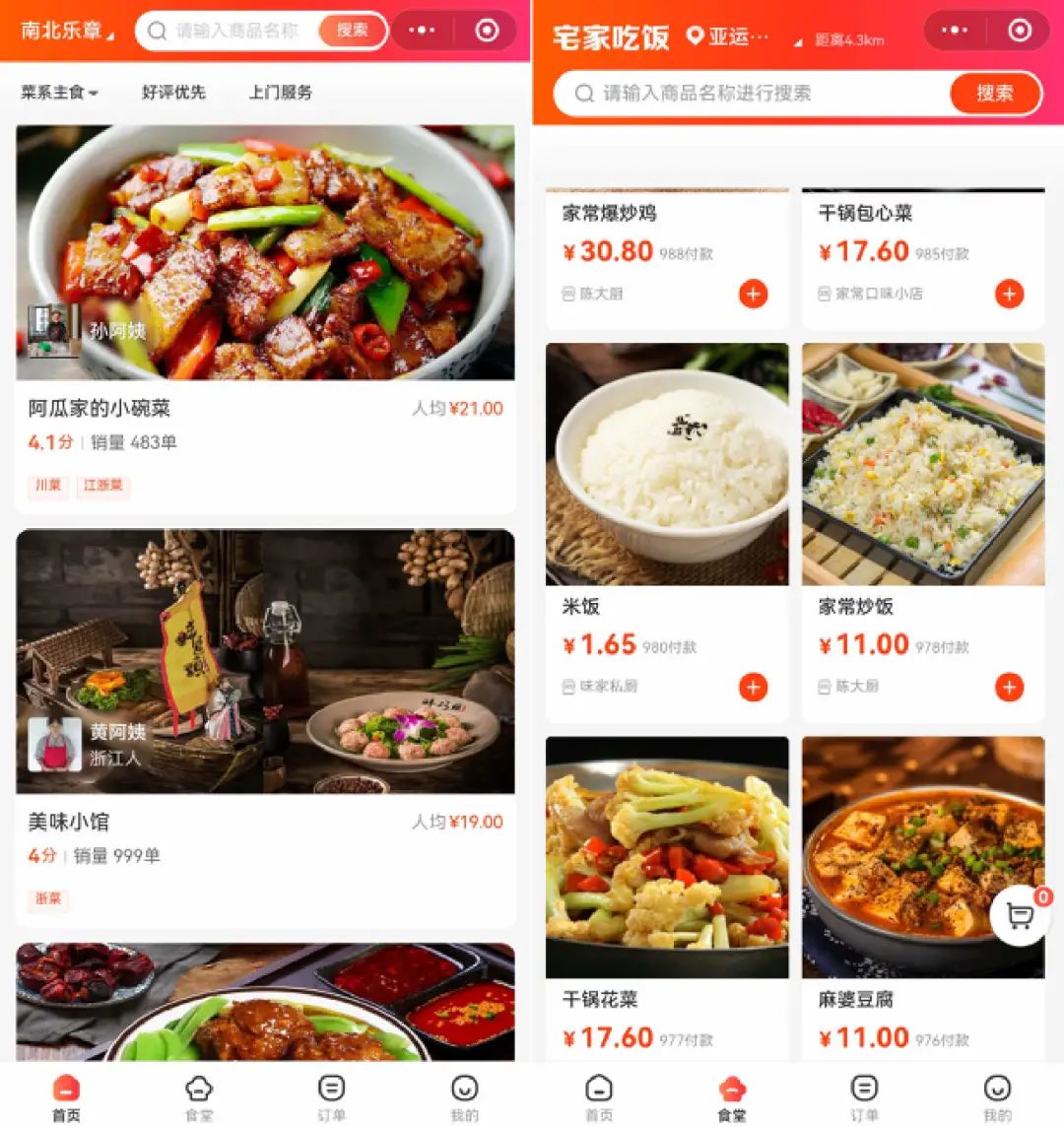

宅家吃飯融資3000萬!為什么餐飲人對“上門做飯”念念不忘?

來源/餐企老板內參

撰文/張鰻魚

01

紅燒鯽魚22元,米飯1.65元

私廚生意又起波瀾

“宅家吃飯”完成3000萬融資

據IT桔子消息,近日,宅家吃飯宣布完成3000萬人民幣Pre-A輪融資,投資方為泰明創(chuàng)投。

官網上顯示,這個APP主要提供專屬定制、上門服務,帶來“一日三餐”的全新體驗。包含“私廚定制”、“地域特色”、“上門服務”、“寶寶&老人餐食服務”等幾個板塊。

米飯1.65元,家常爆炒雞30.8元,麻婆豆腐11元,紅燒肉27.5元,紅燒鯽魚22元……在小程序的“食堂”中,展示了數百道家常菜,同時有不少“孫阿姨”、“黃阿姨”、“張叔叔”、“賈叔叔”等在線接單。

點擊進入各大私房菜的頁面,可見大廚的“電子版健康體檢合格證明”以及家庭廚房照片、客戶評價等等,人均消費大概都在20元以內。不少人反饋:“好吃不貴,最近天天吃都上癮啦”、“跟大酒店做出來的一樣,滿意”。

02

從“回家吃飯”到“宅家吃飯”

折騰了近10年的“私廚生意”

私廚這門生意,一直被覬覦。

早在2014年,一個叫“回家吃飯”的APP橫空出世,曾被稱為餐飲界的“滴滴”,主打家庭廚房共享概念,用戶可以在平臺上選擇就近的“家廚”下單飯菜,家廚收到訂單后在家中制作,為用戶提供配送、自取、堂食等多種服務。

根據相關媒體報道,這個成立2年內就先后5輪融資的APP,一直被視為“明星創(chuàng)業(yè)項目”。截至2017年,平臺注冊用戶達350萬,擁有家廚4萬+,覆蓋北上廣深多個城市。

◎回家吃飯廣告,打家鄉(xiāng)牌,走的是溫情路線

隨著“回家吃飯”的上線,家廚共享模式開始被廣泛看好,賽道先后進入了鄰食、丫米、覓食、小e管飯等多家競爭平臺。一時間,“私廚是門好生意”成為廣泛認知。

然而,美食共享的商業(yè)模式也有“困局”,比如供給端不穩(wěn)定,難以規(guī)模化復制;比如客單價40元,是普通外賣的2倍;而爭議最大、也最具備風險的,則是無證經營餐飲的食安隱患問題。

2017年2月10日,國家食品藥品監(jiān)督管理總局(以下簡稱“食藥監(jiān)總局”)發(fā)布的《網絡餐飲服務監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》中規(guī)定:“利用互聯(lián)網提供餐飲服務的,應當具有實體店鋪并依法取得食品經營許可證,按照食品經營許可證載明的主體業(yè)態(tài)、經營項目從事經營活動,不得超范圍經營。”

這一紅頭文件,直指“回家吃飯”這類APP,合規(guī)性、安全性再次被推到輿論的風浪之中。

2020年3月底,在疫情爆發(fā)伊始,堅挺了6年的“回家吃飯”宣布停止運營。而同期的其它私廚平臺,也陸續(xù)在監(jiān)管中消失。

03

不變的“懶人經濟”

變味兒的“私廚模式”

但能讓餐飲人念念不忘的探索,本質上還是這門生意廣闊的市場需求在“作祟”。

持續(xù)旺盛的“懶人經濟”,疊加疫情特殊環(huán)境的社區(qū)需求,年輕人們還自發(fā)找到了“私廚生意”的新模式。

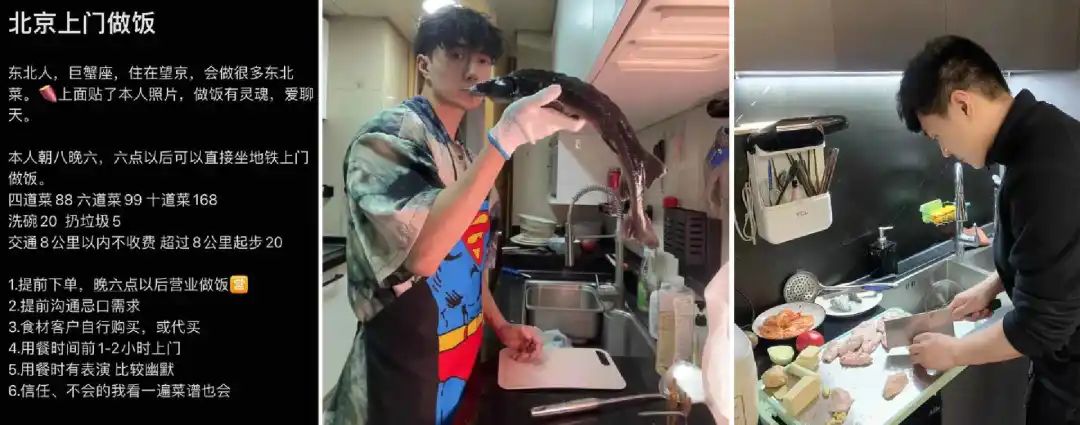

去年,小紅書平臺上,一篇「東北人,巨蟹座,會做很多東北菜」的圖文貼火了。四道菜88元、六道菜99元,還提供免費唱歌、嘮嗑等附加服務,網友們通過發(fā)帖留言互動的形式,溝通好時間、菜品后,靜候這位“東北廚師”上門服務。

短時間內,類似的帖子超過2萬+,且篇篇都有上千條留言互動。話題的火熱程度,直接引發(fā)央視網、澎湃新聞等主流媒體相繼報道。

這之中,有人開始追風口,組建團隊接大單,重拾“私廚生意”。

一位福建的“私人營養(yǎng)師”曬出自己做上門廚師代炒菜的視頻后,高額的利潤和自由的職業(yè)空間,吸引不少年輕人留言詢問如何“一起干”。該“私人營養(yǎng)師”透露,在視頻火后,她的上門做飯團隊多了近10人,服務類型也從家宴,擴展至公司團餐、年會晚宴等服務。

盡管在“合規(guī)性”方面,需要打一個很大的問號。但,不變的“懶人經濟”下,私廚這門生意顯然依然有市場。只是在火熱背后,“宅家經濟”卻悄然變了味兒。

有人開始“掛羊頭賣狗肉”,打著上門做飯的名號,行別樣服務的實質。

就在上個月,一則“上門廚媛”的新聞引發(fā)爭議。閑魚平臺上,一些自稱為“哥大碩士畢業(yè)”的私廚,宣稱提供上門做菜服務,2道菜要價800元,5道菜1980元。

高昂的價格和美艷個人圖像介紹背后,一位知情人士透露:這實際是在“上門做飯”的熱度下,行不正當“特殊服務”。

04

“宅家吃飯”,是一門好生意嗎?

前赴后繼的各個APP來了又走,小紅書、閑魚平臺的新模式真真又假假,“血淚鑄成的歷史”并未形成阻隔,反而,入局者更多了。

但不斷融入的年輕血液,除了讓9年前“曇花一現”的私廚生意重拾消費者關注,也暴露出不少行業(yè)隱患。

食品安全和私廚合規(guī)性,是爭議最大的兩個問題。

“廚媛”事件就是對私廚合規(guī)性最大的拷問。行業(yè)亂象叢生,一如“回家吃飯”APP的消亡,不少同時期的私廚平臺,最終也都因平臺產品的合規(guī)性與安全性,在監(jiān)管中被強制下架。

而餐飲業(yè)最為重視的食品安全問題,在私廚模式中也更加凸顯。由于私廚團隊人員的復雜性,既有退休的低齡老人,又有全職媽媽、在校大學生等,服務過程中的人員健康、產品安全難以溯源。

“回家吃飯”APP下架前,也曾有多家媒體報道過,其平臺消費反饋中,多次出現在飯菜中吃出螺絲釘等異物的情況。

除此之外,不斷被“分蝕”的市場空間,不斷入局的新勢能,對于參與者也是不小的挑戰(zhàn)。

“懶人經濟”絕不會只被獨家捕捉,“宅家吃飯”這門生意,不僅有社交平臺上的“個人玩家”,也有不少“專業(yè)玩家”在布局。

去年底私廚上門再度火熱后,市面上出現不少“專業(yè)上門做飯平臺”,其中51廚師上線半年后,號稱旗下已有1000余名專業(yè)名廚;黑珍珠官方去年也推出了“外燴”服務,主打名廚私宴、安全到家,包含小廚娘旗下高端餐飲品牌龍吟山房等知名品牌在內的多個品牌,均參與其中。

不過,處處是競爭對手的“在家吃飯生意”,大多高開低走,近10年里都沒有跑通的賽道,想要在這波熱度下破局,依然難度不小。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: