核污染下的海鮮日料店:有人換菜品,有人棄賽道

來源/餐企老板內參

撰文/月半

01

客流銳減和“預訂暴增”并存

“最后的晚餐”五味雜陳

日本福島第一核電站啟動核污染水排海之后,除了憤慨,人們關注最多的話題是:海鮮還能吃嗎?日料還安全嗎?

很快,這些話題在互聯網上引發了熱議,多條相關話題沖上熱搜。

不少海鮮日料店,出現了兩個截然不同的生意現象——有日料店客流銳減,顧客避之不及,營業額下滑十分明顯;也有的店,預訂和外賣單量反而暴增,不少人想要抓住時間差,享受“最后的海鮮大餐”。

先說客流下滑現象。

其實,早在6月底,排海計劃有了消息但尚無明確時間,那時候一些日料店就開始為前途擔憂了。一位日料店主透露,進入8月,客流量比6、7月份減少了50%。“即便我們只有20%的食材來自日本進口,也很快進行了供應鏈的調整,但還是難以阻擋客流腰斬的趨勢。”

北京三里屯一家本地人氣排行第三名的日料店,24、25日晚上的客流量不足以往三成。“現在來的客人基本都會在點餐前問海鮮的來源,我們雖然在解釋目前店里的海鮮沒有日本進口的,但選擇刺身和海鮮的客人越來越少了。”老板說。

“現在業績情況都不能說是滑坡了,根本就是直線下降。”考慮到未來經營發展,老板想要淡化菜單內的海產品,或將日料店改為純西餐或中餐。

◎廣州某網紅街區,共有數十家日料店扎堆

圖為傍晚19:00左右實拍,店內幾乎無人 攝圖:內參君

“以前去日料店,怕吃到假貨;現在去日料店,怕吃到真貨。”一位網友笑稱。

再看生意“突火”的門店。

海關總署叫停進口日本水產之后,上海、杭州等地多家日料店人氣爆,話題#上海多家日料店今晚生意火了#登上熱搜。比如人均消費499元的“xx精致料理”客流爆滿;上海楊浦區一家日料店,需要等位半小時到一小時左右,且有客人專程來吃生魚片,還有人打包帶走;更有超市海鮮水產熱銷,工作人員表示:“一天的銷售量相當于平時一周,主要集中在凍三文魚、凍銀鱈魚和凍蝦仁。”

不少人抱著“吃了上頓沒下頓”的態度沖進日料店,享受“最后一頓豐盛的海鮮”。

連鎖日料品牌將太無二創始人在接受央視財經采訪時也表示:排海后的第一個周末,客人沒有減少的同時,外賣單量上漲了不少。

實火還是虛火?這種極與極的狀態還會持續多久?恐怕還需要一些時間來解答。

◎飯點實拍,商場店比街邊店狀況好些

拉面館、壽司店、網紅店受影響較小 攝圖:內參君

02

一線走訪海鮮市場

“10個客人8個問產地,每單都在解釋”

排海行為發生幾日后,內參君于8月29日一早,來到某海鮮批發市場。

◎市場較大,門口停留著拉貨的冷藏車

不遠處,還有一些海鮮大棚正在建 攝圖:內參君

一位來自浙江臺州的海鮮攤主坦言,受到局勢影響,這兩天的海鮮價格不降反漲,但是零售的顧客明顯減少了。“不管是哪里的產地,總體是受影響的。包括波士頓的龍蝦,這兩天來的顧客,基本都是為了囤貨。很明顯,家里有冷柜的顧客買的多。”

老板苦笑道,說是240天后到達我國海域,以后還不知道要怎么應對。“走一步算一步,我也快退休啦,以后再說以后的事兒。我們老家雖然靠海,家里還有地,大不了回家種地去。”

◎海鮮攤主說起近兩日生意,直搖頭 攝圖:內參君

另一個挪威三文魚攤主的反饋也類似:這兩天各類海鮮價格略有上漲,但是漲幅不大。來的顧客,一般都先問問是哪兒的產地,確認不是日本的才敢買,“談日色變”。

“解釋成本比以前高多了,每天賣個海鮮吧,說的話都比之前多很多。”

內參君注意到,不少顧客都大包小裹地提溜海產品回家。一位阿婆左右手拎了滿滿好幾袋子,還在攤位前砍價稱重,“沒辦法,家里年輕人讓來買點,以后再看以后的,至少現在還能吃。”

◎攝圖:內參君

03

日料店老板默契開啟“去日行動”

“挪威的三文魚、俄羅斯的牡丹蝦、法國的生蠔、福建的國產鰻魚等,都是品質非常好的,我們并不是非常依賴日本進口的食材……”

這是自從核污水排海之后,多家日料店的“默契表達”。

日料店在去日,甚至連一些原本就基本沒有進口食材的海鮮店,也極力解釋、“撇清”關系。內參君發現,當前存在幾個“派別”。

》激進派:貴州日料店老板“怒砸店”,要將其改成中餐廳。這一視頻被傳播到網上后,引發了不小的關注。隨后,這一老板被質疑炒作賺取流量,而本人回應——自己發視頻,一是因為民族情結比較氣憤,表達憤怒情緒,二是告訴顧客店面準備轉型,“只是將墻紙和燈籠等撕毀,希望大家不要盲目效仿”。

在同行交流群內,一位“小日子火鍋店”的老板無奈地說道,“我們品牌才是無辜躺槍,有一些顧客給我們打電話,罵日本,說什么‘小日子小日子’之類的,抖音也被艾特。”

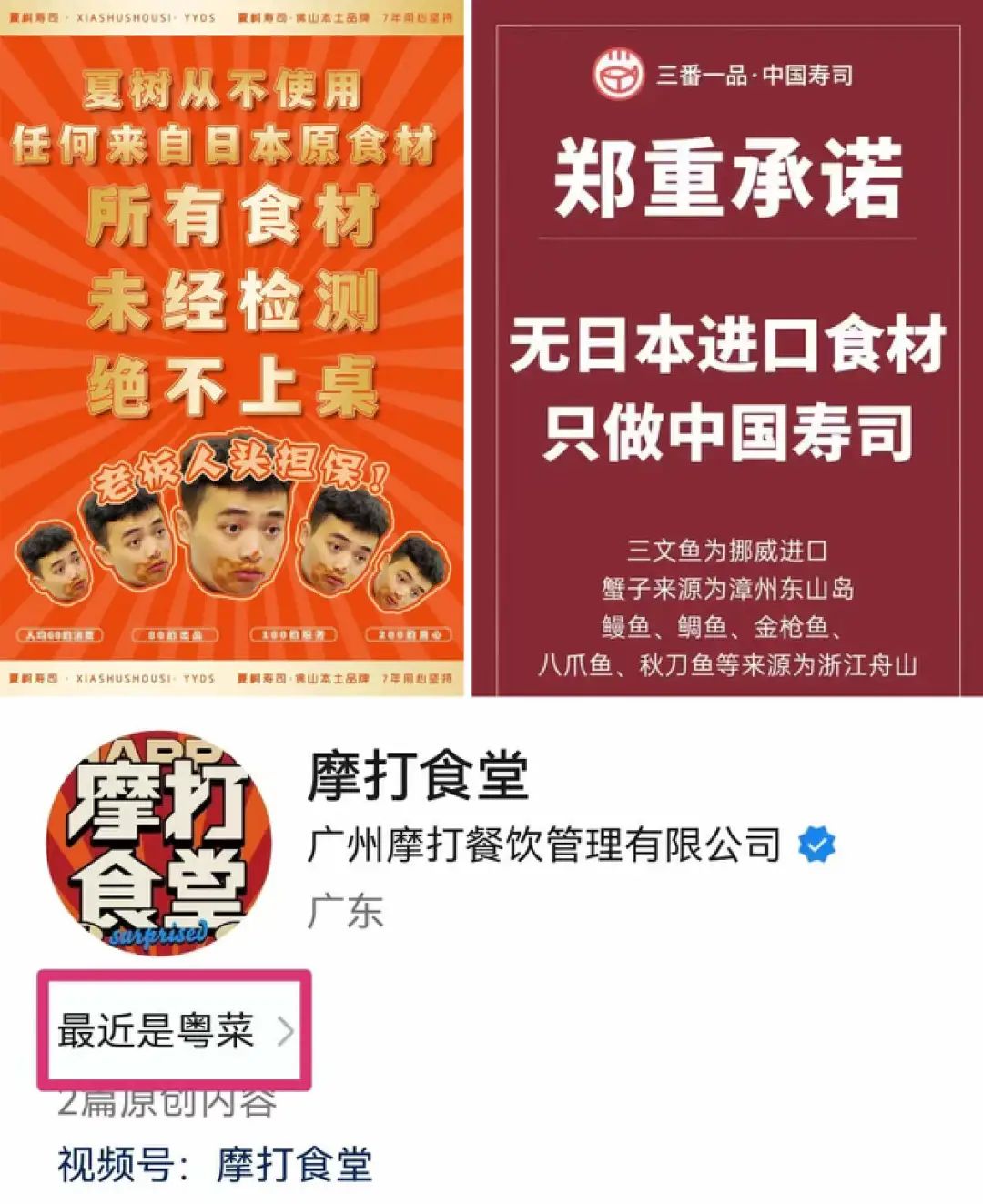

》澄清派:這其中,要從廣州的網紅日料“摩打食堂”說起。核污水排海當日傍晚,摩打發布《安心公告》,公示了店內主要原材料的產地——澳大利亞、挪威、山東、大連、福建、遼寧等地,并用不小的字體表示“即日起停用所有日本原料”。

幾行字,把品牌對食安的態度、對日本進口食材的態度表達清晰。這波“滿滿求生欲”的表達,不僅被同行紛紛效仿,同時還和自家粉絲互動了起來。

內參君發現,摩打食堂的公眾號說明中寫著:“最近是粵菜”。很快,以生食為主的壽司店也加入了這場澄清,甚至出現了“老板人頭擔保”、“只做中國壽司”等表達。“我們不得不考慮引入多樣化的海產品,以確保原料的穩定供應,以及打消顧客疑慮。”一位壽司店老板坦言。

》轉行派:比食材更難“擺脫”的,恐怕是日本標簽。

公開數據表示,2022年,中國日料行業門店數量約為7.89萬家,同比增長7.93%,相比2019年之前更是增加了近5000家門店。

龐大的市場規模背后,焦慮的經營者不在少數。濟南某知名日料店負責人表示,排海消息一出,這兩天用餐的客人明顯減少,也有同行從收到消息時就準備轉行。

也有人表示,日料市場的下行趨勢明顯。武漢一位日料店老板稱:“明顯能感覺到大家對日本水產的焦慮,以至于降低了消費頻率。即便我們采用替換食材,從長遠來看,上座率依然會受到不小的影響。”

04

“躺槍”的海鮮店:

不敢輕舉妄動,在觀望中等待風暴過去

如果說日料店正在經歷磨難,那么對于國內大部分海鮮店來說,屬實在面臨一次“躺槍”。

在云南昆明經營海鮮店的楊總,目前共有5家海鮮酒樓、1個海鮮批發門市。用他的話來說,自己是十足的“躺槍”,“我們基本就沒有日本進口的海鮮,原本就是賣國產海鮮的”。但,這幾天,營業額平均下降20%左右,特別是批發門市,格外明顯。

“門店也受影響,但是還好不算大。有老朋友直言以后不敢吃了。怎么說呢,現在人生活品質高了,選擇性很多,我覺得未來可能會轉向牛肉、野山菌之類的。”

2011年,福島核電站泄漏之時,楊總已經在經營海鮮酒樓,在他看來,那次是天災,受影響大概也就半年左右,主要是魷魚等產品。但,這一次是“人為”,所以難免有情緒加持,哪怕食材不是日本進口的,大家的情緒還是很重。

如今,處在這個尷尬的時間段,楊總和團隊非常為難:不敢太大肆高調地發聲,怕反而引起顧客的反感。“現在說太多了,有點越解釋越亂的感覺,我們還是先觀望吧,后面再做打算。”

另一位海鮮店的老板吐槽道:有可能你的店名里有一個“海”字,也會受到牽連。現在這個階段,情緒>認知>事實,海鮮店雖然比日料店狀況好一些,但依然會受到不小的影響。

“先消極再積極,不要急于解釋,不要太大動作,先降低成本,減少開支,為生意可能出現的波折提前做好準備。等形勢稍微明朗一些,再加大力度做宣傳,把實力保存到那個時間節點。”

05

“陣痛”后,日料海鮮生意走向何方?

如今,對于日本料理店鋪來說,曾經“源產地日本”的最大招牌反而成為了當下的輿論風險。

除了食材的“去日化”,菜品的“去日”同樣迫在眉睫,“僅把日料作為一種烹飪技法和菜系”成為大多數餐廳的選擇。

而對于人均1000甚至1500元以上的高端日料來說,快速轉型恐怕不那么容易。畢竟,“國產替代”或“全球采買”都并非一朝一夕的事。

一種說法認為,日料將迎來一輪創新、融合和本土化;而國產水產食材也將“危中求機”。

但,無論怎樣,短時間內,核污染影響下的海鮮日料生意,還會面臨一個“陣痛期”。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: