一口氣收購5家服飾品牌,澳洲最大百貨找到突破口?

出品/聯商翻譯中心

編譯/松柏

引言:近日,澳大利亞最大百貨零售商Myer Holdings宣布收購5個服裝品牌,意在挽留正逐漸被SHEIN等中國跨境電商吸引的年輕消費者。然而,在通脹持續走高的背景下,這一以規模擴張和中端市場為核心的轉型戰略卻引發市場質疑。

1月下旬,Myer從澳大利亞投資公司Premier Investments手中以8.64億澳元(約39.6億元人民幣)收購了5個品牌。這些品牌包括在澳大利亞和新西蘭擁有237家門店的Just Jeans和Dotti等,收購后總店鋪數將達到719家,年銷售額約8億澳元(約36.7億元人民幣)。

“這是確保Myer能夠長期生存并應對零售業嚴峻環境的決定。”Myer董事長奧利維亞·沃斯(Olivia Worth)在1月下旬強調了此次收購的意義。收購完成后,Myer的銷售規模將達到40億澳元(約183.4億元人民幣)。

與日本類似,澳洲百貨公司對在社交媒體上尋找服裝的Z世代缺乏吸引力。通過收購以Dotti為代表的年輕消費者品牌,Myer希望增加與年輕群體的接觸點。同時,公司計劃吸收品牌運營經驗,加強百貨店內自有品牌的發展。

01

百年老店“盯上”年輕消費市場

悉尼大學零售業研究專家阿切爾(Lisa Archer)表示:“這五個品牌由于直接從制造商采購商品,利潤率較高。這將為Myer帶來一個有別于傳統百貨公司單純集合他人品牌銷售的全新商業模式。”

2024財年數據顯示,這五個品牌的EBIT利潤率(息稅前利潤率)為9.7%,遠高于Myer的4.98%,預計收購后將改善公司整體利潤水平。

Myer由俄裔猶太人邁爾兄弟于1900年在澳大利亞東南部維多利亞州創立,目前經營56家門店。2009年在澳大利亞證券交易所上市,按銷售額計為澳洲最大百貨公司。

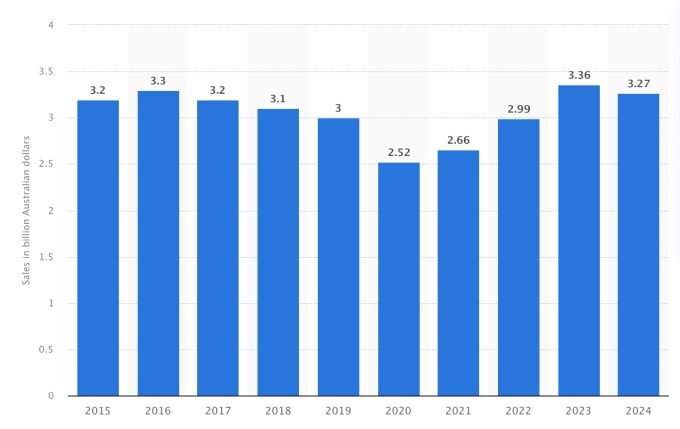

然而,這個“行業巨頭”業績持續低迷。2024財年銷售額同比下降2.9%至32.66億澳元(約149.8億元人民幣),凈利潤下滑26%至5260萬澳元(約2.41億元人民幣)。受人工成本等上漲影響,凈利潤較十年前已腰斬,股價也從2009年上市時的4.10澳元(約18.8元人民幣)跌至0.90澳元(約4.13元人民幣)。

近十年Myer Holdings年銷售額(單位:十億澳元)。數據來源:Statista

業績不振的背景是消費者對低價商品的偏好。Myer自2019年起瞄準中產階層,增加了售價在60-150澳元(約275-688元人民幣)區間的中端商品。但在通脹持續背景下,消費者節約意識增強,中產階層也轉向更為實惠的商品。

澳洲消費者普遍重“量”輕“質”。智庫澳大利亞研究所數據顯示,澳洲人購買服裝件數超過其他國家,但平均單件支出僅13澳元(約60元人民幣),遠低于英國的40澳元(約183元人民幣)、美國的24澳元(約110元人民幣)和日本的30澳元(約138元人民幣)。

以低價策略為主的中國電商SHEIN和Temu在澳洲市場影響力與日俱增。據估計,這兩家平臺在澳洲的年銷售額已超過20億澳元(約91.7億元人民幣)。調查顯示,SHEIN已成為澳洲第三大訪問量服裝網站。

02

中端市場困局:擴張還是轉型?

中端價位品牌普遍陷入困境。服裝巨頭Country Road Group因業績不振于2024年實施裁員。女裝品牌Mosaic Brands同年因經營困難宣布破產,計劃于2025年4月中旬前關閉旗下所有品牌門店。

在消費者青睞低價商品的背景下,市場質疑Myer此次收購的效果。這五個品牌的價格與ZARA等全球連鎖品牌相當,定位中端市場。激進投資者金斯頓(David Kingston)直言:“Myer收購的品牌都是正在衰落的‘二流貨’。”

相比之下,另一家百貨公司David Jones采取了截然不同的發展戰略。盡管2023年以區區9250萬澳元(約4.24億元人民幣)被美國投資公司收購,但通過關閉郊區門店、專注城市市場并加強奢侈品牌等高端路線,反而獲得成功。

昆士蘭科技大學教授莫蒂默(Gerry Mortimer)評價說:“David Jones雖然規模縮小,但建立了良好的商業模式。”其主要客戶群是已還清房貸的富裕退休人群,較少受到高利率和通脹的影響。

Myer計劃于2025年公布在線業務新戰略,屆時,該業務將占總銷售額兩成。分析指出,要獲得投資者認可,公司需要在與中國電商的競爭中展示明確的增長路徑。

發表評論

登錄 | 注冊