5年萬店、70億+收入,預制菜大鱷「鍋圈」長成記

出品/36氪未來消費

作者/楊亞飛

糧倉河南不只跑出了食品加工廠和蜜雪冰城,還有新晉大鱷“鍋圈”。

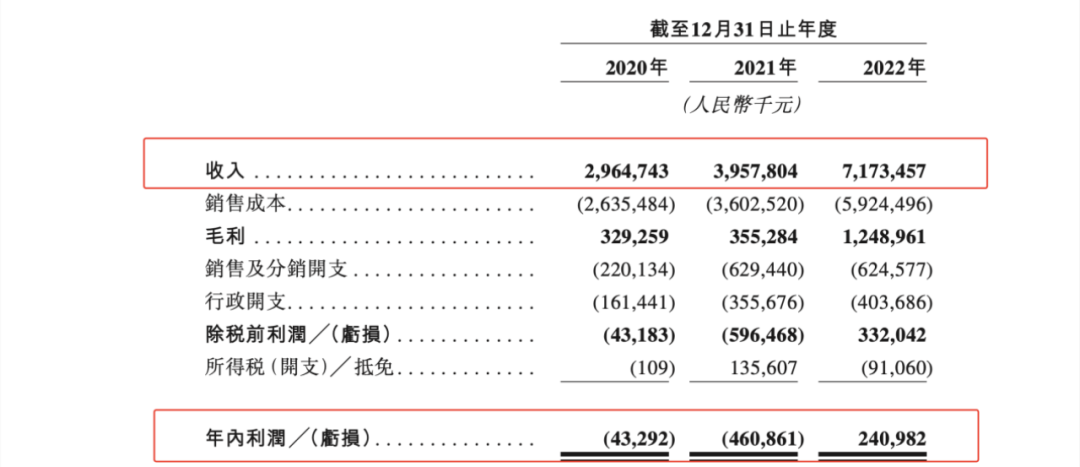

4月3日晚,火鍋食材超市「鍋圈食品」向港交所遞交IPO招股書。2022年其整體收入達到71.7億元,超過了早期投資方之一的三全食品,后者2021年收入69.4億元,成立已有32年。達成同樣的體量,蜜雪冰城也用了近13年,而鍋圈成立才不到6年。

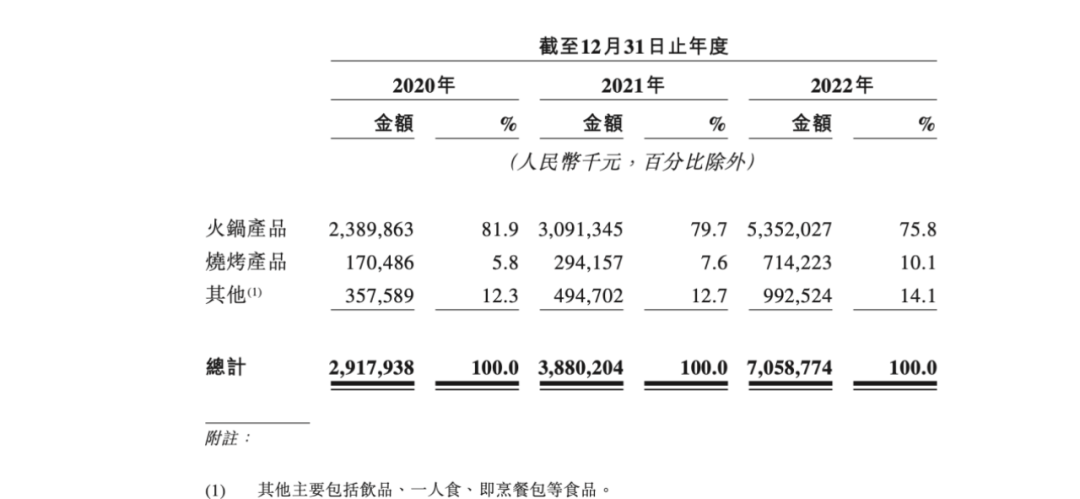

鍋圈2020-2022年財務表現,增速肉眼可見,且在2022年實現扭虧為盈,圖據招股書

毫無疑問,鍋圈是過去三年預制菜領域跑出來的最大黑馬。截至2022年,旗下鍋圈食匯全國簽約門店數突破1萬家,創始人楊明超更是在日前立下flag,會用三年時間,將數字翻倍至2萬,做成“中國最大的社區中央廚房連鎖”。

“快”,是很多人對鍋圈食匯的印象。相比于絕味、蜜雪冰城、華萊士、正新雞排,鍋圈是最快解鎖萬店規模的連鎖品牌。2019年至2022年的三年多時間,鍋圈總計完成了7輪融資,引入十余家各路投資機構。

與蜜雪一樣,鍋圈長于鄭州,在他們之前,這個擁有逾一億人口的中原大省,并不像其他地區一樣盛產全國性的連鎖品牌,較出名的巴奴毛肚火鍋,只能在區域市場跟海底撈掰腕子。

鍋圈的神奇增速,源于楊明超本人,雖然在其他地方名不見經傳,但創立鍋圈之前,鄭大文學系畢業的他,已是當地餐飲界較為扎眼的存在,“他很長時間被河南餐飲視作異類,”一位鍋圈前員工告訴36氪。

好食記曾記錄了十年前楊明超參加一場行業大會的一幕,在嘉賓們做完常規的峰會發言后,作為新生代餐飲人的他,開口就是一句“去TMD的百年老店,我們不過就是個賣飯的,把飯賣好就中了。”

伴隨邁出上市一步,火鍋食材這門生意,如今確實被他賣明白了。

01

神奇鍋圈的誕生

神奇鍋圈是怎么誕生的,比他們如何能做大,更值得關注。

創立鍋圈之前,楊明超是一位餐飲老炮兒,倒騰過十多年的餐飲生意,做過啤酒代理,賣過烤魚,開過燒烤店和火鍋店,但結果都是高起高落。

2005年前后,楊明超在鄭州開出最大的露天夜市“黑老婆”,招牌菜是一道螺絲大蝦。一位鄭州本地餐飲創業者告訴36氪,黑老婆曾一度風靡全城,“據說一年最高做到三億規模”,但后面因為當地整治露天燒烤,便逐漸縮減門店到最后消失。

這之后,楊明超轉戰火鍋賽道,開出了小板凳火鍋,那時候巴奴剛開始轉型。巔峰時期,小板凳火鍋最多開到1000多家,幾乎一夜之間,整個鄭州全是小板凳。但由于商標問題,山寨品牌在各地迅速冒出來,楊明超和他的小板凳再次敗北。

鍋圈食匯宣告楊明超開始從餐飲向零售連鎖賽道切換。但鍋圈食匯的真正起點不是終端門店,而是背后看不到的鍋圈供應鏈。在2015年1月,楊明超成立河南鍋圈供應鏈管理有限公司,由此切入餐飲B2B生意。

“鍋圈食匯這個模式沒想過會成功,”一位鍋圈食匯前員工告訴36氪,楊明超最初還是想做餐飲生意,只是想學海底撈,把餐飲供應鏈搭建起來。

在模式上,鍋圈食匯與蜜雪相似,都定位“性價比”,并選擇從人口多且高密度的河南市場切入,但如何把產品做得既好吃又不貴,楊明超給出的答案是:規模化、高效率以及穩定供應鏈。

鍋圈發展早期,其供應鏈資源更多是“東拼西湊”,量、價都不穩定。在疫情催生C端預制菜需求之前,這個行業長期是To B生意,且市場十分松散。

鍋圈自己也發現,光靠To B餐飲起不來量,楊明超就把后端的資源打包,在鄭州最大的凍品和調味品批發市場——信基批發市場開店,做凍品食材批發生意。

終端渠道的發展帶來了轉機。2017年,鍋圈開始搭建自己的終端渠道網絡,同年1月在鄭州開出第一家鍋圈食匯店,這之后,門店數逐步更新,但前兩年增長并不突出,根據官方此前披露,對應時期門店數分別為100+、500+。

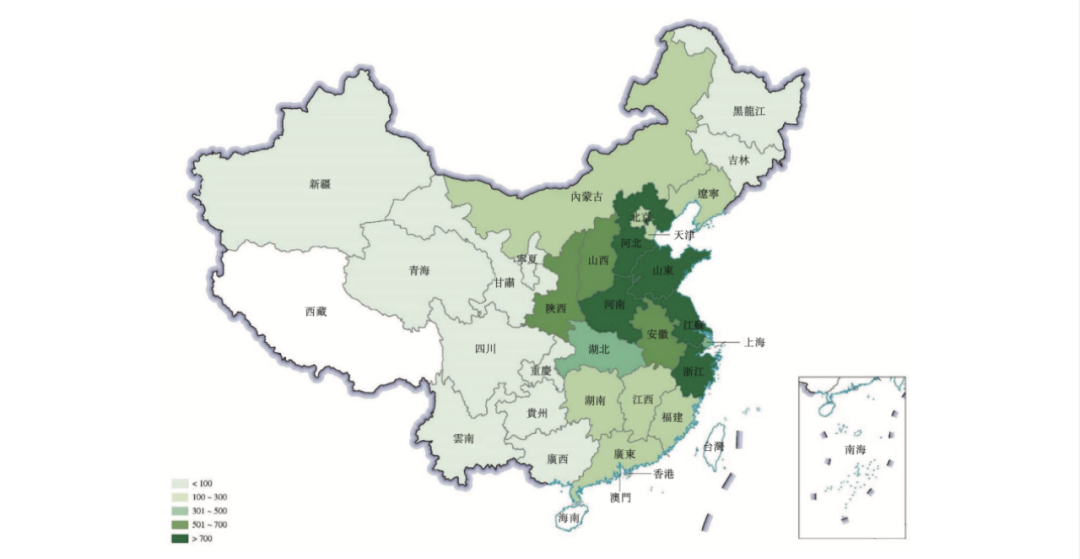

對于凍品產品來說,冷鏈成本是一筆省不掉的開支,與前置倉模式類似,一定區域內的點位密度,直接決定著物流費用高低。以鄭州為例,這座省會二線城市,周邊300公里內分布約有667個縣城,100多個地級市,4.6億人口,對應著一個巨大的潛在市場。

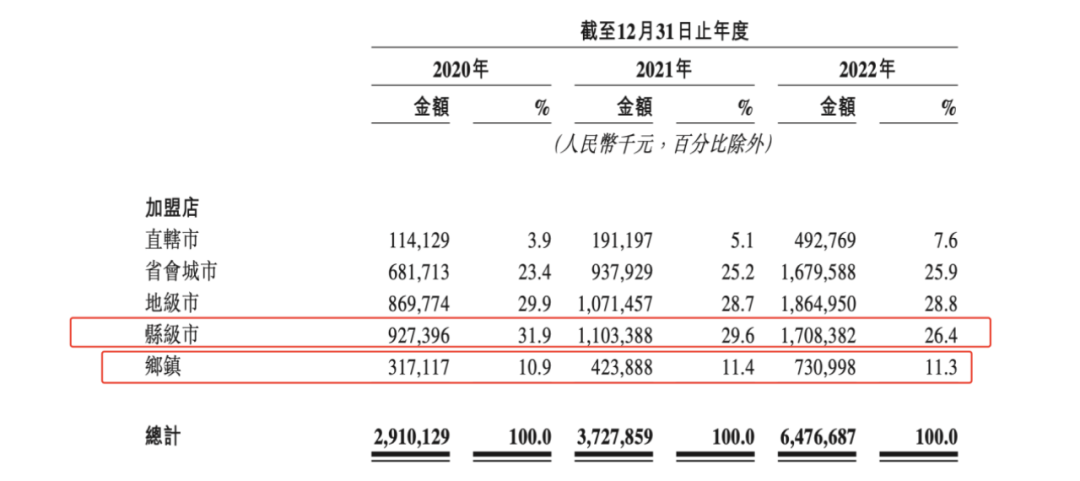

“農村包圍城市”是鍋圈的發展路徑,其加盟門店占比達到99.9%,縣級市、鄉鎮一級的加盟門店,在2020年合計貢獻超過四成的收入,其中縣級市加盟門店收入在2020年處于整體貢獻最高的地區,達到31.9%。

通過前期的供應鏈體系搭建,鍋圈逐步搭建起冷鏈能力,把產品賣到縣級、鄉鎮。

同樣是2019年,鍋圈開啟了資本化之路,連續獲得兩輪外部資金加持,其中A+輪引入了重要的產業投資方三全食品,后者是國內速凍巨頭,主營水餃、餛飩、湯圓等速凍和冷藏米面制品,并在之后成為鍋圈食匯的重要供應商之一。

02

火鍋品牌忙救火,鍋圈在狂奔

門店規模破萬的鍋圈食匯,切的是家庭火鍋場景,對應“懶人宅家”的經濟機會。

火鍋是最大的預制菜品類,預制菜的兩個前提,一是料理包的工業化,二是菜品的工業化,這是任何想從中分羹的企業都需要跨越的大山,但是火鍋天然解決了第一個問題。

疫情之前,這個賽道并不像其他賽道那么性感。在家吃火鍋需求很窄,火鍋愛好者多數是圍坐在餐廳,帶有明顯的社交和家庭就餐屬性。

疫情直觀增加了人們在家就餐的需求,鍋圈食匯的崛起很大程度受益于此,但另一部分原因在于,火鍋連鎖品牌同一時間都在忙著自救。

在外賣渠道成為餐飲標配、低用戶教育成本的今天,火鍋外賣的業務場景仍十分有限。即便是品牌力突出、零售化助力的海底撈,整個外賣業務比例也僅占5%左右。

不同于過去零售商的火鍋食材冷凍冰柜場景,鍋圈將其整合成一種垂直于火鍋食材的超市連鎖業態,以河南為中心,逐步向全國市場輻射。根據招股書,鍋圈2020年、2021年、2022年門店數分別為4300家、6868家、9221家。

截至2022年鍋圈食匯全國門店密度情況,圖據招股書

隨著終端渠道的擴大,鍋圈的SKU數逐漸更新,并從采購型貿易轉為更高集約度的產業型貿易。根據招股書,截至2022年,鍋圈已經跟279家食材供應商合作,并開始建立自己的產業鏈體系。

一位前員工告訴36氪,在產業布局上,鍋圈路子走的很野,“楊認為行業的增長來自于對細分賽道的準確判斷”,當發現一個潛力賽道,鍋圈就會重資產投入,風險大,但投的多,失敗一兩個也不怕。

自建工廠并不是性價比的絕對因素。首先,菜品轉化成工業化生產,有較高的研發門檻;其次,中餐定義寬泛,涉及味覺、食材區別巨大,鮮有像水餃、小酥肉、小龍蝦如此大且的大單品,規模化有限,為小單品自建工廠得不償失;再者,C端預制菜冷鏈成本較固定,且終端營銷費用較高,整體留給品牌菜品創新的毛利空間有限。

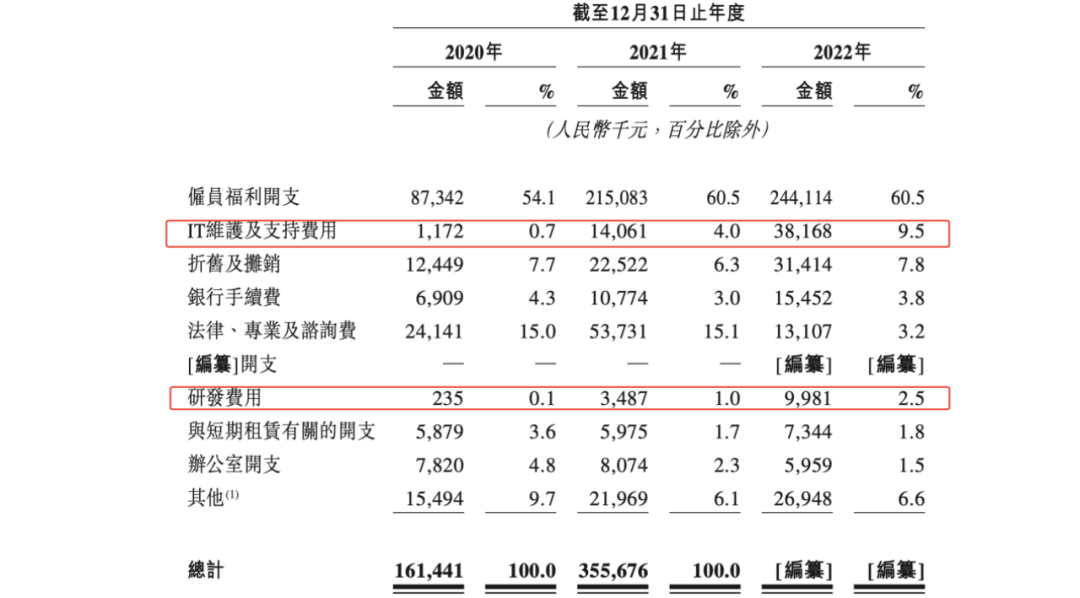

鍋圈自建渠道的好處在這里顯現,盡管通過加盟商服務消費者,但他們通過數字化手段,將現金流和信息流直接攥在自己手里,包括投入資金用于自有APP、存貨管理系統、門店運營系統、會員系統以及相關的供應鏈管理系統等。

2021年是鍋圈在數字化大手筆投入的一年。從招股書來看,鍋圈2021年IT維護及支持費用、研發費用較于2020年均有10倍以上的提升,但同期整體行政開支費用約提升一倍左右。

對于一家零售公司來說,門店端的數字化投入,實際效果提升空間需要認真評估,剛剛過去的新零售浪潮是最好的參照,不乏“踩坑”的前車之鑒。

據36氪了解,鍋圈在門店數字化的投入也一度引起投資人擔心。盡管門店規模在2022年大幅提升,但鍋圈2022年的數字化費用增速已有明顯下降。

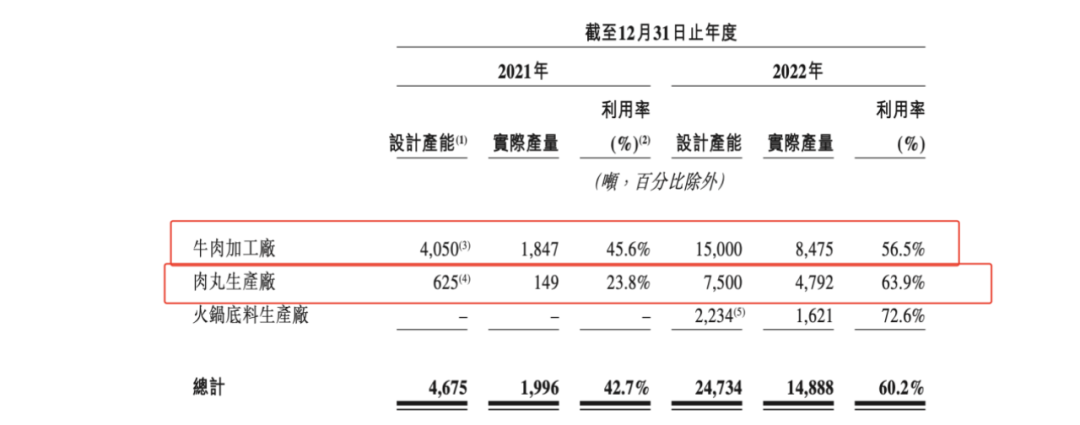

截至2022年,鍋圈食匯擁有三個食材加工廠,包括牛肉產品工廠和一肉業、肉丸工廠丸來丸去,火鍋底料工廠“澄明食品”,此外還投資蝦滑供應商逮蝦記。除此之外,目前鍋圈有超過750個SKU,超過95%是自有品牌產品。

從工廠到深入鄉鎮一級的終端門店,物流供應鏈是重要橋梁。鍋圈在2019年孵化了華鼎供應鏈。目前,鍋圈食匯所屬的火鍋食材,占華鼎客戶比重約34%,但貢獻的收入并不低。日前華鼎供應鏈總經理陳海濤在公開場合透露,火鍋的門店數雖沒有快餐、飲品那么多,但是餐飲品類中單店營業額最高的品類,其中食材占比約35%。

根據招股書披露,基于與第三方合作的14座倉庫,目前鍋圈已可以做到絕大部分門店的次日達。“鍋圈的終極目標不是開店,而是做供應鏈。門店也是個生意,但不是個大生意。供應鏈才是大生意。

圍繞火鍋食材,鍋圈完成了上下游產業鏈的閉環搭建。

03

鍋圈很大,但紅利期沒了

過去三年鍋圈食匯的瘋狂增長,需求是最大的推動力,但這已經有明顯的天花板。

從2022年以來,鍋圈在嘗試開拓火鍋食材之外的新場景,包括推出小龍蝦、肉串、掌中寶等系列燒烤品類,以補充火鍋在夏季淡季的需求降低。

截至2022年底,鍋圈燒烤產品共有163個SKU,占到期內總SKU超過兩成。但從收入貢獻比例來看,燒烤增長整體并不明顯,2022年收入貢獻約10%。

在這之外,鍋圈還嘗試向家庭烹飪的預制菜品、飲品、一人食、生鮮食品、西餐等全品類開拓,希望解決家庭餐桌的所有產品需求,其定位也從早期的火鍋食材超市,變成了一站式火鍋燒烤食材預制菜超市。

伴隨火鍋店生意的復蘇,鍋圈的家庭火鍋食材需求爆發增長很難再看到,且部分需求預計會回流到線下火鍋店。

但鍋圈的策略調整嘗試,并不總是一帆風順。據36氪了解,此前2021年鍋圈曾嘗試推出過社區生鮮連鎖店“一路小跑”,對標錢大媽,同樣主打不賣隔夜肉,在鄭州一度開過20家門店,但該業態整體推進并不順利。

一位鍋圈前員工告訴36氪,一路小跑一直沒有跑出盈利模型,且整體投入比較重,人效低。這跟鍋圈食匯門店基本1-2人標配形成鮮明落差。此外,鍋圈還曾在2021年底嘗試推出年夜飯,做了一百多道菜,但經銷商同樣反響平平。

對于做預制菜,鍋圈的投入決心并不小。根據此次募集資金用途規劃來看,除原有單品工廠及倉儲升級投入外,預制菜生產和研發相關投資建設明確在列,且會根據地域需求做不同的一頓飯產品。

在過去的3月份,鍋圈已經在廣東地區嘗試通過野餐露營場景打開預制菜市場,推出包括椰子雞火鍋、芝士蝦滑餅、肥牛金針菇卷、涼拌毛肚、孜然羊肉等各類預制菜菜品。

此外,盡管鍋圈核心的自有生產加工廠面積以及整體設計產能均不小,但主要工廠的實際利用率并不高,產能閑置明顯。截止2022年,和一肉業、丸來丸去、澄明食品產能利用率分別為56.5%、63.9%、72.6%。顯然需要鍋圈今年在終端做更多的渠道和增收方式探索。

鍋圈食匯的神奇出圈,足以為餐飲人做零售化生意提供啟發。但翻看楊明超過去近二十年的創業史,還有一件事更值得注意:從開燒烤夜市,到經營火鍋店,再到之后的鍋圈食匯,折騰的方向一直在變,但火鍋食材的產品主線始終沒變。

在從火鍋食材進入預制菜領域,要不要堅持火鍋食材主線,鍋圈食匯可能需要重新思考這個問題。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: