日本預(yù)制菜五十年興衰史,中國C端崛起仍需時間

來源/新腕兒

作者/憐舟

引言

縱觀中國的消費產(chǎn)業(yè),總能窺見不少與日本市場極為相似的走勢波動。

消費賽道中,預(yù)制菜便是其中的一項。

在1970年-1990年期間,日本的預(yù)制菜市場年復(fù)合增長率是11%,直到1997年經(jīng)濟危機之后,餐飲業(yè)發(fā)展低迷,長期以B端為主的預(yù)制菜,市場規(guī)模遭遇下滑。

這種情況下,C端預(yù)制菜逐漸登上商業(yè)舞臺。

以目前來看,中國的預(yù)制菜市場很像日本當(dāng)時的模樣,滲透率達到10%-15%。

由于飲食文化、價格、渠道結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施,國內(nèi)預(yù)制菜市場集中度和滲透率是低于日本的,但仍有千億市值企業(yè)的機會。

新腕閱讀了國聯(lián)證券所作的《群雄逐鹿,預(yù)制菜企業(yè)何以勝出?》,通過這篇研報解讀以剖析日本和中國的預(yù)制菜市場,提煉出中國預(yù)制菜市場未來的成長空間在哪里?

01

同樣在B端崛起

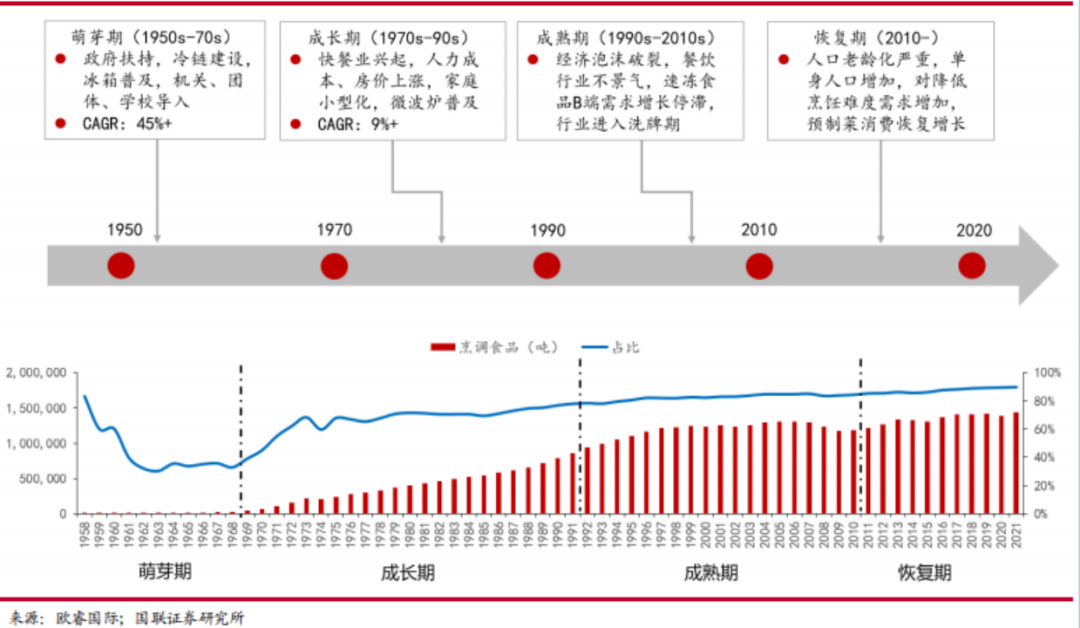

日本的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為四個階段。

1958年-1968年是萌芽期。

在那之前,內(nèi)食是日本主流的家庭消費習(xí)慣。

自1964年,東京奧運會食堂使用加工烹飪后的速食食品,酒店和餐飲企業(yè)才注意速凍食品的便捷性。

次年,日本的冰箱使用率達到50%,冷鏈也在此階段布局。

從1958年至1968年期間,日本消耗的預(yù)制菜從0.13萬噸增加到2.54萬噸,年復(fù)合增長率達到45%。

回顧當(dāng)時,預(yù)制菜之所以快速發(fā)展,一方面,其本身的便捷高效性,的確是吸引到餐飲業(yè)的關(guān)鍵,另一方面,冷鏈的出現(xiàn),一定關(guān)系到整個預(yù)制菜行業(yè)的進步。

成長期發(fā)生在1968年至1991年,日本經(jīng)濟快速擴張,城鎮(zhèn)化率普及后,女性們開始外出工作,在外就餐率的提升,預(yù)制菜得以快速滲透。

1970年,是日本餐飲業(yè)元年。

這一年,首家肯德基出現(xiàn)在日本,同時,越來越多連鎖餐廳擴張,到了1990年時,日本的肯德基門店已經(jīng)有900多家,冷凍食品產(chǎn)量達到100萬噸以上。

在這時,日本的預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模年復(fù)合增長率為10%左右。

預(yù)制菜緊隨餐飲業(yè)和冷鏈產(chǎn)業(yè)成長而成長,預(yù)制菜的成長更像是日本餐飲業(yè)發(fā)展的結(jié)果呈現(xiàn)。

1991年-2010年,日本的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)迎來成熟期。

1991年,“廣場協(xié)議”之后,日本被動增加進口,減少出口,至此經(jīng)濟泡沫破滅后,日本經(jīng)濟陷入了10年的停滯期。

在1993年-2002年時,日本的GDP增長率只有0.8%。

在這個階段,消費者會側(cè)重追求性價比,低價產(chǎn)品成為大眾消費主流。

1997年,日本外食行業(yè)規(guī)模達到29.1萬億日元。

直到2001年至2011年時,由于通貨緊縮、瘋牛病,消費者外出就餐比例被動下降。

B端消費的冷凍食品銷量,在三年內(nèi)下降了20%。

受整個消費社會影響,隨著用戶們消費力的下滑,預(yù)制菜也逐漸入冬。

恢復(fù)期發(fā)生在2010年。

日本的整個經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定了下來,城鎮(zhèn)化率穩(wěn)定的同時,正式進入老齡化社會,單身人口隨之增加。

在這種社會情況下,B端不再是速凍食品主銷的渠道,取而代之的是,在單身社會中,年輕人傾向于自己在家快捷烹飪,直接購買預(yù)制菜。

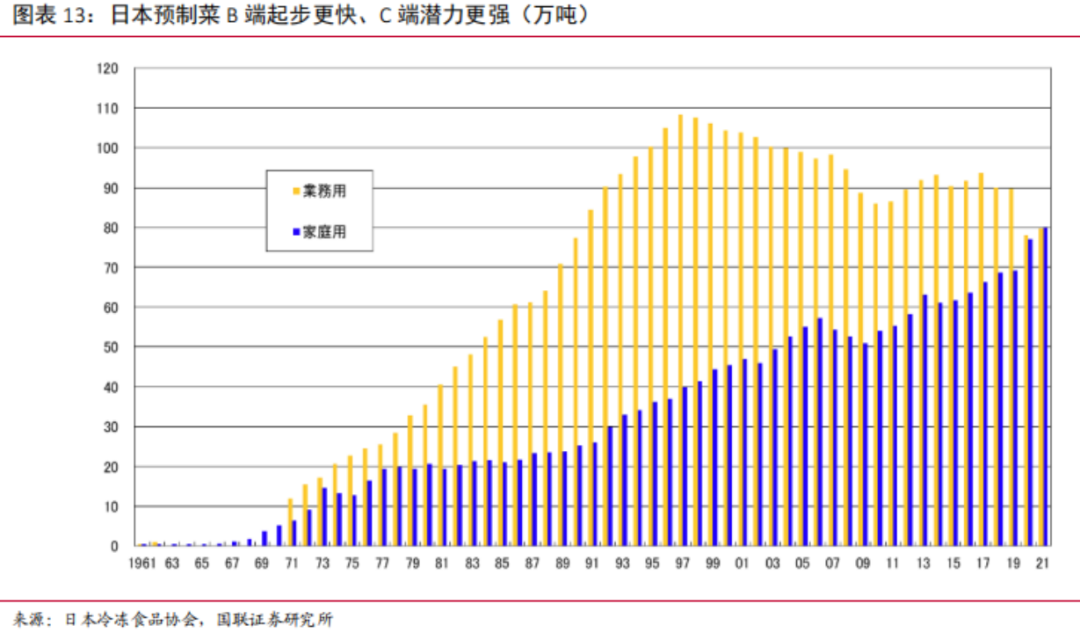

2021年,C端的預(yù)制食品產(chǎn)量為79.89萬噸,B端的預(yù)制食品產(chǎn)量是79.75萬噸,家庭端的預(yù)制菜產(chǎn)量已經(jīng)超過了餐飲端,而冷凍預(yù)制菜的產(chǎn)量已經(jīng)占到日本的冷凍食品總產(chǎn)值的90%。

我們能從這張表看到,“業(yè)務(wù)用”的預(yù)制菜在前期發(fā)展勢頭比較強,在1993年時,最高峰消耗量幾乎觸達110萬噸,但在而后十余年間,消耗量在逐年遞減。

而“家庭用”的預(yù)制菜,雖然起步勢頭很慢,但后勁很強,這些年來一直在穩(wěn)步增長。

日本的預(yù)制菜正從C端渠道恢復(fù)。

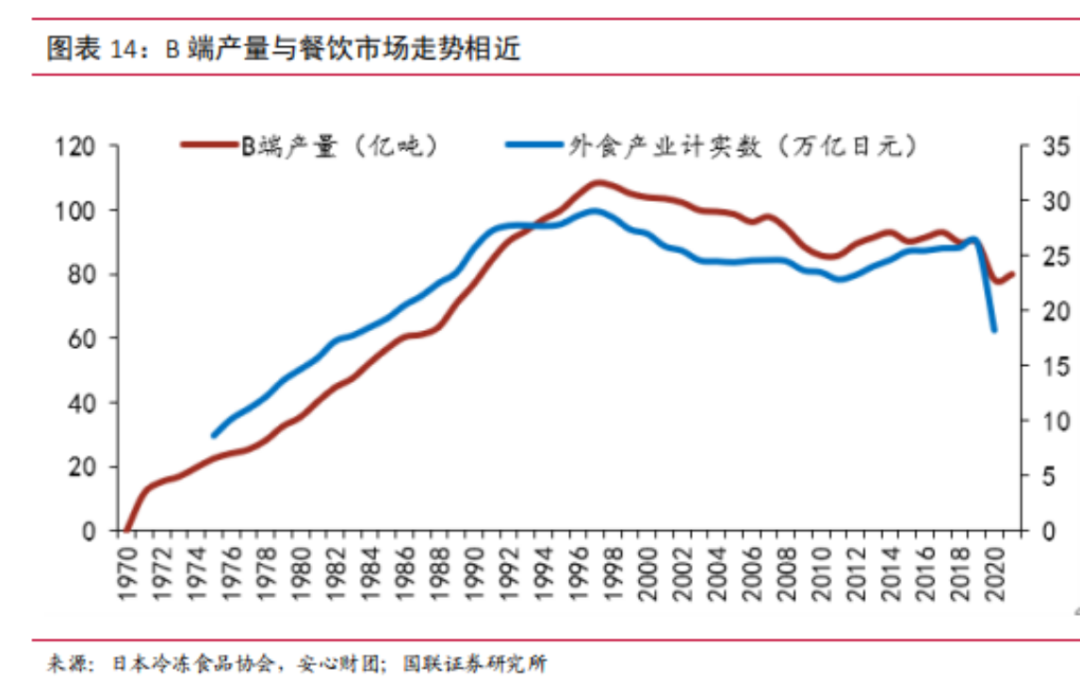

其實,日本的預(yù)制菜在B端的發(fā)展勢態(tài),和餐飲業(yè)邏輯呈現(xiàn)出異曲同工之妙。

1970年時,7-11等便利店的出現(xiàn),餐飲市場標(biāo)準(zhǔn)化程度加快,以服務(wù)酒店、食堂、學(xué)校為主的餐飲場景,餐飲食材更加標(biāo)準(zhǔn),預(yù)制菜常被用在酒店、食堂、學(xué)校等餐飲場景使用。

在70年代到90年代的時候,經(jīng)歷過高速增長后,B端渠道雖然還呈現(xiàn)著高增長,但其實整體已經(jīng)在放緩了。

1997年時,經(jīng)濟危機導(dǎo)致的餐飲業(yè)低迷,B端市場增長出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點,預(yù)制菜的市場份額在這時開始收窄了。

這種情況延續(xù)到2010年,安倍晉三時代之后,B端預(yù)制菜市場穩(wěn)定了很多,但也在這時走了下坡路。

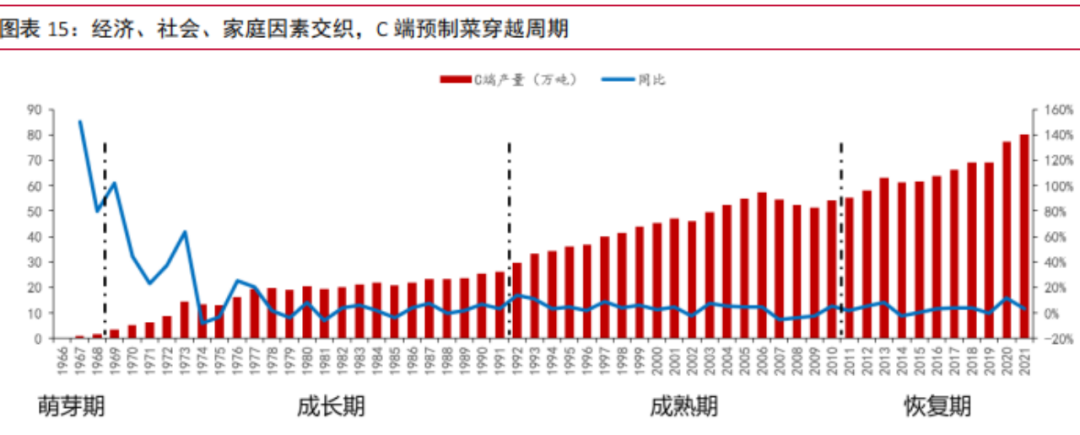

相對于B端市場爆發(fā)性,C端市場的增長更像是細(xì)水長流。

1991年之后,B端增速放緩,1997年后期,B端的產(chǎn)量在大幅下降。

1976年至2016年期間,C端產(chǎn)量仍在增長。

日本老齡化社會中,單身率越來越高,女性就業(yè)率提高,大家吃飯更強調(diào)便利第一,這種情況下,C端預(yù)制菜需求增長時,日本的預(yù)制菜在B端和C端的占比已經(jīng)達到5:5。

B端市場需求減少后,直擊干擾到預(yù)制菜企業(yè)。

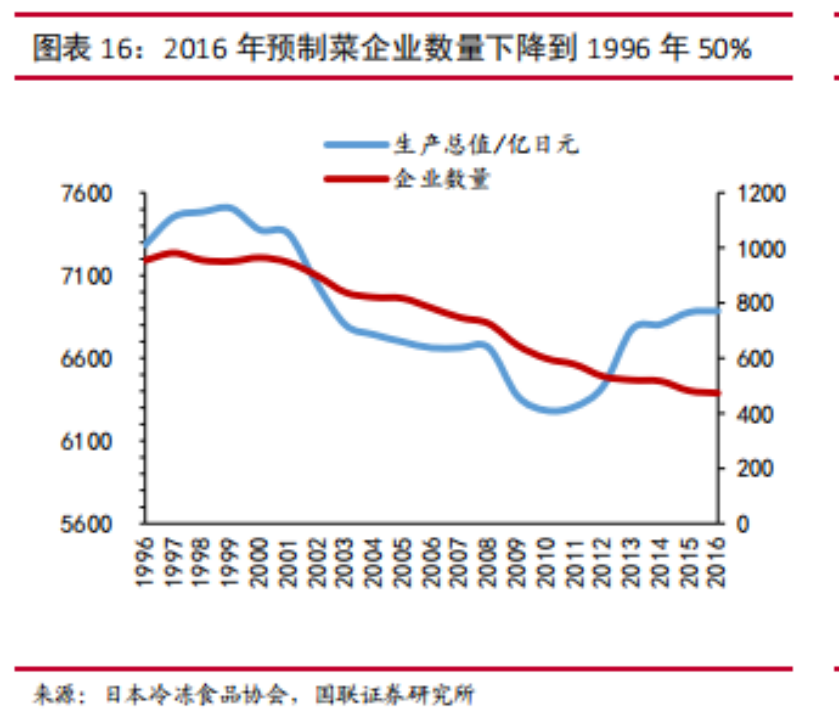

據(jù)日本冷凍食品協(xié)會數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)量從1996年的959家,下降到2016年的476家,降幅竟達到50%。

行業(yè)生產(chǎn)總值也從7283億日元下降到2010年的最低點6283億日元,在2011年之后才出現(xiàn)了變化。

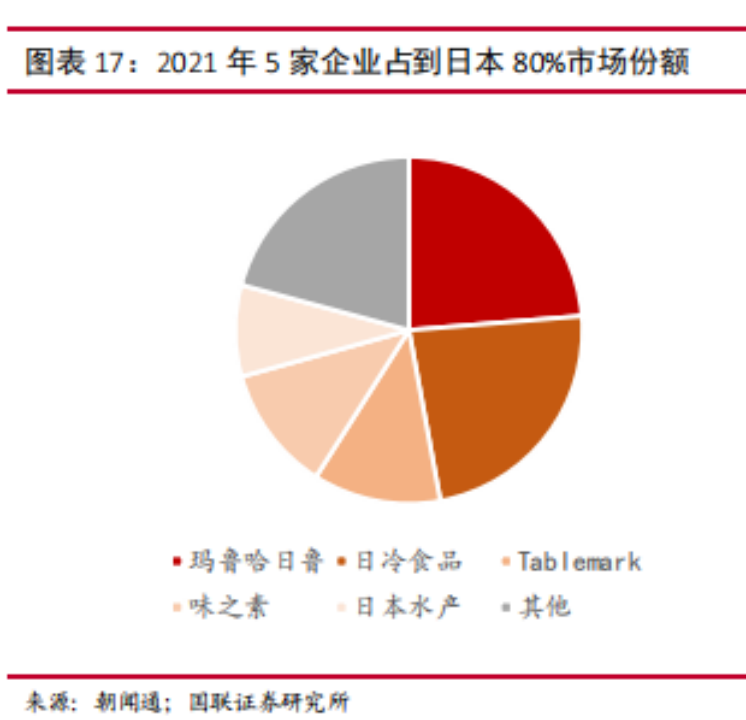

在這場淘汰賽中,小企業(yè)迅速立場,大企業(yè)們競爭中,整個市場集中度迅速提升。

這也拉動了生產(chǎn)力。

在2016年是,整個市場生產(chǎn)總值達到6870億日元,行業(yè)前五家企業(yè)的份額達到80%。

經(jīng)歷過淘汰賽,市場正式進入存量市場爭奪戰(zhàn),這于后來者而言,意味著進入門檻越來越高了。

在時代迭變中,公司個體是這場市場代表中最直觀的體現(xiàn)。

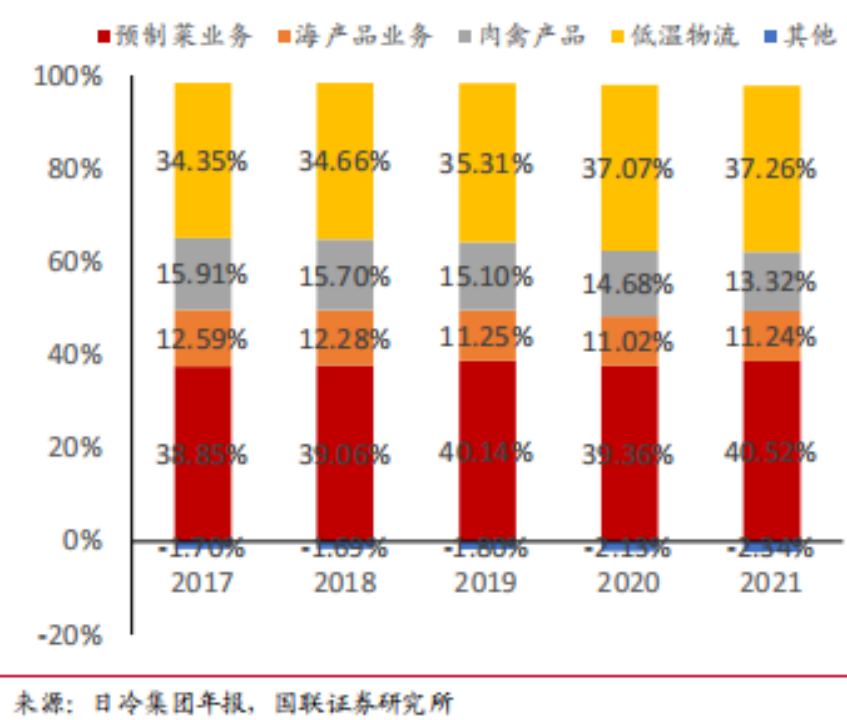

有一家日本老牌預(yù)制菜企業(yè)——日冷集團。

在80多年中,日冷集團的2500+SKU中,有不少產(chǎn)品長期暢銷。

例如冷凍漢堡、炸雞塊、冷凍炒飯。

日冷集團堪稱一家時代的企業(yè)。

他們起步于1942年,最初主要銷售制冰和冷凍魚。

在1945年時,漁業(yè)管制條例的廢除,公司便獨立出來,改名為Reizo。

從50年代起,集團就在布局冷凍預(yù)制菜了,直到1952年-1954年,公司推出的冷凍天婦羅套餐和冷凍茶碗蒸等大單品,為日冷集團在預(yù)制菜領(lǐng)域奠定了地位。

1950年至1970年,日本政府對預(yù)制菜表現(xiàn)出很大的支持。

除了鋪設(shè)冷鏈,還鼓勵學(xué)校、機關(guān)等單位使用預(yù)制菜。日冷集團精準(zhǔn)的抓住這個機會。

在1963年,集團推出冷凍配送車,還自建了物流體系。在1968年,日冷集團爭取到冬奧會的食品供應(yīng)資格,負(fù)責(zé)冬奧會的預(yù)制菜。在1970年,日冷集團在萬博會推出了冷凍食品。

直到70年代時,日本快餐業(yè)崛起后,公司再次抓住了麥當(dāng)勞擴張的機會,承接麥當(dāng)勞的業(yè)務(wù),大筆發(fā)展B端市場。

日冷集團抓住了預(yù)制菜的時代機會,是他們崛起的關(guān)鍵。

在后來的戰(zhàn)略走向中,日冷集團仍然緊跟時代。

1970年-1990年,冰箱、微波爐走進千家萬戶,快餐店和便利店也迅速實現(xiàn)連鎖化。

當(dāng)時,日冷集團還推出了“餐館套餐”和“白色套餐”,定位于高端市場,主打差異化競爭。

同步和大型商超合作,以借助商超渠道打開C端市場。

現(xiàn)如今,日冷集團旗下有日冷食品、日冷物流、日冷生鮮等,他們的“正宗炒飯”是20年來的暢銷單品。

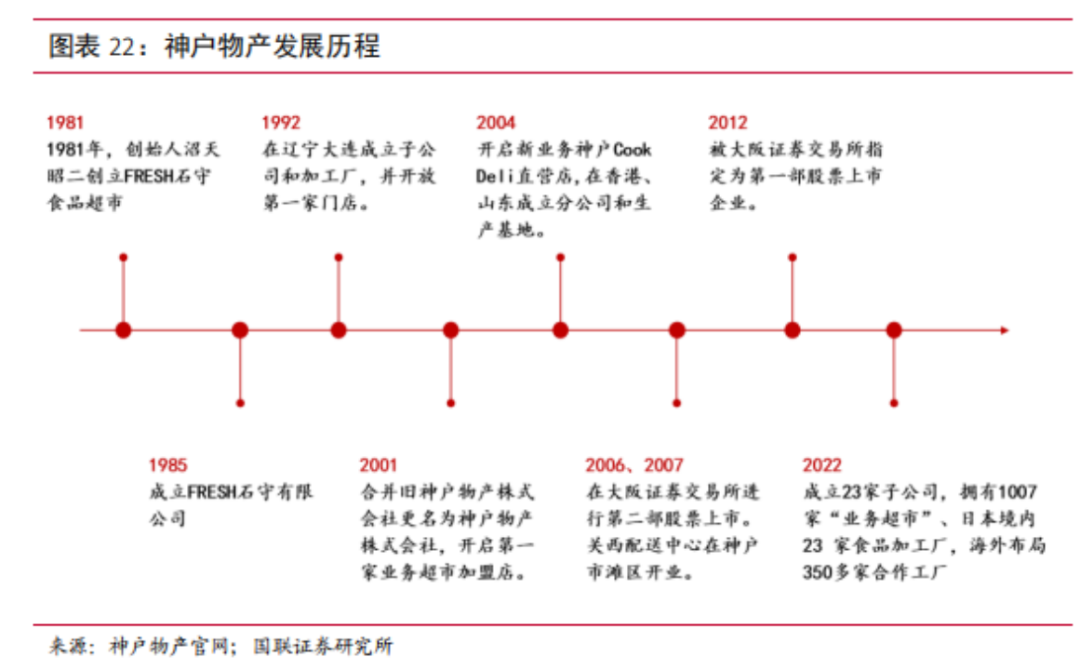

另一家預(yù)制菜企業(yè)——神戶物產(chǎn),同樣是一家發(fā)跡于B端,最終沉淀于C端的企業(yè)。

在1980年-1990年時,神戶物產(chǎn)還是一家食品超市。

據(jù)說創(chuàng)始人沼天昭二當(dāng)年在兵庫縣成立的這家食品超市,還命名為“FESH石守”。

10年后,這家食品超市改制為股份制公司。

在1990年-2005年時,神戶物產(chǎn)著手布局海外業(yè)務(wù)。

1992年,他們在遼寧大連成立了子公司和加工廠,還開放了第一家自有門店銷售自有品牌的產(chǎn)品。

2000年,在大連的產(chǎn)能釋放后,自有店鋪不能消化產(chǎn)能,就此神戶物產(chǎn)開放超市加盟。

就在同一階段,神戶物流在香港、山東、東南亞一代開設(shè)新業(yè)務(wù)。

2005年至今,神戶物流完成掛牌上市后,不斷并購來擴張版圖。

2013年,神戶特區(qū)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門成立了。與此同時,公司成立的23家子公司中,包括燒肉飯、面包、咖啡、造酒等食品業(yè)務(wù),每年新開30-40家新店。

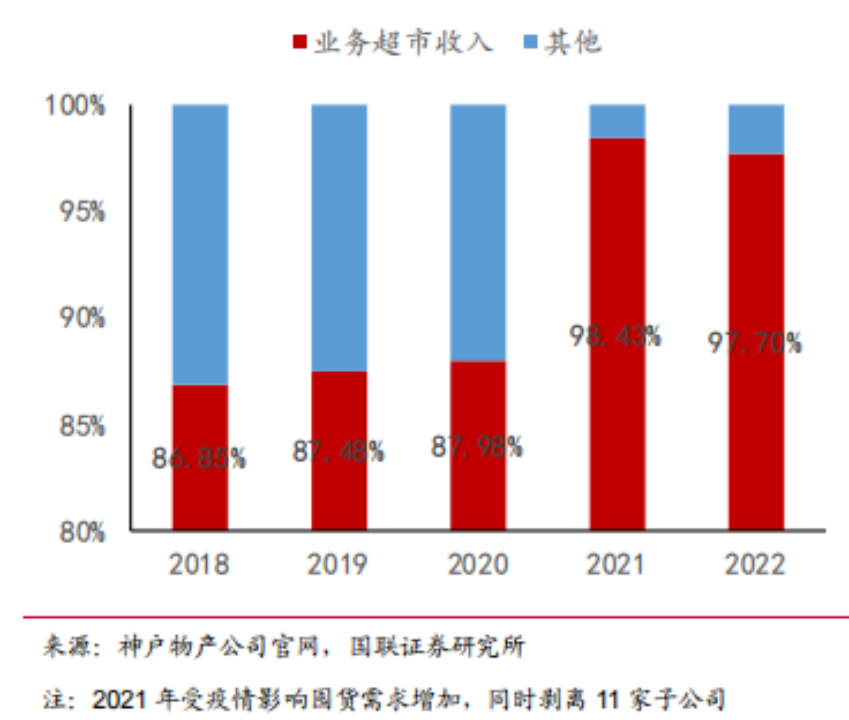

截至2022年10月,神戶物產(chǎn)在日本開設(shè)了1007家“業(yè)務(wù)超市”,日本境內(nèi)開設(shè)了23家食品加工廠,海外也布局了350多家合作工廠。

神戶物流能從B端向B、C端的同時布局,高性價比是關(guān)鍵,本質(zhì)上是價格體系和成本控制、市場定位足夠精準(zhǔn)。

他們在餐飲店和零售店渠道銷售大規(guī)格的預(yù)制菜產(chǎn)品,價格還只是其他超市的8折,還推出一系列“媽媽味道的食品”,吸引家庭主婦群體。

超市中的德國香腸、冷凍烏冬面、三文魚片、水羊羹等,360多種自營品牌,同時以每年50中新品推出的速度增長,盡可能覆蓋各個群體。

02

中國預(yù)制菜:像90年代的日本

中國和日本的預(yù)制菜發(fā)展軌跡,呈現(xiàn)出相似的邏輯。

首先,中國和日本都屬于以米面為主食的國家,海鮮、蔬菜、肉類等都是配菜,因此,兩個國家很具備借鑒意義。

另一項值得留意的背景資料是,1980年至1990年期間,中國和日本的增長趨勢很相似。例如日本在1974年,石油危機中首次出現(xiàn)負(fù)增長,在這時起,就停止了高速增長期。

而中國的經(jīng)濟增長,在2007年達到高點后,就開始下滑,直到疫情前,增速變?yōu)?.95%。

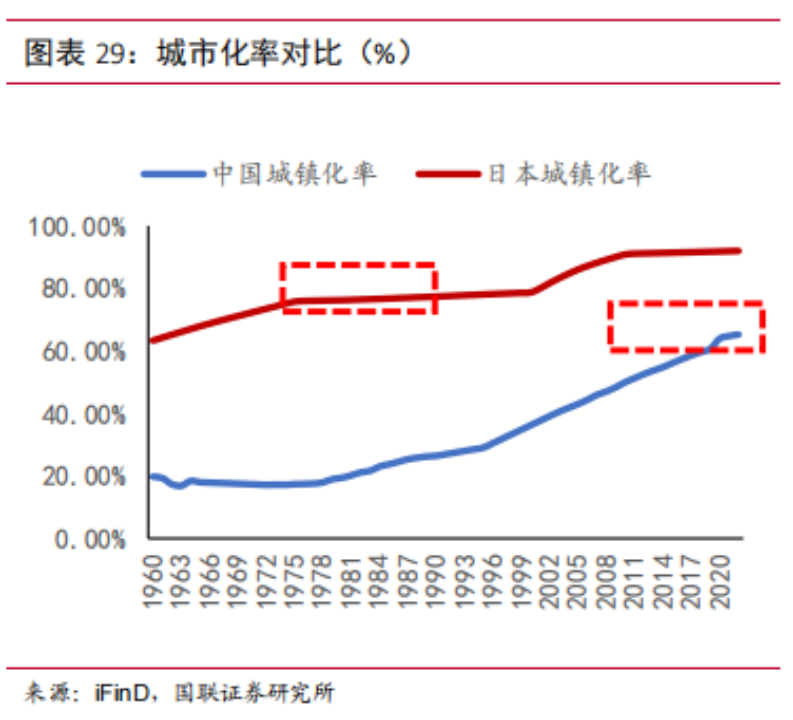

中國和日本都屬于城鎮(zhèn)化中后期。

1960年,日本青年大批量去都市企業(yè)打工,直到70年代才逐步放緩,日本的城鎮(zhèn)化率在1990年達到77.4%。

1996年時,中國進入快速發(fā)展期,當(dāng)時的城鎮(zhèn)化率達到30%。截至2022年底,常住人口的城鎮(zhèn)化率是65.22%,相對于2010年上升了15.27。

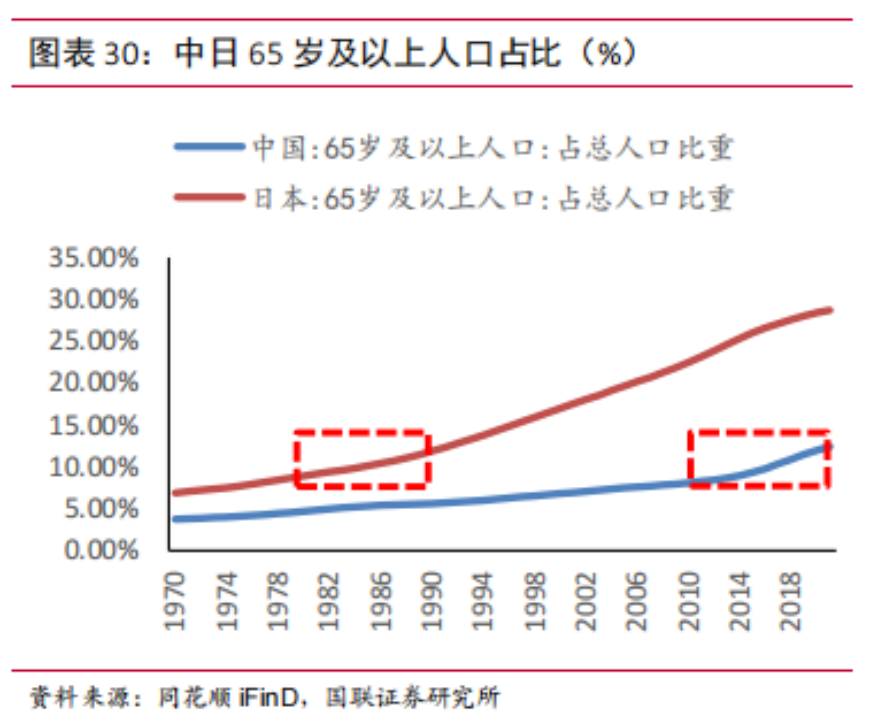

中國和日本的老齡化率也很接近。

2000年,中國65歲以上人口占比從6.81%增長到2021年的12.41%;日本的老齡化人口呈現(xiàn)出類似的增長步伐,已經(jīng)從1970年的6.88%增長到1991年的12.31%。

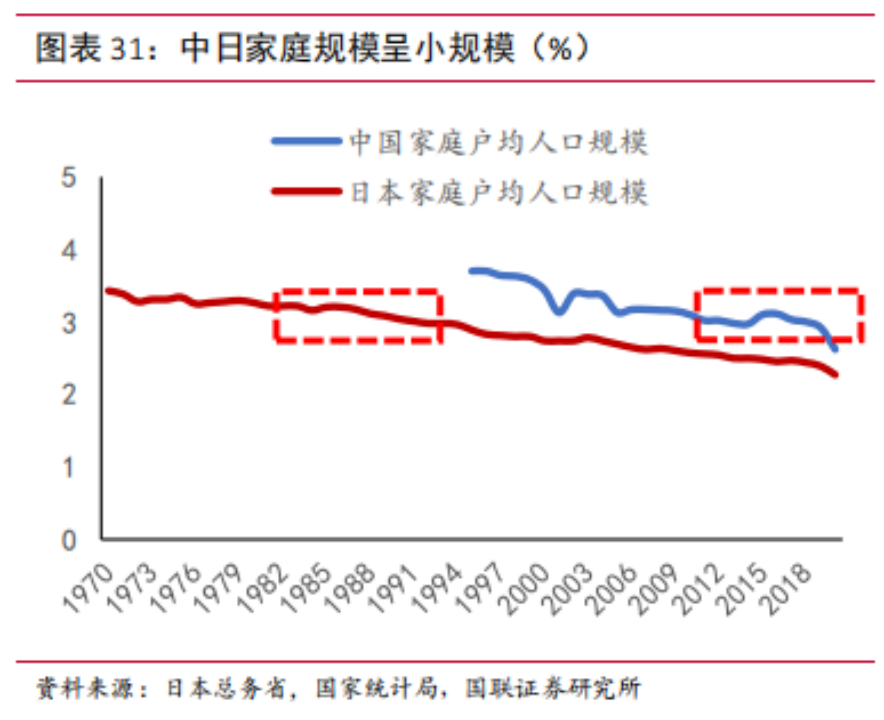

兩個國家家庭規(guī)模都走向小型化趨勢。

像是日本平均每戶規(guī)模從1970年的3.4人/戶,下降到1990年的2.99人/戶。中國的家庭規(guī)模也從2000年的3.44人/戶,下降到2000年的2.62人/戶。

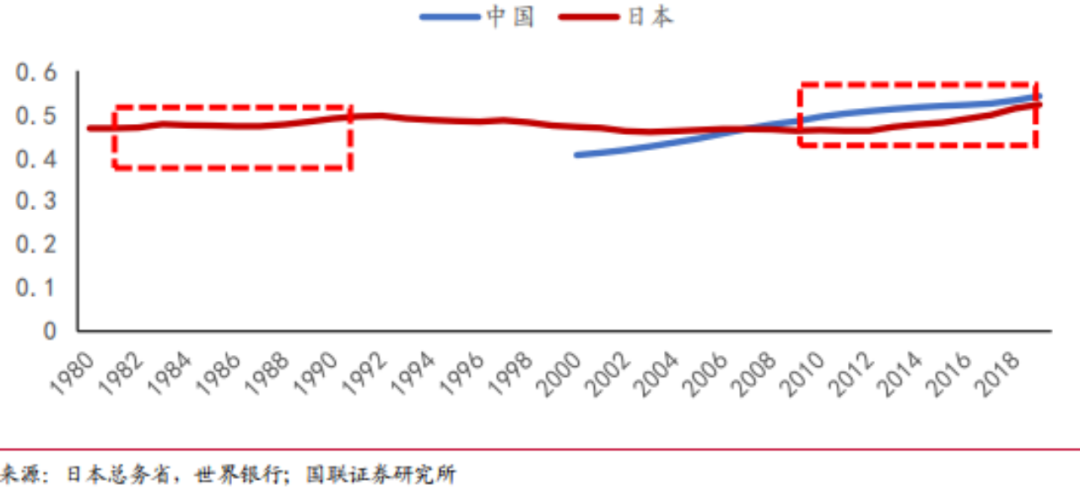

這種情況下,兩個國家的女性就業(yè)者比例很是相似,基本都保持在40%-55%之間。

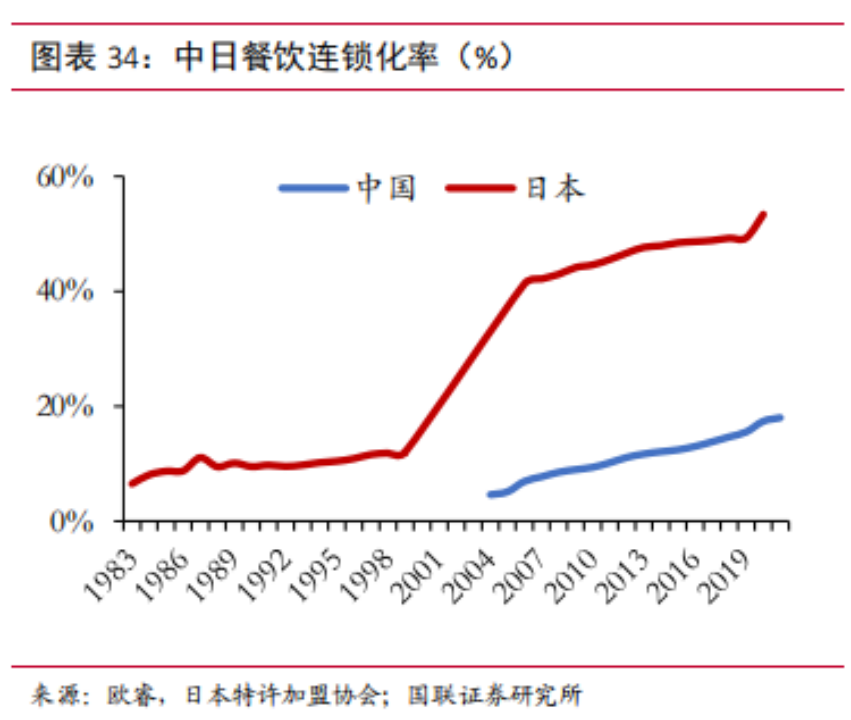

預(yù)制菜起勢于B端,國內(nèi)餐飲業(yè)已經(jīng)步入正軌。

1970年時,日本餐飲產(chǎn)業(yè)中,以肯德基、吉野家、麥當(dāng)勞等快餐品牌的發(fā)展,拉動了整個餐飲市場走向更大的未來。

在1975年至1980年期間,日本外食行業(yè)平均增速是8.51%。

改革開放之后,各省市的飯店開始自主經(jīng)營,火鍋、西餐、休閑餐飲等、知道疫情前的2019年,餐飲業(yè)平均增速是9.68%。

03

哪些因素限制終局?

中國的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,雖然和日本呈現(xiàn)出相似的邏輯,但是中國市場不會走到日本如今的格局。

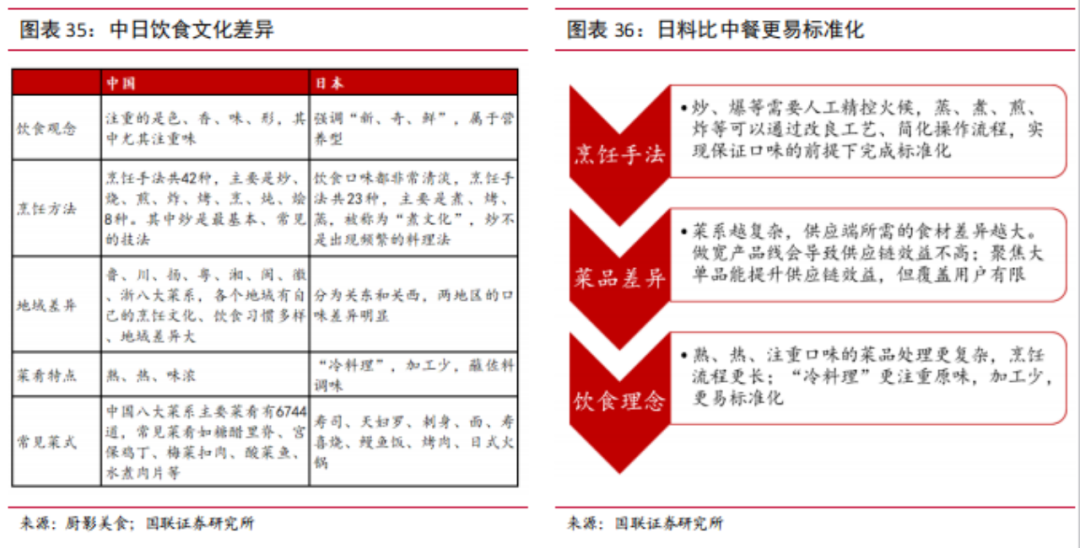

這是由思想因素所限制的,分別是飲食文化差異、相對價格差異、基礎(chǔ)設(shè)施差異和渠道差異。

首先是餐飲文化。中國的餐飲相對于其他國家,要復(fù)雜很多,這也是中國餐飲業(yè)一直很難規(guī)模化發(fā)展的重要因素,強依賴廚師,導(dǎo)致國內(nèi)餐飲業(yè)的資本想象空間很狹窄。

但日本強調(diào)“新、奇、鮮”,以煮、烤、蒸為主,屬于“煮文化”。

另外,日本國土狹長,分為關(guān)西和關(guān)東兩個區(qū)域,而中國土地遼闊,分為打發(fā)彩信,中國的預(yù)制菜制作難度和標(biāo)準(zhǔn)化,會高于日料。

這是中國預(yù)制菜難以規(guī)模化的一項重要原因。

而中國預(yù)制菜也偏向于高端,日本的單品都屬于低端便捷型,適合家庭主婦和上班族簡單烹飪,工業(yè)化難度更低。

第二項因素在于,中國在家做飯,其實性價比更高。

日本在家吃飯的花費一般是25元-35元,外出就餐開銷是40元到75元,都市白領(lǐng)的標(biāo)準(zhǔn)餐是50元到75元,而便利店一頓飯只需要花費20元到30元不等,性價比很高。

中國的物價會比較低,大家在家做飯只花5元到15元,外出就餐是20元到40元,居家做飯性價比更高。

從可支配收入來講,日本在1980年才邁入10萬元大關(guān),而中國可支配收入低于日本,截至2022年底,中國人均可支配收入是3.68萬,相對于2010年增長近兩倍。

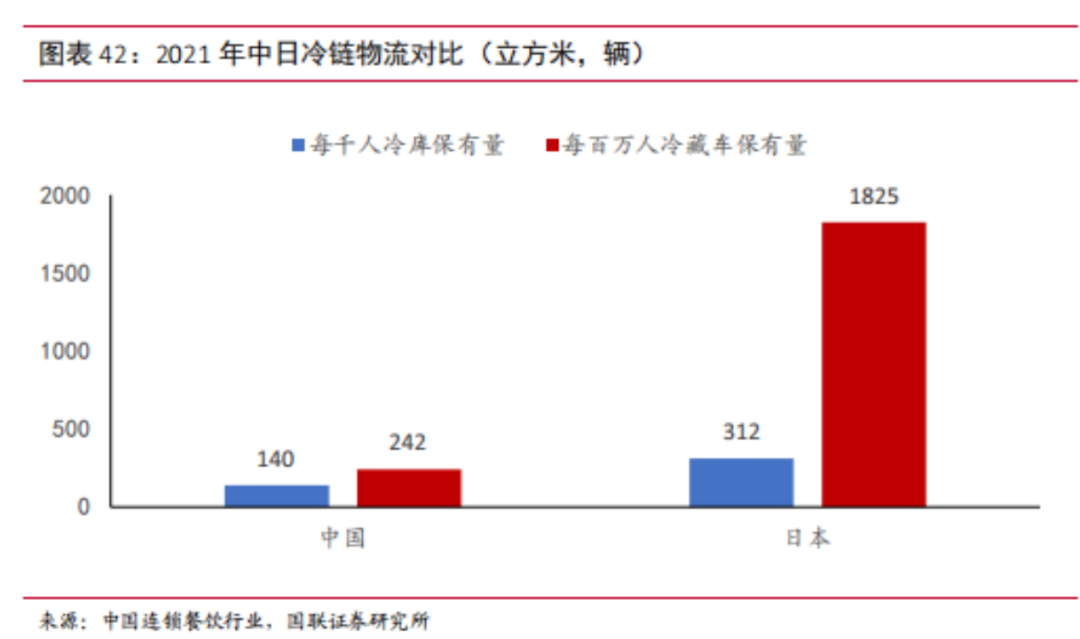

第三項因素是從冷鏈物流設(shè)施來講。

日本面積小,城市集中,因此冷鏈鋪設(shè)很容易形成規(guī)模。但中國不然,整體市場需求分散,履約成本奧,限制了預(yù)制菜的滲透和企業(yè)的市場擴容度。

第四項原因則是滲透率。1990年,日本的B端預(yù)制菜市場占比是70%,C端是30%。隨著餐飲業(yè)發(fā)展,現(xiàn)在日本市場的B端和C端市場已經(jīng)比較平衡了。

而中國市場中,還是以B端為主,像是團餐、鄉(xiāng)廚渠道等占比是80%,而C端渠道占比只有20%。

C端消費者還需要很長的培育期。

中國預(yù)制菜市場起步還是比較晚的,加上飲食文化、價格、基礎(chǔ)設(shè)施等各方面因素導(dǎo)致的差異性,國內(nèi)預(yù)制菜滲透率還有很長一段路要走。

結(jié)語

日本的消費市場呈現(xiàn)出與中國類似的氣質(zhì),這種相似來源于宏觀經(jīng)濟環(huán)境,也有社會因素、人口因素。

但中國與日本終究是不同的。各國根深蒂固的餐飲文化造就著一方水土,形成了地方特色,而這種地方特色也正反哺著國家。

中國的預(yù)制菜以“硬核”菜起步,餐飲內(nèi)烹飪復(fù)雜的菜品被真空包裝,買回家中加熱即食,這本就是一種進步。

即便相對于日本的便捷型預(yù)制菜受歡迎要弱一些,但中國的預(yù)制菜得以在C端推進,這是餐飲業(yè)的一項進步,也是國家冷鏈基建設(shè)備的再一次升級,未來基建設(shè)備將開創(chuàng)更大的可能,而預(yù)制菜則承擔(dān)了結(jié)果的呈現(xiàn)參照的角色。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: