░ó╦╣░═╠Ż¼▀tįń▒╗╠į╠ŁŻ┐

üĒ(l©ói)į┤/ā|ÜWą┬Ž¹┘M(f©©i)

ū½╬─/═§∙i

Į³╚šŻ¼ėąĻP(gu©Īn)Ī░░ó╦╣░═╠┐╔─▄ų┬░®Ī▒Ą─Ž¹Žóį┌╚½ŠW(w©Żng)š©ķ_(k©Īi)┴╦ÕüĪŻ

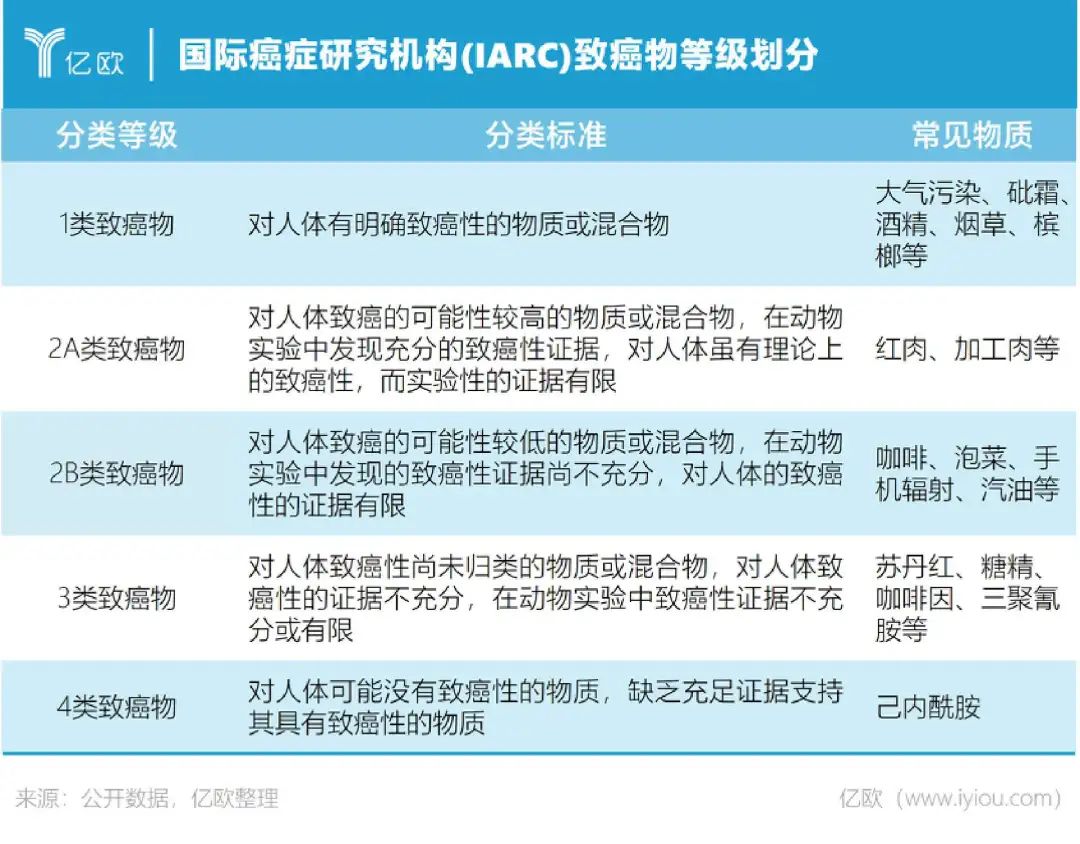

ō■(j©┤)═Ō├Įł¾(b©żo)Ą└Ż¼╩└Įńąl(w©©i)╔·ĮM┐ŚŻ©WHOŻ®Ž┬ī┘Ą─ć°(gu©«)ļH░®░Y蹊┐ÖC(j©®)śŗ(g©░u)Ż©IARCŻ®Ż¼╗“?q©▒)óį?į┬Ę▌īó░ó╦╣░═╠šJ(r©©n)Č©×ķĪ░┐╔─▄ī”(du©¼)╚╦ŅÉų┬░®Ą─╬’┘|(zh©¼)Ī▒ĪŻWHOī”(du©¼)┤╦╗žæ¬(y©®ng)ĘQŻ¼IARC║═┬ō(li©ón)║Žć°(gu©«)╝Z▐r(n©«ng)ĮM┐Ś║═╩└Įńąl(w©©i)╔·ĮM┐Ś╩│ŲĘ╠Ē╝ėä®┬ō(li©ón)║ŽīŻ╝ę╬»åTĢ■(hu©¼)Ż©JECFAŻ®īóė┌7į┬14╚š═¼Ģr(sh©¬)░l(f©Ī)▓╝ŽÓĻP(gu©Īn)ĮY(ji©”)šōĪŻ

╣½ķ_(k©Īi)┘Y┴Ž’@╩ŠŻ¼░ó╦╣░═╠╩Ūę╗ĘN╚╦╣ż║Ž│╔Ą─┤·╠ŪŻ©ėųĘQ╠╬Č䮯®Ż¼ÅVĘ║æ¬(y©®ng)ė├ė┌╩│ŲĘ’ŗ┴ŽąąśI(y©©)Ż¼ČÓęŖ(ji©żn)ė┌Ą═¤ß┴┐╗“┴Ѥß┴┐Ą─«a(ch©Żn)ŲĘųąŻ¼▒╚╚ń¤o(w©▓)╠Ū┐╔śĘ(l©©)Īó¤o(w©▓)╠Ū┐┌ŽŃ╠ŪĪó¤o(w©▓)╠Ū╦ß─╠Ą╚ĪŻ░ó╦╣░═╠Ž▌╚ļų┬░®’L(f©źng)▓©║¾Ż¼ŽÓĻP(gu©Īn)«a(ch©Żn)ŲĘĄ─░▓╚½ąįķ_(k©Īi)╩╝ę²░l(f©Ī)┤¾▒Ŗō·(d©Īn)ænĪŻ

▌øŪķė░Ēæę▓▀M(j©¼n)ę╗▓Į▓©╝░ĄĮ┴╦š¹éĆ(g©©)┤·╠Ū«a(ch©Żn)śI(y©©)ĪŻ┐╔┐┌┐╔śĘ(l©©)▒Ē╩ŠĢ║Ģr(sh©¬)▓╗ī”(du©¼)┤╦╩┬ū„┬Ģ├„Ż¼Č°į¬?d©▓)Ō╔Ł┴ųĪó─╬讥─▓ĶĄ╚┴Ń╩█ŲĘ┼Ųęį╝░╚Rę╔·╬’ĪóĮ║╠īŹ(sh©¬)śI(y©©)Īó╚²į¬╔·╬’Ą╚╔Žė╬ÅS╔╠╝Ŗ╝ŖšŠ│÷üĒ(l©ói)║═░ó╦╣░═╠Ų▓ŪÕĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼ę╗Ģr(sh©¬)ķgÄū╝ęÜgŽ▓Äū╝ę│ŅĪŻ

┐╔─▄ų┬░®Ą½▓╗ė├ō·(d©Īn)ą─Ż┐

į┌┴╦ĮŌ░ó╦╣░═╠Ą─ų┬░®ąįŪ░Ż¼Ž╚üĒ(l©ói)┐┤┐┤Ųõ×ķ║╬╬’ĪŻ

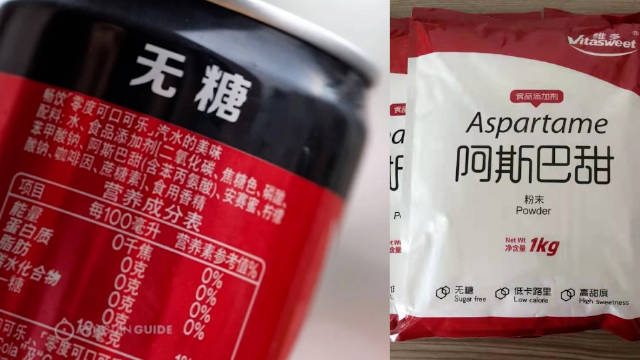

Ė∙ō■(j©┤)╣½ķ_(k©Īi)┘Y┴ŽŻ¼░ó╦╣░═╠īW(xu©”)├¹×ķ╠ņķTČ¼§Ż▒Į▒¹░▒╦ß╝ū§źŻ¼╩Ūį┌1965─Ļ▒╗ķ_(k©Īi)░l(f©Ī)│÷üĒ(l©ói)Ą─╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠ŪĪŻ

╦∙ų^┤·╠ŪŻ¼ųĖĄ─Š═╩Ūį┌╩│ŲĘ’ŗ┴Žųą╚Ī┤·╠ŪŅÉŻ©╚ń░ū╠ŪĪó╔░╠ŪĪóšß╠ŪĪóŲŽ╠č╠ŪĄ╚Ż®Č°ūī«a(ch©Żn)ŲĘŠ▀ėą╠╬ČĄ─╠Ē╝ėä®ĪŻ░ó╦╣░═╠ų«╦∙ęį─▄│╔×ķ╠ŪŅÉĄ─╠µ┤·ŲĘŻ¼ų„ę¬╩Ūę“?y©żn)ķŠ▀ėą║═╔░╠ŪŽÓĮ³Ą─ŪÕ╦¼╠ĖąŻ¼Č°Ūę╠Č╚╝s×ķšß╠ŪĄ─180-200▒ČŻ¼ī┘ė┌Ąõą═Ą─Ė▀▒Č┤·╠ŪĪŻ

Ė▀▒Č┤·╠ŪęŌ╬Čų°į┌╔·«a(ch©Żn)ųą╠Ē╝ė╔┘įS╝┤┐╔½@Ą├ūŃē“╠Č╚ĪŻ▀@ę╗ĘĮ├µ╩╣Ą├░ó╦╣░═╠×ķ╩│ŲĘ’ŗ┴ŽĖĮ╝ėĄ─¤ß┴┐╔┘ĄĮ─▄║÷┬į▓╗ėŗ(j©¼)Ż¼┐╔ęįØMūŃŽ¹┘M(f©©i)š▀Ą─Ī░£p╠ŪĪ▒ąĶŪ¾Ż╗┴Ēę╗ĘĮ├µę▓┤¾┤¾ĮĄĄ═┴╦░ó╦╣░═╠Ą─Ī░ār(ji©ż)╠▒╚Ī▒Ż©½@Ą├å╬╬╗╠Č╚┐┌ĖąĄ─ār(ji©ż)Ė±Ż®Ż¼ėą└¹ė┌╩│ŲĘ’ŗ┴ŽÅS╔╠┐žųŲ╔·«a(ch©Żn)│╔▒ŠĪŻ

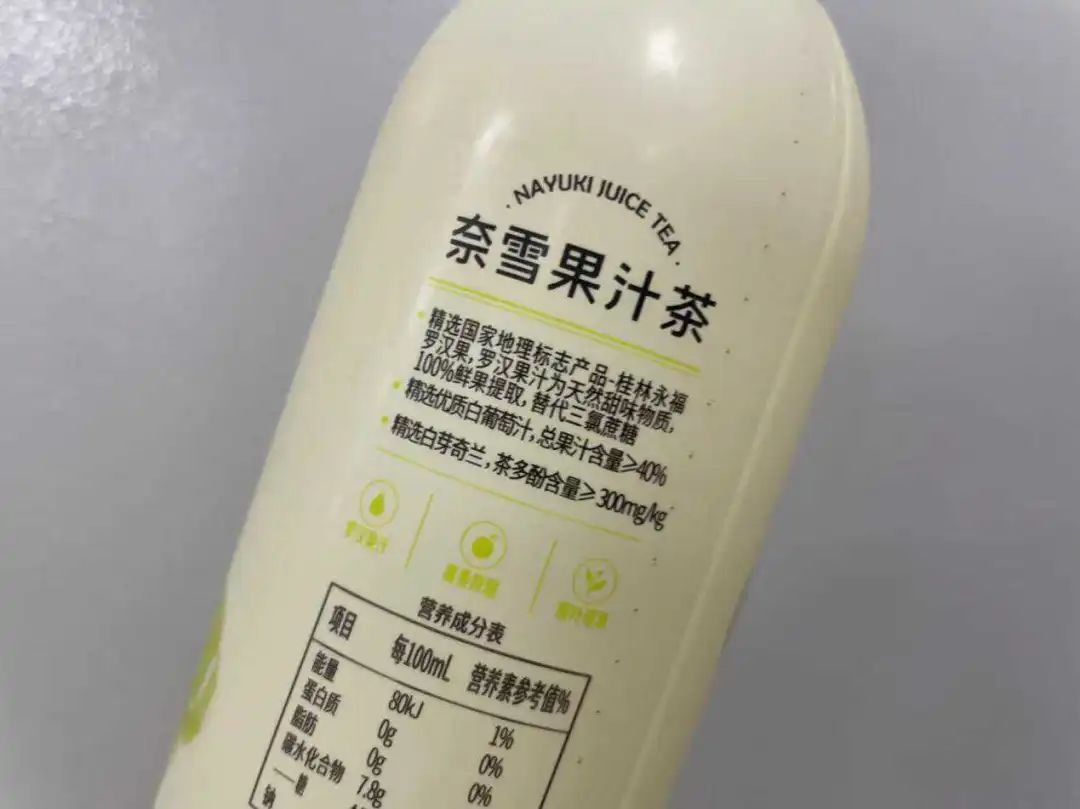

Ė∙ō■(j©┤)╬ęć°(gu©«)ĪČ╩│ŲĘ╠Ē╝ėä®╩╣ė├ś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)ĪĘŻ©GB2760-2014Ż®Ż¼░ó╦╣░═╠ū„×ķ╠╬Č䮯¼┐╔ęįė├ė┌├µ░³ĪóĖŌ³c(di©Żn)Īó’×Ė╔Īó’ŗ┴ŽĪóš{(di©żo)╬ČŲĘĄ╚ųTČÓ╩│ŲĘųąĪŻ│²┴╦ųąć°(gu©«)═ŌŻ¼░ó╦╣░═╠į┌╩│ŲĘ’ŗ┴ŽąąśI(y©©)Ą─╩╣ė├ę▓½@Ą├┴╦├└ć°(gu©«)ĪóÜW├╦Īó╚šĒnį┌ā╚(n©©i)Ą─Į³100éĆ(g©©)ć°(gu©«)╝ę║═Ąžģ^(q©▒)Ą─įS┐╔ĪŻ

▒M╣▄░ó╦╣░═╠į┌╚½Ū“ĘČć·ā╚(n©©i)Ą├ĄĮ┴╦ÅVĘ║æ¬(y©®ng)ė├Ż¼Ą½ėąĻP(gu©Īn)Ųõ░▓╚½ąįĄ─ĀÄ(zh©źng)ūhģsę╗ų▒Å─╬┤ķgöÓĪŻ

ę╗éĆ(g©©)ūŅ│§Š═┤_Č©Ą─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)╩ŪŻ¼ė╔ė┌░ó╦╣░═╠Ą─┤·ųx«a(ch©Żn)╬’░³└©▒Į▒¹░▒╦߯¼╦∙ęį▒Į▒¹═¬╦ß─“╗╝š▀▓╗─▄╩│ė├ŽÓĻP(gu©Īn)«a(ch©Żn)ŲĘŻ¼Ę±ät┐╔─▄įņ│╔─X╣”─▄║═╔±Įø(j©®ng)ōpé¹ĪŻČ°š²│Ż╚╦╚║╚ń╣¹¾wā╚(n©©i)▒Į▒¹░▒╦ß▀^(gu©░)ČÓŻ¼ę▓┐╔─▄ī”(du©¼)╔Ē¾wįņ│╔▓╗┴╝ė░ĒæŻ¼į÷╝ė─X▓┐╝▓▓Ī│÷¼F(xi©żn)Ą─Ė┼┬╩ĪŻ

š²ę“╚ń┤╦Ż¼░ó╦╣░═╠Ą─╔±Įø(j©®ng)ČŠąįę▓ę²üĒ(l©ói)ųTČÓ蹊┐ĪŻĄ½▀^(gu©░)═∙Ą─īŹ(sh©¬)“×(y©żn)ł¾(b©żo)Ėµų╗šf(shu©Ł)├„▓┐Ęųäė(d©░ng)╬’į┌ūó╔õ┤¾ä®┴┐░ó╦╣░═╠║¾┐╔─▄│÷¼F(xi©żn)─X▓┐ōpé¹Ż¼Č°┤¾┴┐äė(d©░ng)╬’īŹ(sh©¬)“×(y©żn)║═╚╦╚║┴„ąą▓ĪīW(xu©”)┘Y┴ŽŠ∙╬┤’@╩Š╔±Įø(j©®ng)ąą×ķĘĮ├µĄ─╝▓▓Ī║═░YĀŅ┼cöz╚ļ░ó╦╣░═╠ėąĻP(gu©Īn)ĪŻ

Į³Ų┌ę²░l(f©Ī)▌øšō’L(f©źng)▒®Ą─ų┬░®ąį┘|(zh©¼)ę╔Ż¼ę▓▓╗╩Ūą┬§rįÆŅ}ĪŻ

2006-2013─ĻŻ¼░³└©ÜWų▐└Ł±RŲµ─ß╗∙ĮĢ■(hu©¼)ĪóĪČ├└ć°(gu©«)┼R┤▓ĀI(y©¬ng)B(y©Żng)īW(xu©”)ļsųŠĪĘĪó├└ć°(gu©«)╣½▒Ŗ└¹ęµ┐ŲīW(xu©”)ųąą─Ą╚ĮM┐ŚČ╝į°░l(f©Ī)▓╝ŽÓĻP(gu©Īn)蹊┐Ż¼▒Ē╩Š░ó╦╣░═╠┐╔─▄Ģ■(hu©¼)į÷╝ėäė(d©░ng)╬’╗“╚╦ŅÉ╗╝╔Ž░³└©░ūč¬▓ĪĪó┴▄░═░®į┌ā╚(n©©i)Ą─ČÓĘN░®░YĄ─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻ▓╗▀^(gu©░)ė╔ė┌▀@ą®čąŠ┐┤µį┌ĀÄ(zh©źng)ūhŻ¼╦∙ęįø](m©”i)ėą▒╗JECFAĄ╚╣┘ĘĮÖC(j©®)śŗ(g©░u)šJ(r©©n)┐╔ĪŻ

ųĄĄ├ę╗╠ߥ─╩ŪŻ¼ĻP(gu©Īn)ė┌IARCėŗ(j©¼)äØīó░ó╦╣░═╠┴ą×ķĪ░┐╔─▄ų┬░®╬’Ī▒ę╗╩┬Ż¼─┐Ū░ę▓╩Ū▒Ŗšf(shu©Ł)╝Ŗ╝ŗĪŻ

ć°(gu©«)ļH’ŗ┴Žģf(xi©”)Ģ■(hu©¼)╬»åTĢ■(hu©¼)Ż©ICBAŻ®║═ć°(gu©«)ļH╠╬Čä®ģf(xi©”)Ģ■(hu©¼)Ż©ISAŻ®Č╝░l(f©Ī)╬─┘|(zh©¼)ę╔┤╦╩┬Ż¼└Ēė╔ų„ę¬╩ŪIARC▓╗╩Ū╩│ŲĘ░▓╚½ÖC(j©®)śŗ(g©░u)Ż¼Ųõ蹊┐▓╗╩Ū╗∙ė┌░ó╦╣░═╠Ą─īŹ(sh©¬)ļHöz╚ļ┴┐▀M(j©¼n)ąą’L(f©źng)ļU(xi©Żn)įu(p©¬ng)╣└Ż¼Č°╩Ūęį┤╦Ū░ÅV╩▄┘|(zh©¼)ę╔Ą─ųTČÓ蹊┐ĮY(ji©”)╣¹×ķ╗∙ĄA(ch©│)ĪŻ

▀@┤_īŹ(sh©¬)╩ŪIARCĄ─Ī░ę╗ž×ū„’L(f©źng)Ī▒ĪŻ╩│ŲĘ┐ŲŲš▓®ų„ÕX│╠▒Ē╩ŠŻ¼IARCĄ─ų┬░®╬’įu(p©¬ng)╝ē(j©¬)ŽĄĮy(t©»ng)║Ō┴┐Ą─╩ŪĪ░ūC├„▀@ĘN¢|╬„ų┬░®Ą─ūCō■(j©┤)ÅŖ(qi©óng)Č╚ėąČÓė▓Ī▒Ż¼Č°▓╗╩Ūų┬░®’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ä®┴┐ĪŻŠ▀¾wČ°čįŻ¼IARCĢ■(hu©¼)╩š╝»ī”(du©¼)─│ĘN╬’┘|(zh©¼)─┐Ū░¼F(xi©żn)ėąĄ─蹊┐╬─½I(xi©żn)ęį╝░ŽÓĻP(gu©Īn)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ż¼╚╗║¾═©▀^(gu©░)Ī░ūCō■(j©┤)Ą╚╝ē(j©¬)Ī▒üĒ(l©ói)ū÷ŠC║Ž┼ąöÓĪŻ

░┤ššIARCĄ─ĘųŅÉś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)Ż¼Š▀ėąų┬░®ąįĄ─╬’┘|(zh©¼)ę╗░Ń┐╔ęįĘų×ķ5ŅÉĪŻČ°Ė∙ō■(j©┤)┬Ę═Ė╔ńĄ─ł¾(b©żo)Ą└Ż¼░ó╦╣░═╠ėą┐╔─▄Ģ■(hu©¼)▒╗IARCäØĘųĄĮ2BŅÉų┬░®╬’ųąŻ¼═¼ę╗ĘųŅÉŽ┬Ą─▀Ćėą┐¦Ę╚Īó┼▌▓╦Īó╩ųÖC(j©®)▌Ś╔õĪóŲ¹ė═Ą╚Ą╚ĪŻ¤o(w©▓)šō╩ŪÅ─ĘųŅÉś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)▀Ć╩Ū═¼ŅÉäe╬’┘|(zh©¼)üĒ(l©ói)┐┤Ż¼░ó╦╣░═╠Ą─ų┬░®ąį┐╔─▄▓óø](m©”i)ėą┤¾▒ŖŽļŽ¾Ą──Ū├┤┐╔┼┬ĪŻ

╦∙ęį─┐Ū░śI(y©©)ĮńČ╝į┌Ą╚┤²IARC║═JECFA┬ō(li©ón)╩ųų«║¾īóį┌7į┬14╚š░l(f©Ī)▓╝Ą─Ė³╝ė╚½├µĄ─īÅ▓ķĮY(ji©”)╣¹ĪŻ╩┬īŹ(sh©¬)╔ŽŻ¼1981─Ļ╝░2016─ĻŻ¼JECFAČ╝į°ī”(du©¼)░ó╦╣░═╠Ą─░▓╚½ąį▀M(j©¼n)ąąįu(p©¬ng)╣└Ż¼▓óšJ(r©©n)×ķ░ó╦╣░═╠Ą─├┐╚šöz╚ļ┴┐æ¬(y©®ng)×ķ40║┴┐╦├┐Ū¦┐╦¾wųžęįā╚(n©©i)ĪŻ

ę“?y©żn)ķ░ó╦╣░═╠į┌╩│ŲĘ’ŗ┴ŽųąĄ─╠Ē╝ė┴┐═∙═∙▓╗Ė▀Ż¼─▄ū÷ĄĮöz╚ļ│¼ś╦(bi©Īo)Ą─ę▓ų╗ėąĪ░šµĄ─ė┬╩┐Ī▒ĪŻJECFAšJ(r©©n)×ķŻ¼ę╗╬╗¾wųž60╣½Į’Ą─│╔─Ļ╚╦├┐╠ņ║╚12-36Ų┐¤o(w©▓)╠Ū’ŗ┴ŽŻ©Š▀¾wöĄ(sh©┤)ūų╚ĪøQė┌░ó╦╣░═╠Ą─║¼┴┐Ż®Ż¼▓┼Ģ■(hu©¼)ėąōp║”ĮĪ┐ĄĄ─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻ▀@ę╗ė^³c(di©Żn)Ą├ĄĮ┴╦░³└©├└ć°(gu©«)║═ÜWų▐į┌ā╚(n©©i)Ą─Ė„ć°(gu©«)▒O(ji©Īn)╣▄ÖC(j©®)śŗ(g©░u)Ą─ÅVĘ║šJ(r©©n)═¼ĪŻ

░ó╦╣░═╠▀Ćėą▓╗╔┘╠µča(b©│)

Ūę▓╗šf(shu©Ł)Æüķ_(k©Īi)ä®┴┐╚źšäĮĪ┐Ą’L(f©źng)ļU(xi©Żn)▒ŠŠ═╩Ū╦Ż┴„├źŻ¼╝┤▒Ń╩Ū░ó╦╣░═╠šµ▒╗┤_Č©×ķĪ░┐╔─▄ų┬░®╬’Ī▒Ż¼ę▓▓╗Ģ■(hu©¼)ę²Ų╩│ŲĘ’ŗ┴ŽąąśI(y©©)Ą─ĄžšŻ¼ę“?y©żn)ķ╬ęéā▀Ćėą║▄ČÓĖ³░▓╚½Ą─┤·╠Ū┐╔╣®▀xō±ĪŻį┌░ó╦╣░═╠▒╗ų├ė┌▌øšōĄ─’L(f©źng)┐┌└╦╝Ō║¾Ż¼ųTČÓ╔·«a(ch©Żn)Ų¾śI(y©©)║═┴Ń╩█ŲĘ┼Ųū„│÷Ą─╗žæ¬(y©®ng)ŲõīŹ(sh©¬)ęčĮø(j©®ng)×ķ╬ęéā┴ą│÷┴╦ę╗ÅłŪÕå╬ĪŻ

╔·«a(ch©Żn)Ų¾śI(y©©)ĘĮ├µŻ¼╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠Ū²łŅ^Ų¾śI(y©©)Į║╠īŹ(sh©¬)śI(y©©)▒Ē╩ŠŻ¼╣½╦ŠšJ(r©©n)×ķ╠╬Čä®▒╗ČÓć°(gu©«)į╩įSū„×ķ╩│ŲĘ╠Ē╝ėä®╩╣ė├Ż¼╩Ū╗∙ė┌▀m┴┐║═╠žČ©æ¬(y©®ng)ė├ĘČć·Ż¼▓╗┐╔×Eė├Ż¼┤¾┴┐┐╔┐┐Ą─┐ŲīW(xu©”)ūCō■(j©┤)ūC├„ĮĪ┐Ą╠╬Čä®╩Ū░▓╚½Ą─Ż¼▓óŪęęč½@Ą├╩└ĮńĖ„Ąž░▓╚½ÖC(j©®)śŗ(g©░u)┼·£╩(zh©│n)Ż╗╣½╦Šū„×ķ░▓┘É├█║═╚²┬╚šß╠Ū╠╬Č䮫a(ch©Żn)ŲĘ╔·«a(ch©Żn)Ų¾śI(y©©)Ż¼ęį▌^Ė▀ąįār(ji©ż)▒╚═Ųäė(d©░ng)╣½╦Š╠╬Č䮫a(ch©Żn)ŲĘĄ─Ž┬ė╬ąĶŪ¾į÷ķL(zh©Żng)ĪŻ

│Ó╠\╠Ū┤╝╔·«a(ch©Żn)ų„┴”▄Ŗ╚²į¬╔·╬’▒Ē╩ŠŻ¼─┐Ū░╣½╦Š«a(ch©Żn)ŲĘųąø](m©”i)ėą░ó╦╣░═╠Ż¼╣½╦Š│Ó╠\╠Ū┤╝▓╔ė├╔·╬’░l(f©Ī)Į═Ę©ųŲ│╔Ż¼ų„ę¬æ¬(y©®ng)ė├ė┌▓═ū└╠ŪĪó’ŗ┴ŽĪó╠Ū╣¹ĪóŪ╔┐╦┴”ŅÉ╩│ŲĘĪó║µ▒║╩│ŲĘĪó╗»ŖyŲĘĪó▒ŻĮĪ╩│ŲĘĄ╚Ż¼ę└ššŲõ╠žąįį┌ßt(y©®)╦ÄĪó╗»īW(xu©”)įŁ┴Žųąķg¾wĄ╚ŅI(l©½ng)ė“ųąę▓ėąæ¬(y©®ng)ė├ĪŻ

ų„ĀI(y©¬ng)╠ņ╚╗┤·╠ŪĄ─╚Rę╔·╬’ūC╚»▓┐╣żū„╚╦åTį°ī”(du©¼)═Ō▒Ē╩ŠŻ¼╣½╦Š─┐Ū░ų„ꬫa(ch©Żn)ŲĘ╩Ū╠Šš╠ŪĪó┴_Øh╣¹╠ŪŻ¼ā╔éĆ(g©©)Č╝╩Ū╠ņ╚╗╠╬Č䮯¼Į³Ų┌░ó╦╣░═╠Ą─Ž¹Žóī”(du©¼)ĘŪ╚╦╣ż╠╬Č䮥─Ų¾śI(y©©)║═╩ął÷(ch©Żng)┐ŽČ©╩Ū└¹║├Ż¼Ą½ę▓ę¬┐┤Ž┬ė╬ŲĘ┼ŲĘĮ╩ŪʱįĖęŌ▀xō±Ųõ╦¹╠╬Čä®üĒ(l©ói)┤·╠µįŁüĒ(l©ói)Ą─┼õĘĮĪŻ

┴Ń╩█ŲĘ┼ŲĘĮ├µŻ¼┐╔┐┌┐╔śĘ(l©©)ŽÓĻP(gu©Īn)žō(f©┤)ž¤(z©”)╚╦▒Ē╩ŠŻ¼┐╔┐┌┐╔śĘ(l©©)ĘĮ├µĢ║Ģr(sh©¬)▓╗ī”(du©¼)┤╦╩┬ū„┬Ģ├„ĪŻĄ½═¼Ģr(sh©¬)Ż¼įōžō(f©┤)ž¤(z©”)╚╦į«ę²┴╦ę╗Ę▌ICBAĄ─┬Ģ├„╣½ĖµŻ¼ŲõųąĘQĪ░ICBAī”(du©¼)░ó╦╣░═╠Ą─░▓╚½ąį│õØMą┼ą─Ī▒ĪŻ

į¬?d©▓)Ō╔Ł┴ųį┌Ųõ╣┘ĘĮ╬ó▓®░l(f©Ī)▓╝Ž¹ŽóĘQŻ║Ī░į¬?d©▓)Ō╔Ł┴ų╚½ŠĆ«a(ch©Żn)ŲĘ▓╗║¼░ó╦╣░═╠ĪŻĪ▒─╬讥─▓ĶŽÓĻP(gu©Īn)žō(f©┤)ž¤(z©”)╚╦ätī”(du©¼)═Ō▒Ē╩ŠŻ¼2022─Ļ11į┬Ż¼─╬讥─▓ĶęčĮø(j©®ng)ą¹▓╝╚½▓┐«a(ch©Żn)ŲĘ╩╣ė├╔²╝ē(j©¬)Ą─╠ņ╚╗┤·╠ŪĪ░┴_Øh╣¹╠ŪĪ▒ĪŻ

łDį┤Ż║╬ó▓®ĮžłD

ŲõīŹ(sh©¬)░┤šš╔·«a(ch©Żn)╝╝ąg(sh©┤)äØĘųŻ¼╩ą├µ╔Ž│ŻęŖ(ji©żn)Ą─┤·╠Ū┐╔ęįĘų×ķ╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠ŪĪó╠ņ╚╗┤·╠Ū║═╠Ū┤╝ŅÉ┤·╠Ū╚²éĆ(g©©)┤¾ŅÉŻ¼Š▀¾wĄ─ĘųŅÉĖ³╩Ū│¼▀^(gu©░)20ėÓĘNĪŻ

╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠Ūų„ę¬╩Ūęį╗»īW(xu©”)ĘĮ╩Į║Ž│╔Ż¼ų┴Į±ęčėą6┤╬«a(ch©Żn)ŲĘĄ³┤·Ż¼Ęųäe╩Ū╠ŪŠ½Īó╠├█╦žĪó░ó╦╣░═╠Īó░▓┘É├█Īó╚²┬╚šß╠Ū║═╝~╠Ż╗╠ņ╚╗┤·╠Ū╩ŪÅ─ų▓╬’ųą╠ß╚ĪŻ¼╩ął÷(ch©Żng)╔Žų„ę¬ėą╠Šš╠Ū┼c┴_Øh╣¹╠Ūā╔éĆ(g©©)ŲĘŅÉŻ╗╠Ū┤╝ŅÉ┤·╠Ūų„ę¬═©▀^(gu©░)╬ó╔·╬’░l(f©Ī)Į═Ą├üĒ(l©ói)Ż¼│ŻęŖ(ji©żn)Ą─ėą│Ó╠\╠Ū┤╝Īó─Š╠Ū┤╝Ą╚ĪŻ

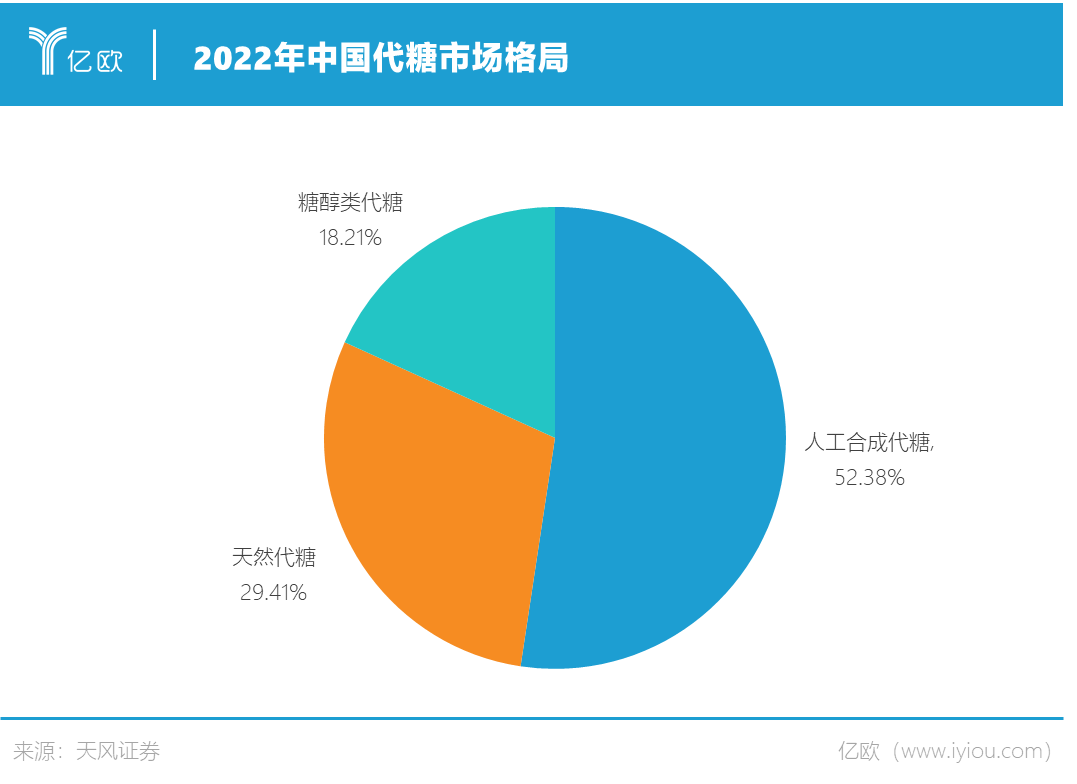

╠ņ’L(f©źng)ūC╚»Ą─蹊┐ł¾(b©żo)Ėµ’@╩ŠŻ¼Įžų┴2022─ĻŻ¼╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠Ūį┌ųąć°(gu©«)┤·╠ŪĄ─╩ął÷(ch©Żng)Ę▌Ņ~×ķ52.38%Ż¼╩Ūæ¬(y©®ng)ė├ūŅČÓĄ─┤·╠ŪŻ╗╠ņ╚╗┤·╠Ū║═╠Ū┤╝ŅÉ┤·╠ŪĄ─╩ął÷(ch©Żng)Ę▌Ņ~Ęųäe×ķ29.41%║═18.21%Ż¼ōĒėą║▄┤¾Ą─į÷ķL(zh©Żng)┐šķgĪŻ

ųĄĄ├ę╗╠ߥ─╩ŪŻ¼ųąć°(gu©«)ę▓╩Ū╩└ĮńūŅ┤¾Ą─░ó╦╣░═╠╔·«a(ch©Żn)ć°(gu©«)Ż¼─Ļ«a(ch©Żn)┴┐╝s1.92╚f(w©żn)ćŹĪŻĄ½ė╔ė┌ŲõĘĆ(w©¦n)Č©ąį║═░▓╚½ąį╔Ž┤µį┌’L(f©źng)ļU(xi©Żn)Ż¼Į³─ĻüĒ(l©ói)įSČÓŲ¾śI(y©©)Č╝ķ_(k©Īi)╩╝Śēė├░ó╦╣░═╠Č°Ė─ė├░▓╚½╝ē(j©¬)äeĖ³Ė▀Ą─┤·╠ŪŻ¼▀@ę╗³c(di©Żn)į┌┤·╠Ū«a(ch©Żn)śI(y©©)ūŅ┤¾Ą─Ž┬ė╬╩ął÷(ch©Żng)’ŗ┴Ž╩ął÷(ch©Żng)ęčĮø(j©®ng)ėą█E┐╔čŁĪŻ

┤╦Ū░Ż¼ėą├Į¾wĮy(t©»ng)ėŗ(j©¼)┴╦41┐Ņ╔µ╝░Ī░¤o(w©▓)╠ŪĪ▒ĪóĪ░Ą═╠ŪĪ▒Ė┼─ŅĄ─’ŗŲĘŻ¼░³└©╩ą├µ╔Ž│ŻęŖ(ji©żn)Ą─╠╝╦ß’ŗ┴ŽĪóÜŌ┼▌╦«Īó▓Ķ’ŗ┴Ž╝░Ųõ╦¹’ŗŲĘĪŻŲõųąŻ¼ų╗ėą┐╔┐┌┐╔śĘ(l©©)║═░┘╩┬┐╔śĘ(l©©)ŲņŽ┬’ŗ┴ŽĄ─┼õĘĮųąėą░ó╦╣░═╠Ą─┤µį┌Ż¼Č°Ųõ╦¹«a(ch©Żn)ŲĘų„ę¬╩Ū▓╔ė├┴╦░▓┘É├█Īó╚²┬╚šß╠ŪĪó│Ó╠\╠Ū┤╝Īó╠Šš╠ŪĪó┴_Øh╣¹╠ŪĄ╚ą┬╔·┤·┤·╠ŪĪŻ

╠ņ╚╗┤·╠Ū│╔ūŅ┤¾┌A╝ę

░ó╦╣░═╠Ī░╩¦╗Ī▒║¾Ż¼Ųõ╦¹╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠Ūę▓▒╗Ī░čĻ╝░Ī▒ĪŻ

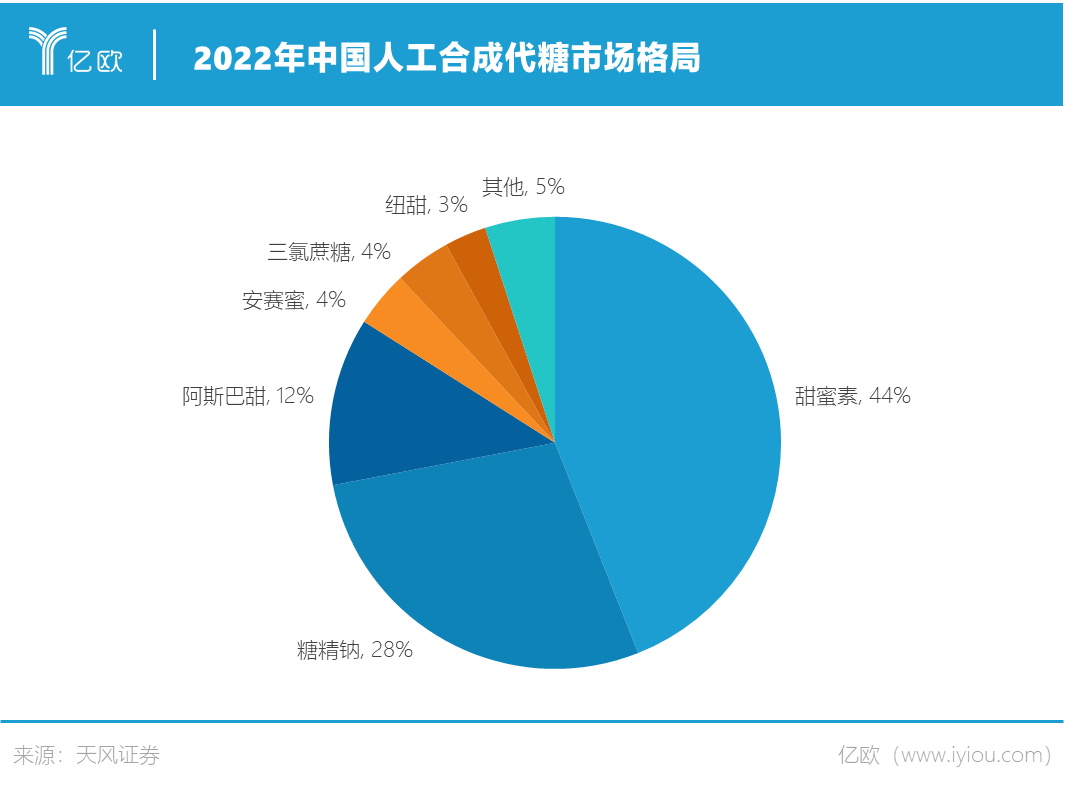

╠ņ’L(f©źng)ūC╚»Ą─蹊┐ł¾(b©żo)Ėµ’@╩ŠŻ¼2022─Ļųąć°(gu©«)╚╦╣ż┤·╠Ū╩ął÷(ch©Żng)Ę▌Ņ~TOP3Ęųäe╩Ū╠├█╦žĪó╠ŪŠ½Ōc║═░ó░═╦╣╠Ż¼š╝▒╚Ęųäe×ķ44%Īó28%║═12%ĪŻ▒M╣▄Ą┌╦─┤·╚╦╣ż┤·╠Ū░▓┘É├█║═Ą┌╬Õ┤·╚╦╣ż┤·╠Ū╚²┬╚šß╠Ūėą═¹ųØu╚Ī┤·Ū░┤·Ą─╚╦╣ż┤·╠ŪŻ¼Ą½’@╚╗▀ĆąĶę¬ę╗Č©Ą─Ģr(sh©¬)ķg╚ź▀^(gu©░)Č╔ĪŻ

Č°ŪęļSų°░ó╦╣░═╠Ą─ų┬░®ąį▒╗śI(y©©)ĮńČó╔ŽŻ¼░▓┘É├█║═╚²┬╚šß╠ŪĄ─░▓╚½ąįę▓į┘┤╬įŌĄĮ┘|(zh©¼)ę╔ĪŻ┤╦Ū░ėąę╗ą®┐ŲīW(xu©”)蹊┐▒Ē├„Ż¼░▓┘É├█║¼ėąų┬░®╬’Č■┬╚╝ū═ķŻ¼ķL(zh©Żng)Ų┌Įėė|┐╔─▄Ģ■(hu©¼)ī¦(d©Żo)ų┬Ņ^╠█ĪóÉ║ą─ĪóŠ½╔±Õe(cu©░)üy║═░®░YŻ╗╚²┬╚šß╠Ūėąī¦(d©Żo)ų┬─cęū╝żŠC║Žš„║═─c┬®Ą─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻ

Į±─Ļ5į┬Ż¼WHOę▓░l(f©Ī)▓╝┴╦ę╗Ę▌ĻP(gu©Īn)ė┌ĘŪ╠Ū╠╬Č䮥─ą┬ųĖ─ŽŻ¼Į©ūh▓╗ę¬╩╣ė├░ó╦╣░═╠Īó░▓┘É├█Īó╠ŪŠ½Ą╚┤·╠ŪüĒ(l©ói)┐žųŲ¾wųž╗“ĮĄĄ═ĘŪé„╚Šąį╝▓▓Ī’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻWHOųĖ│÷Ż¼ķL(zh©Żng)Ų┌╩╣ė├ĘŪ╠Ū╠╬Čä®┐╔─▄┤µį┌Øōį┌▓╗┴╝ė░ĒæŻ¼╚ńį÷╝ė2ą═╠Ū─“▓ĪĪóą─č¬╣▄╝▓▓Ī╗╝▓Ī┬╩║═│╔╚╦╦└═÷┬╩Ą─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻ

ī”(du©¼)▒╚ęį░ó╦╣░═╠×ķ┤·▒ĒĄ─╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠ŪŻ¼ęį│Ó╠\╠Ū┤╝×ķ┤·▒ĒĄ─╠Ū┤╝ŅÉ┤·╠Ū║═ęį╠Šš╠ŪĪó┴_Øh╣¹╠Ū×ķ┤·▒ĒĄ─╠ņ╚╗┤·╠ŪŻ¼ę“?y©żn)ķ╝ā╠ņ╚╗Īó¤o(w©▓)╚╦╣ż╬█╚ŠĄ─ī┘ąįĖ³╩▄ĄĮŽ¹┘M(f©©i)š▀Ą─ŪÓ▓AĪŻ

ūįÅ─▒╗į¬?d©▓)Ō╔Ł┴ųĄ─ÜŌ┼▌╦«Ä¦╗║¾Ż¼│Ó╠\╠Ū┤╝Ą─Ė┼─ŅŠ═ķ_(k©Īi)╩╝╚šØu╔Ņ╚ļ╚╦ą─ĪŻė╔ė┌╚╦¾wā╚(n©©i)ø](m©”i)ėą┤·ųx│Ó╠\╠Ū┤╝Ą─├ĖŽĄŻ¼│Ó╠\╠Ū┤╝▀M(j©¼n)╚ļ╚╦¾w║¾Ż¼Äū║§▓╗Ģ■(hu©¼)«a(ch©Żn)╔·¤ß┴┐║═ę²Ųč¬╠ŪĄ─ūā╗»Ż¼ę“?y©żn)ķ▒╗Ųš▒ķšJ(r©©n)×ķ╩ŪĪ░┴Ѥß┴┐Ī▒Ą─┤·╠ŪĪŻ

Ė∙ō■(j©┤)Ėź╚¶╦╣╠ž╔│└¹╬─蹊┐öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ż¼Į³─ĻüĒ(l©ói)╩▄ęµė┌Ž┬ė╬╩ął÷(ch©Żng)ī”(du©¼)ė┌│Ó╠\╠Ū┤╝Ą─šJ(r©©n)┐╔Ż¼ųąć°(gu©«)│Ó╠\╠Ū┤╝Ą─Ž¹┘M(f©©i)┴┐į÷ķL(zh©Żng)┐ņ╦┘Ż¼Å─2018─ĻĄ─╝s5500ćŹį÷ķL(zh©Żng)ų┴2020─ĻĄ─╝s4.1╚f(w©żn)揯¼Å═(f©┤)║Ž─ĻŠ∙į÷ķL(zh©Żng)┬╩▀_(d©ó)ĄĮ┴╦173%ĪŻ▓╗▀^(gu©░)ė╔ė┌╚ļŠų═µ╝ę▀^(gu©░)ČÓįņ│╔Ėé(j©¼ng)ĀÄ(zh©źng)╝ėäĪŻ¼ąąśI(y©©)ę▓│÷¼F(xi©żn)«a(ch©Żn)─▄▀^(gu©░)╩Ż╣®┤¾ė┌Ū¾Ą─¼F(xi©żn)Ž¾ĪŻ

ō■(j©┤)MysteelöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Įy(t©»ng)ėŗ(j©¼)Ż¼─┐Ū░ęčĮ©║├▓ó═Č«a(ch©Żn)Ą─│Ó╠\╠Ū┤╝«a(ch©Żn)─▄╝s22.5╚f(w©żn)揯¼ęčĮ©║├«a(ch©Żn)ŠĆĄ½╔ą╬┤═Č╚ļ╩╣ė├«a(ch©Żn)─▄į┌13.5╚f(w©żn)ćŹū¾ėęĪŻČ°ÖC(j©®)śŗ(g©░u)ŅA(y©┤)£y(c©©)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)’@╩ŠŻ¼2022─Ļ╚½Ū“│Ó╠\╠Ū┤╝┐éąĶŪ¾×ķ17.3╚f(w©żn)揯╗ĄĮ2025─ĻŻ¼╚½Ū“│Ó╠\╠Ū┤╝Ą─╩ął÷(ch©Żng)ąĶŪ¾┴┐▓┼ĮėĮ³30╚f(w©żn)ćŹĪŻ

š²ę“╚ń┤╦Ż¼│Ó╠\╠Ū┤╝ŽÓĻP(gu©Īn)╔·«a(ch©Żn)Ų¾śI(y©©)ęčĮø(j©®ng)ķ_(k©Īi)╩╝Ėą╩▄ĄĮ║«ÜŌĪŻąąśI(y©©)²łŅ^╚²į¬╔·╬’žö(c©ói)ł¾(b©żo)’@╩ŠŻ¼2022─Ļ╣½╦ŠīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ĀI(y©¬ng)╩š6.7ā|į¬Ż¼═¼▒╚Ž┬╗¼59.7%Ż¼ā¶└¹ØÖ(r©┤n)1.6ā|į¬Ż¼═¼▒╚Ž┬╗¼69.4%Ż╗▒Ż²gīÜžö(c©ói)ł¾(b©żo)ę▓’@╩ŠŻ¼2022─ĻīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ĀI(y©¬ng)╩š27.13ā|į¬Ż¼═¼▒╚Ž┬╗¼1.89%Ż¼ā¶└¹ØÖ(r©┤n)1.33ā|į¬Ż¼═¼▒╚Ž┬╗¼33.94%ĪŻ

ŠC║ŽüĒ(l©ói)┐┤Ż¼╠ņ╚╗┤·╠Ū╗“įS▓┼╩Ū░ó╦╣░═╠╬ŻÖC(j©®)ųąūŅ┤¾Ą─┌A╝ęĪŻ

╩┬īŹ(sh©¬)╔ŽŻ¼╠ņ╚╗┤·╠Ū▒╚╚╦╣ż┤·╠ŪÜv╩ĘĖ³ėŲŠ├ĪŻįńį┌Äū░┘─ĻŪ░Ż¼─Ž├└ų▐Ą─░═└Ł╣ńĪó░═╬„Šė├±Š═ķ_(k©Īi)╩╝╩│ė├╠Šš╠ŪĪŻ─┐Ū░Ż¼╠Šš╠ŪęčĮø(j©®ng)╩Ū╚½Ū“╩ął÷(ch©Żng)Ę▌Ņ~ūŅ┤¾Ą─╠ņ╚╗┤·╠ŪŻ¼ėąĪ░╩└ĮńĄ┌╚²╠Ūį┤Ī▒Ą─├└ūu(y©┤)ĪŻČ°┴_Øh╣¹╠Ū▒╚╠Šš╠ŪĖ³Š▀ĮĪ┐Ąār(ji©ż)ųĄŻ¼╩Ū─┐Ū░╬©ę╗╩│╦Ä═¼į┤Ą─╠ņ╚╗┤·╠ŪĪŻ

Ė∙ō■(j©┤)ėó├¶╠ž?c©ói)?sh©┤)ō■(j©┤)Ż¼2010-2020─ĻķgŻ¼╚½Ū“╠ņ╚╗┤·╠Ūį┌╠µ╠Ū«a(ch©Żn)ŲĘĄ─æ¬(y©®ng)ė├š╝▒╚ė╔8.16%čĖ╦┘į÷ķL(zh©Żng)ų┴29.41%Ż¼╩ął÷(ch©Żng)Ę▌Ņ~š²į┌ĘĆ(w©¦n)▓Į╠ß╔²ĪŻ

Ą├ęµė┌┘ÉĄ└Ą─╗¤ßŻ¼ŽÓĻP(gu©Īn)Ų¾śI(y©©)Į³─ĻüĒ(l©ói)ę▓┘ŹĄ├▒PØM└ÅØMĪŻ╚Rę╔·╬’─Ļł¾(b©żo)’@╩ŠŻ¼2022─Ļ╣½╦Š╠ņ╚╗┤·╠ŪśI(y©©)äš(w©┤)īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ĀI(y©¬ng)╩š8.89ā|į¬Ż¼═¼▒╚į÷ķL(zh©Żng)40.36%Ż╗│┐╣Ō╔·╬’─Ļł¾(b©żo)’@╩ŠŻ¼2022─Ļ╣½╦Š╠Šš╠Ū╩š╚ļ2.06ā|į¬Ż¼═¼▒╚į÷ķL(zh©Żng)11.35%Ż¼2021─ĻĄ─į÷╦┘Ė³╩ŪĖ▀▀_(d©ó)181%ĪŻ

īæį┌ūŅ║¾

╠╬Č╩Ū╚╦ŅÉ║▄ļyĮõĄ¶Ą─ę╗ĘNūĘŪ¾Ż¼Ą½▀^(gu©░)┴┐öz╚ļ╠ŪĘųī”(du©¼)╚╦¾wėą║”¤o(w©▓)ęµĪŻĮ³─ĻüĒ(l©ói)Ż¼ļSų°Ž¹┘M(f©©i)š▀ĮĪ┐ĄęŌūR(sh©¬)Ą─ėX(ju©”)ąčŻ¼╝ė╔Žć°(gu©«)╝ęī”(du©¼)Šė├±Ą─╚š│Ż’ŗ╩│╔·╗Ņ┴Ģ(x©¬)æT╚šęµųžęĢŻ¼£p╠ŪĪó┐ž╠ŪęčĮø(j©®ng)Å─ą┬Ą─Ž¹┘M(f©©i)┌ģä▌(sh©¼)╔Ž╔²│╔┴╦š■▓▀Ž▐ųŲŻ¼ė╔┤╦Ħäė(d©░ng)┴╦┤·╠Ū╩ął÷(ch©Żng)Ą─ß╚ŲĪŻ

ķL(zh©Żng)▀h(yu©Żn)üĒ(l©ói)┐┤Ż¼╝µŠ▀Ī░░▓╚½Ī▒║═Ī░¤o(w©▓)╠ŪĪ▒ļpųžā×(y©Łu)ä▌(sh©¼)Ą─╠ņ╚╗┤·╠Ū╚Ī┤·┐╔─▄įņ│╔ĮĪ┐Ąļ[╗╝Ą─╚╦╣ż║Ž│╔┤·╠Ūų╗╩ŪĢr(sh©¬)ķgå¢(w©©n)Ņ}ĪŻ╚ń╣¹░ó╦╣░═╠Ą─ų┬░®ąį▒╗╔w╣ūČ©šōŻ¼’@╚╗īó×ķ▀@ę╗▀M(j©¼n)│╠░┤Ž┬╝ė╦┘µIĪŻ

ģó┐╝┘Y┴ŽŻ║

ĪČ╚╦╣ż┤·╠ŪĪ░Ą°Ą╣Ī▒Ż¼╠ņ╚╗┤·╠ŪĪ░│į’¢Ī▒ĪĘŻ¼┐┤Ņ^ŚlŠW(w©Żng)

ĪČ╩┬ĻP(gu©Īn)Ī░░ó╦╣░═╠Ī▒ ČÓ╝ę╔Ž╩ą╣½╦ŠŠo╝▒╗žæ¬(y©®ng)┴╦ŻĪĪĘŻ¼ūC╚»Ģr(sh©¬)ł¾(b©żo)

ĪČć°(gu©«)ļH’ŗ┴Žģf(xi©”)Ģ■(hu©¼)Ż║░ó╦╣░═╠ų┬░®ĮY(ji©”)šōėąš`ī¦(d©Żo)Ż¼Ė³╚½├µīÅ▓ķ╔ąį┌▀M(j©¼n)ąąĪĘŻ¼ą┬Š®ł¾(b©żo)

░l(f©Ī)▒Ēįu(p©¬ng)šō

ĄŪõø | ūóāį(c©©)

VIPīŻŽĒŅlĄ└¤ß╬─═Ų╦]Ż║