國貨下一步

來源/巨潮WAVE

作者/老魚兒

打起了“國貨”情感牌的花西子,并沒有得到消費者的尊重。不靠“賣慘”的蜂花、郁美凈、活力28們,反而被捧成了掌上明珠。

再聯想到此前鴻星爾克、國產新能源汽車、華為科技產品們大量的成功案例,可以說,中國制造、中國品牌的商品,正在經歷一個歷史上從未有過的蝶變期、轉軌期——人們開始從被動接受渠道和廣告推銷給自己的國貨,轉向主動去篩選和判斷國貨的產品力和品牌價值。

不同于過去幾十年情況的變化的原因,是中國企業、中國國貨在過去幾十年間不斷擴展自己的能力半徑,也是人們逐漸對越發成熟的國貨產生認可、刮目相看的過程。

從只能做進口產品的備胎,到對進口產品進行平替,再到拉開對進口產品全面替代的大幕,中國的國產品牌已經成為中國市場上的消費主流,國貨也已成為中國人購物車里的主力軍。

阿里研究院發布《2020中國消費品牌發展報告》顯示,中國人購物車里的商品超八成是國貨。在這樣的時代洪流中,有很多的國貨消費品牌乘風而起,在龐大的中國市場中占據了屬于自己的一席之地。

而這,似乎也僅僅是個開始。

01

從備胎到平替

改革開放之后,成為國貨品牌發展的黃金時期。

晚清和民國時期,由于生產力的不足、民族資本主義的依附性問題、國際大資本與中國市場之間深刻矛盾的關系等等因素,都導致了中國長期處于生產生活物資嚴重匱乏的狀態,那時候國貨有限,洗臉盆被叫做洋盆,火柴被叫做洋火,布匹叫洋布。

物質匱乏的時期,商品大量依賴進口。另外一方面,為了打開中國市場的大門,并遏制中國本土工商業的發展,國際大資本也愿意以低價傾銷的方式對中國進行“投入”。很長時間以來,中國國貨的發展都存在嚴重的先天不足的情況。

改革開放給了國貨發展以前所未有的空間。一方面,國內新增的大量需求刺激著工業生產企業的數量呈幾何倍數增加。另一方面,彼時正處于經濟全球化初期階段,國外也有大量的產業轉移需求。而我國由于人口、地理等優勢,成為其主要承接地之一。

于是,改革開放之后國貨品牌發展進入了黃金時期,31個大類、179個中類和609個小類的制造行業覆蓋,讓中國擁有世界上最為齊備的產業鏈體系,這是國貨崛起最根本的制造業基礎。

以此為基礎,國貨不僅能夠滿足國內需求,還可以向國際上不斷輸出。根據國務院新聞辦公室信息顯示,中國貨物貿易在1990年以前多數年份都是逆差。1990年以后,隨著大規模承接國際產業轉移,工業制成品競爭力增強,出口增長速度超過進口,中國的貨物貿易由總體逆差轉變為總體順差。

到2022年,中國大陸貨物貿易順差8776.03億美元,達到歷史新高。

制造業的基礎滿足之后,國貨的品牌意識也開始覺醒。各行各業都開始有了國貨品牌的身影,在品牌建設、市場競爭的雙重必要性的推動下,國貨的質量問題受到了更大程度的重視。

在國貨不斷自我進步的同時,外資品牌也并沒有徹底失去其生存的土壤,而是換了一種方式滲透到吃、穿、住、行各個領域,占據了相當多細分行業的高端市場,對國貨形成了某種“品味壓制”。

而這個時期的國貨,一般有兩種品牌策略。

第一是洋化。即靠著品牌名、廣告元素等內容的暗示,將產品塑造成國外品牌的形象,至少是試圖給人以國外品質的印象。比如在服裝行業,我們可以輕易說出一串類似這樣的名字:班尼路、佐丹奴、真維斯、美特斯邦威、拉夏貝爾等等。

第二是中化。就像李寧把“中國”二字寫得大大的,印在胸口最顯眼的位置。

李寧是“國潮”路線的先行者

類似的還有小米,雷軍當年大談自己的夢想之路,就是要“把小米辦成中國的國民企業,讓每個中國人都感到驕傲、讓全球的消費者都受益的企業。”

兩種策略在一定時期內,都有過大量成功的案例。但隨著中國制造的進一步換擋升級,國貨的調性再次改變了。

02

國貨已經成為首選

“首選國貨”已經成了新經濟形勢下的常態。

國貨當自強曾是國人對民資工商業的期待。如今,隨著制造工藝的日趨升級完善、產業鏈配套的不斷成熟,國貨的崛起已經進入到加速期。

國貨的崛起進入加速期,其中推動因素有很多:

1、我國經濟實力的不斷增強,人均GDP已突破1萬美元;

2、近些年,隨著綜合國力的提升,消費者的民族自信與文化自豪感不斷提升;

3、消費能力強的群體日趨下沉,消費者對進口商品的文化認可度已經降低。

在這種綜合因素和動力的驅使下,國人的消費觀念也處于從追捧進口產品,逐漸轉向關注和信賴國貨品牌。在這樣一個騰籠換鳥的過程中,許多國貨已不再甘心于平替的角色。“首選國貨”已經成了新經濟形勢下的常態。

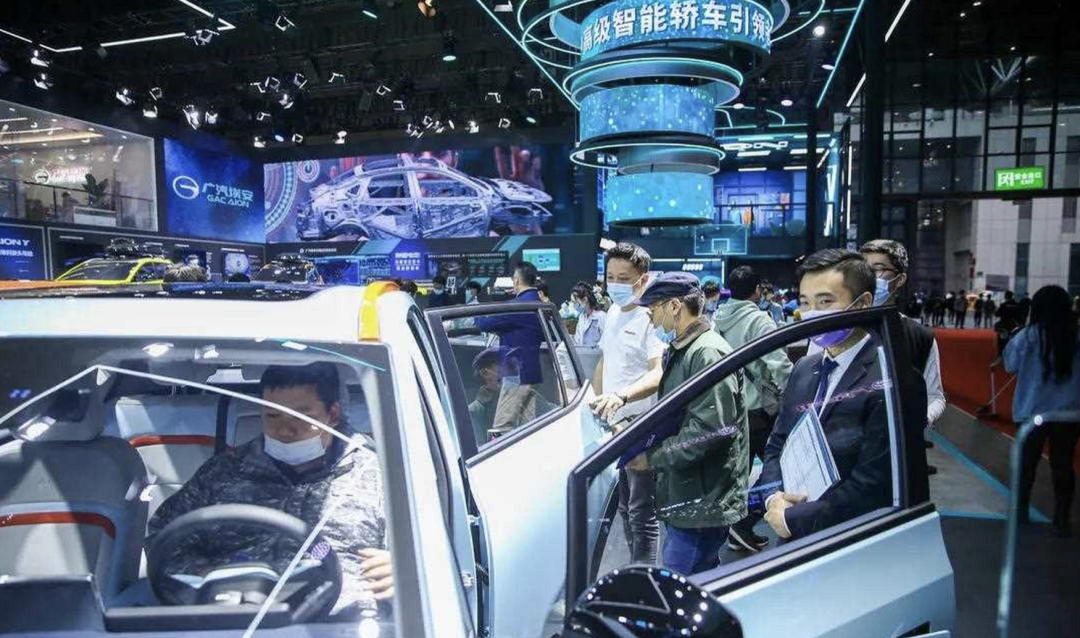

新能源汽車是“首選國貨”的代表領域

比如在20世紀末期,我國彩電市場被日韓系品牌如索尼、夏普、松下、三星、LG等壟斷。

但如今,洛圖科技(RUNTO)發布數據顯示,2023年上半年,中國電視市場品牌整機出貨量達到1711.5萬臺。其中,中國電視市場前7大傳統主力品牌(小米、海信、TCL、創維、長虹、海爾、康佳),市場出貨量份額達到了驚人的92.0%。以索尼、三星、飛利浦以及夏普為代表的外資品牌市場份額已不足10%。

2023年9月,據人民日報海外版報道,中國現在有100多種消費品產量位居世界第一,這個壯舉僅靠出口消費是不可能完成的。可以說,如今消費者對國貨的愛護已經達到了歷史頂峰值,但這種愛護絕非簡單的道德綁架而來,而是基于一個最樸素的商業原則,那就是:物有所值。

打國貨苦情牌已經越來越不吃香,花西子的“遭遇”并非個例。

1998年,娃哈哈推出非常可樂,號稱“在飲料界主動扛起了向國際大品牌挑戰的民族工業大旗”,要與可口可樂、百事可樂爭一爭長短。雖然初期時掀起了一些浪花,但是很快就退出了市場。當年“中國人自己的可樂”的宣傳語,并沒有起到太大幫助。

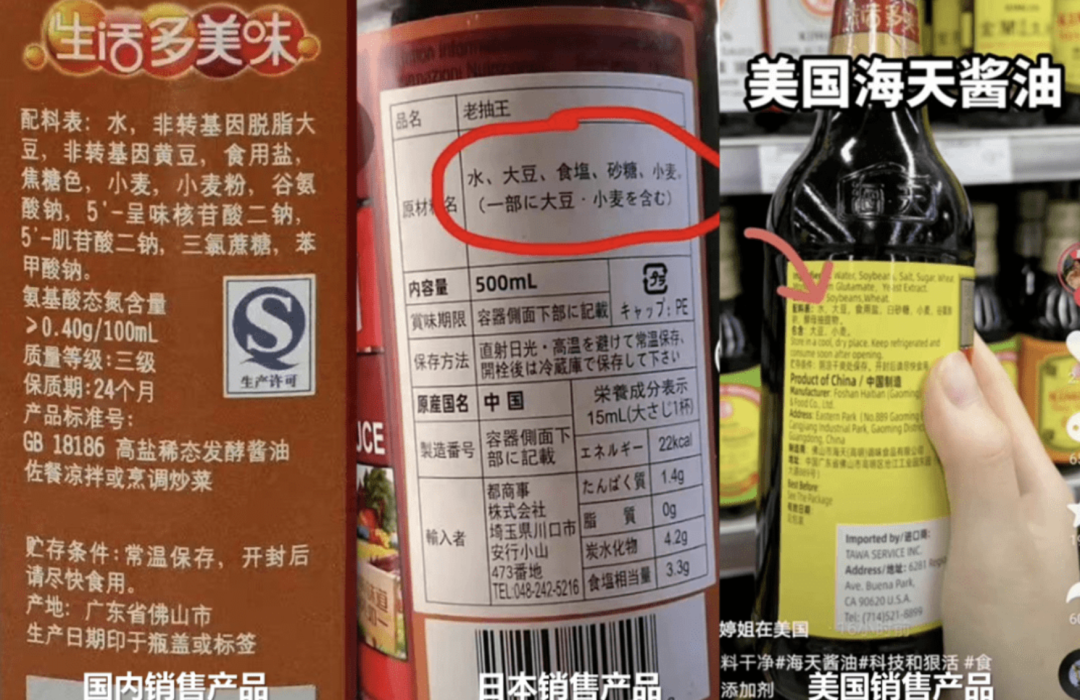

2022年,海天味業遭遇了食品添加劑“雙標”風波。海天味業發表聲明稱,網絡上有人“用雙標挑起消費者和中國品牌企業的矛盾對立,不僅打擊了中國老百姓的消費信心,更會影響中國造的世界聲譽。”

這種自覺把自己當成“民族代表”的發言,并沒有得到多少消費者的認可。網友調侃:“你不能掙錢的時候不給中國制造分,出事了都讓中國制造去扛啊”

海天醬油“雙標事件”引起消費者反感

“感情牌”的失靈,與消費者結構的年輕化密切相關:

2022年,新華網聯合得物App發布的《國潮品牌年輕消費洞察報告》顯示,在全行業國潮品牌消費中,“90后”“00后”貢獻了74%,成為國貨消費的絕對主力;《2021百度國潮驕傲大數據》顯示,90后、00后對“國潮”關注度最高,占比達到74.4%。

作為伴隨著信息爆炸和國力崛起而成長起來的一代人,他們喜愛國貨,但只講情懷不講價值的宣傳思路對他們來說是無效的。

03

國貨的未來講什么?

國貨還是要少講“國”,多講“貨”。

“國”可以賦予產品一個標簽吸引一定的注意力,但是“貨”本身才是可持續性商業的基礎。

那對于未來的“貨”,企業應該講些什么內容呢?

首先,結合目前高端制造對于國家經濟的重要性,要多講高端制造。

高端制造業是一個以高科技為支撐的產業領域,在經濟發展中扮演著重要的角色。中國已經具備了在高端制造領域不斷進行國產替代的能力。在之前《中國制造卷向高端局》一文中,我們曾經明確,中國在新能源汽車、高鐵、大飛機、大型郵輪等領域都已經處于世界領先水平,并且仍然在進行越來越多的高端替代。

大飛機和航空發動機是高端替代的代表

2020年,華為作為一個中國企業先后遭到兩次制裁,主要在芯片領域對華為進行意圖明顯的限制。但到了2023年,在技術實力不斷提升的背景下,情況已經發生了明顯改觀。

燃油車時代,國貨汽車幾乎就沒有高于20萬的中高端車型。而隨著新能源汽車的提早布局,國貨汽車實現了技術上的領先,不僅20萬以上汽車車型頻出,甚至已經開始試水百萬以上的新能源豪車,向之前國貨不敢想象的價格空間進行沖擊。

其次,要多講極致的性價比。

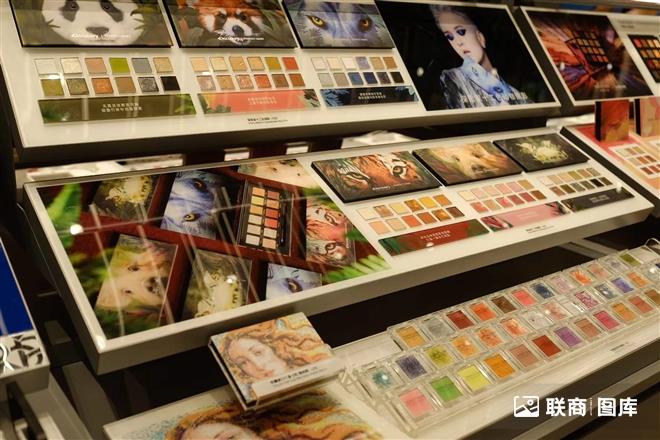

花西子品牌潰敗的重要原因在于失去性價比

高端講科技含量,中低端講性價比。花西子失敗的原因并非完全是李佳琦的禍從口出,而是最終被網友發現,花西子作為國貨價格相對昂貴,并且處理不得當,相當于拋棄了客戶最看重的性價比,也把自己放在了一個原本不應該的位置。

而蜂花等國貨的成功,表面上看是一次精準拿捏時機的商戰勝利,其實背后仍然是消費者對國貨產品的清晰認知和基礎判斷決定的。

目前國貨已經成為消費者選購商品時候的首選。循序漸進,未來國貨也必將面臨對進口產品的全面替代,尤其是在那些現在看起來似乎“完全不可能”的高端市場。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: