大廠辭職干餐飲,只能當(dāng)個(gè)“接盤俠”?

來源/餐飲老板內(nèi)參

撰文/蔡大柒

裁員潮來襲,大廠員工涌入餐飲圈

互聯(lián)網(wǎng)大廠的裁員潮,來得快且洶涌。

據(jù)騰訊2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,旗下共有員工106221人,相比去年同期少了近1萬人,裁員比例接近了10%。

在5月底,網(wǎng)上傳出消息,阿里云將裁員7%,隨后稱只是正常的組織崗位和人員優(yōu)化。B站、愛奇藝等互聯(lián)網(wǎng)大廠也都有裁員消息傳出,一時(shí)間人心惶惶。

餐飲業(yè),作為一個(gè)“溫暖的避風(fēng)港”,正接收各行各業(yè)的失業(yè)者們,也包括大廠員工,他們有的是人員優(yōu)化,被迫辭職,有的則因?yàn)閰拹毫朔敝氐墓ぷ鳎鲃?dòng)跳脫。

像Juliet和大廠朋友小貓,因?yàn)樾∝埨瞎膹N藝不錯(cuò),加上有一個(gè)入住大廠員工食堂的機(jī)會(huì),就從大廠忙碌的生活中脫身,在大廠食堂的一個(gè)檔口開啟了餐飲之路,主打湘式小炒和米粉。

經(jīng)歷了大廠年輕白領(lǐng)人群長達(dá)一年的驗(yàn)證后,Juliet和小貓決定合伙開家社餐堂食店。

店開在恒通國際創(chuàng)新園,名叫星哥廚房,主打牛肉粉、小炒黃牛肉和擂椒拌飯,園區(qū)內(nèi)多是廣告公司、影視公司,白領(lǐng)居多,人群和之前的食堂店匹配度很高。

因?yàn)橛惺程玫甑摹斑\(yùn)營試驗(yàn)期”,新店只用了2個(gè)月就開出來了,開業(yè)3個(gè)月,一切都很順暢,小店運(yùn)營得還不錯(cuò)。

快餐小吃外,大廠員工的餐飲創(chuàng)業(yè)方向多集中在烘焙、咖啡與酒飲這幾類。

老張?jiān)臼腔燠E大廠的產(chǎn)品經(jīng)理,30歲回鄉(xiāng)后開了家主打小而美的精釀酒館;從大廠辭職的95后女生Sunny,回東莞開了家牛角漢堡店;某大廠的游戲音頻設(shè)計(jì)師,在廣州邊學(xué)烘焙邊裝修面包店……

他們的餐飲之路,看似文藝、美好,但成千上萬的考驗(yàn)即將開啟,殘酷的餐飲拼殺將打破這文藝的泡沫。

成了“接盤俠”,發(fā)現(xiàn)餐飲真不好干!

從大背景來看,中國餐飲進(jìn)入了一個(gè)新周期,特別是2022年底至今,這幾個(gè)月,餐飲行業(yè)經(jīng)歷了很長的過山車,起起伏伏,來來回回,內(nèi)卷極其嚴(yán)重。

不少頭部品牌放出了9.9元的低價(jià)策略,對(duì)很多餐飲小店來說,是更致命的打擊。

這種狀況大大降低了餐飲創(chuàng)業(yè)的容錯(cuò)率,一招不慎,全盤皆輸。大廠豐富的工作經(jīng)驗(yàn),可能在餐飲行業(yè)的判斷上幫不上忙。

餐飲老板內(nèi)參創(chuàng)始人秦朝曾開玩笑地提到,“很多大廠離職青年、新中產(chǎn)扮演了餐飲接盤俠角色!

很有可能他們多年的積蓄會(huì)梭哈到餐飲業(yè)交學(xué)費(fèi)。因?yàn)榇蠹叶颊J(rèn)為餐飲行業(yè)門檻低,殊不知推開門才發(fā)現(xiàn)還有一個(gè)長長的梯子要爬。”

Juliet開店過程中,也遇到過判斷失誤,從大廠食堂換到園區(qū)小店,有著非常明顯的流量缺失。

“選擇開在創(chuàng)意園區(qū),是因?yàn)榘最I(lǐng)比較多,工作餐需求比較大,但和我們?cè)O(shè)想不太一樣的是晚餐需求少了很多,大家沒有在園區(qū)內(nèi)吃晚餐的習(xí)慣,這是選址比較錯(cuò)誤的判斷。

當(dāng)時(shí)在大廠的食堂,大家一天有四餐都在食堂解決,早餐、午餐、下午茶和晚餐。”

現(xiàn)在Juliet正和團(tuán)隊(duì)也極力彌補(bǔ)選址上的坑,例如通過大眾點(diǎn)評(píng)上設(shè)置下午1點(diǎn)到晚餐時(shí)段的折扣活動(dòng),吸引消費(fèi)者到店,或者在晚餐時(shí)增加一些團(tuán)餐業(yè)務(wù),給周圍的大公司去做加班配餐。

采訪過程中,內(nèi)參君發(fā)現(xiàn)大廠員工轉(zhuǎn)戰(zhàn)餐飲踩過的坑,大都很相似。

有合伙制度不明朗,在公司發(fā)展不錯(cuò)時(shí),大家積極出謀劃策,喜笑顏開,一遇到困難時(shí),就想著退股抽身,上文提到的老張就因?yàn)楹匣锶酥g小意見的分歧,量變引發(fā)質(zhì)變,差點(diǎn)不歡而散。

有被人利用信息差,在采購過程中被人坑錢的;也有選址上的坑,一看人流量挺大,一狠心交上了高房租,最后卻發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客群不匹配,撐不下去了,只能慘敗收?qǐng)觥?/p>

有大廠員工轉(zhuǎn)行開螺獅粉店,真切地寫了初次涉足餐飲,4個(gè)月關(guān)門的經(jīng)驗(yàn):

例如選住戶樓下的商鋪,特別是老居民樓,一定要看房產(chǎn)證,因?yàn)橛行┻`規(guī)搭建的商鋪時(shí)辦不了食品證的,還要去工商局咨詢能否辦營業(yè)執(zhí)照,去城管部門咨詢裝修受不受限。

例如門頭裝修要去城管備案,以免后續(xù)門頭審核不過,影響施工與營運(yùn)。

這些看似很小的環(huán)節(jié)實(shí)則滿是大坑,小失誤積累起來,真有可能成了餐飲接盤俠。

別想著賺1個(gè)億,

先把一家店開起來!

當(dāng)大廠員工涌現(xiàn)餐飲圈,帶來了新的思維與活力,他們善于營銷,在社交平臺(tái)上記錄自己開店的點(diǎn)滴,更善于項(xiàng)目管理和資源整合。

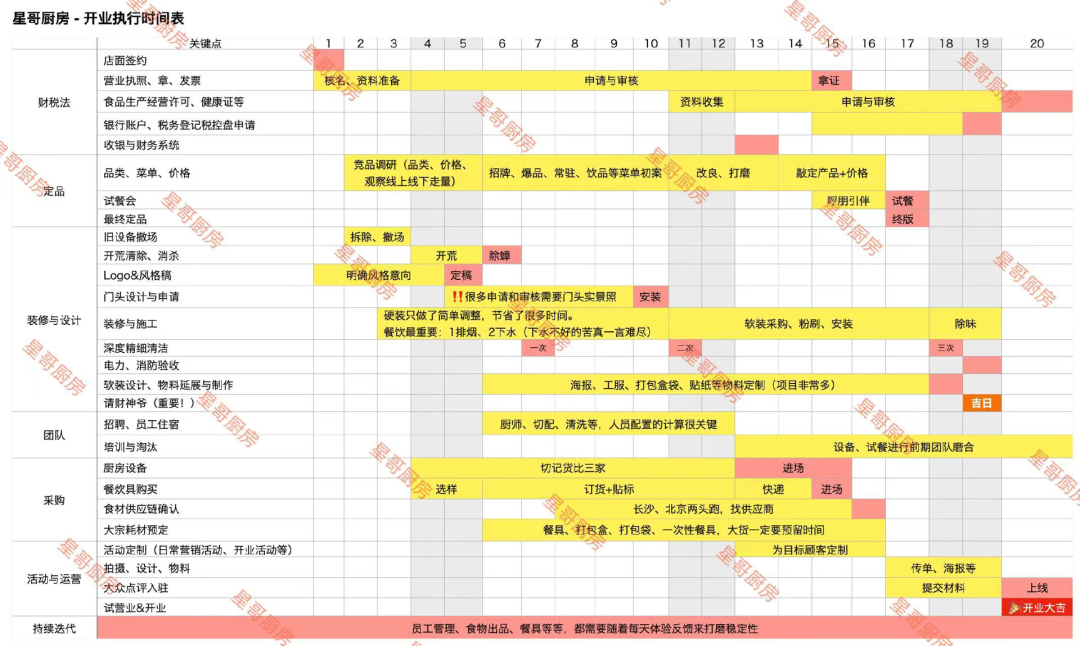

Juliet和小貓的星哥廚房,只用了20天就把店開了出來。一張?jiān)敱M的開業(yè)執(zhí)行表,列明了財(cái)稅法、定品再到團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營、迭代等各個(gè)方面的具體事項(xiàng)。

Juliet提到,“我們?cè)诖髲S里有個(gè)很強(qiáng)的技能,就是項(xiàng)目管理能力,能夠讓我們做事情的時(shí)候特別高效。

比如開一家店,前中后期有哪些細(xì)節(jié)、流程和階段,要用到什么樣子的人和資源,做什么樣的判斷,我們都能夠快速地找到關(guān)鍵點(diǎn),把合適的人安排到合適的地方去。”

曾在廣告公司擔(dān)任過客戶經(jīng)理的Juliet,也有著較強(qiáng)的溝通能力,特別是面對(duì)前廳后廚更多元的員工發(fā)揮了重要的作用,

“溝通也是項(xiàng)目管理中特別大的技能,一個(gè)項(xiàng)目,上下游有那么多的人,那么多供應(yīng)商和客戶,溝通能力本就是你應(yīng)該具備的。

門店里有四五十歲的洗消大姐,后廚切配20多歲的小伙子,大家理解能力不一樣,教育背景不同,但只要指令清楚,把每一個(gè)人的分工和角色安排清楚,指令下達(dá)清楚,溝通還是比較順暢的,門店就能快速運(yùn)轉(zhuǎn)起來。”

即便換了賽道,一些在大廠積累的工作技能還是能發(fā)揮很大的作用。

但餐飲創(chuàng)業(yè)并非一時(shí)的,Juliet提醒到還是要有足夠的心理準(zhǔn)備,一方面是收入的大幅下降,另一方面體力的付出也很大。

要不要出來創(chuàng)業(yè),她給出的一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)就是有沒有拿得出手、非常有信心的產(chǎn)品。

“不管在互聯(lián)網(wǎng),還是做餐飲,有一點(diǎn)是永遠(yuǎn)不變的,對(duì)消費(fèi)者來說,產(chǎn)品永遠(yuǎn)是第一位的。東西不好吃,營銷再新奇,裝修再有新鮮感,還是沒有辦法長久持續(xù)下去。”

合眾合創(chuàng)始人姚哲也在采訪中提到,“不要想著一下子能干多大,賺個(gè)幾個(gè)億,拿拿融資啥的,先把一個(gè)店開好了,或者選擇一個(gè)餐飲品牌,當(dāng)別人的副手,利用自己的優(yōu)勢(shì),來推動(dòng)品牌的數(shù)字化進(jìn)程,也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

有些從大廠出來的,原本收入就很高,為了快速賺錢,就不太會(huì)腳踏實(shí)地地做事。”

從大廠員工轉(zhuǎn)型餐飲運(yùn)營者,是一個(gè)從零學(xué)習(xí)的過程,要踏實(shí)、務(wù)實(shí),更為重要的要堅(jiān)持長期主義,而非抱著試水的目的,不行了就再換個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

一個(gè)離職后回老家開了家小日料店的前大廠人,在總結(jié)跌跌撞撞的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷時(shí)寫道,“或許這不是個(gè)做大事的好時(shí)代,難翻身,難發(fā)大財(cái)。但是如果做人足夠真誠,做事用心、勤奮,這也并不是做成小事的壞時(shí)代。”

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)

VIP專享頻道熱文推薦: