阿里&騰訊:一天凈賺5億,還焦慮什么?

來源/好看商業

作者/周一圍

彈指一揮間。今天騰訊已經25周歲,阿里24周歲了。雖然已近中年,阿里、騰訊依然保持著創立之初的鮮明個性,一個大膽、張揚,一個謹慎、內斂。

11月17日美股盤前,阿里巴巴發布2024財年Q2(對應自然年2023Q3)財報,信息量很大,其中包括集團不再推進阿里云完全分拆,盒馬暫停IPO等。再加上盤前披露馬云家族信托將減持阿里1000萬股股票,當晚阿里在美股可謂翻江倒海,開盤即跌7.81%,最終以跌超9%收盤。

今年以來,阿里巴巴多次向市場“扔炸彈”。

3月底,阿里宣布開啟“1+6+N”的史上最大組織架構調整,拆分后的淘天、阿里云、菜鳥、盒馬等都將迅速獨立融資、上市。阿里集團一號位張勇交棒,分別由阿里老將蔡崇信和吳泳接任集團董事局主席和CEO。

9月10日,阿里突然宣布張勇將卸任阿里云董事長、CEO,與阿里徹底告別。

與劇烈變革中的阿里不同,今天的騰訊看起來一切都“穩”字當頭。11月16日,騰訊發布2023年Q3財報,可以說無波也無瀾。

11月11日,阿里淘天集團和其他電商同行沉浸在雙11購物節的忙碌與喧囂里,騰訊低調度過了自己25周歲的生日。

在大模型風起云涌的當下,阿里不僅率先推出大模型通義千問,近期還宣布要做開放平臺,打造最開放的云。騰訊卻一直強調“不著急”。

只能說,這很阿里,也很騰訊,他們原本就非常不同。

但作為中國互聯網的雙雄,今天他們又有很多相似之處。比如,他們都不差錢,一天凈賺幾個“小目標”;但也都跑不動了,進入增速放緩周期;內部也都有各種各樣的大公司病。

一家企業總會變老,也總有企業正在年輕。生猛如字節跳動和拼多多,今天正在以時速超200碼的節奏狂奔。

據媒體報道,字節跳動上半年營收540億美金;今年營收超過騰訊無意外。拼多多目前在美股的市值1500億美金,與2007億美金的阿里還差大約一個京東的距離。

無論一個人還是一家企業,其最大的對手從來都不是別人,而是自己。

如何讓一個巨型組織保持旺盛的生命力、創新力和創業精神,繼續保持領先,這是阿里、騰訊的掌舵者們當下必須思考的問題。

01

盈利亮眼,增速鬧心

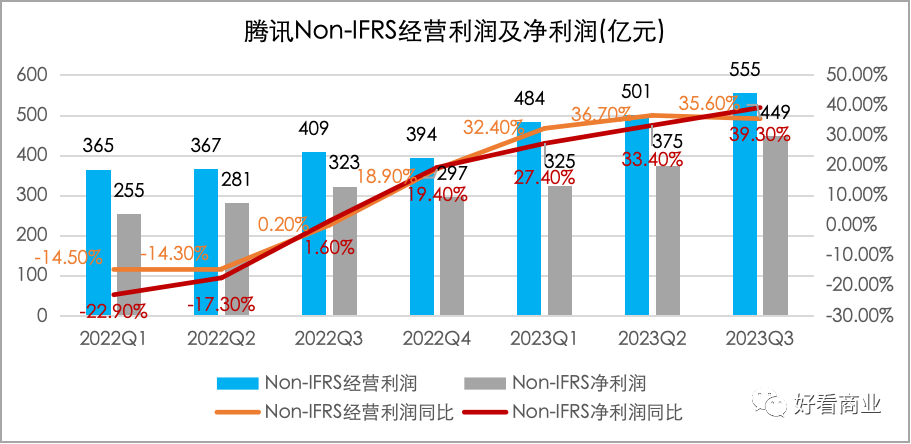

今年Q3,騰訊實現Non-IFRS經營利潤555億元,Non-IFRS凈利潤449億元,分別同比大增35.6%和39.3%,兩項均大超市場預期。

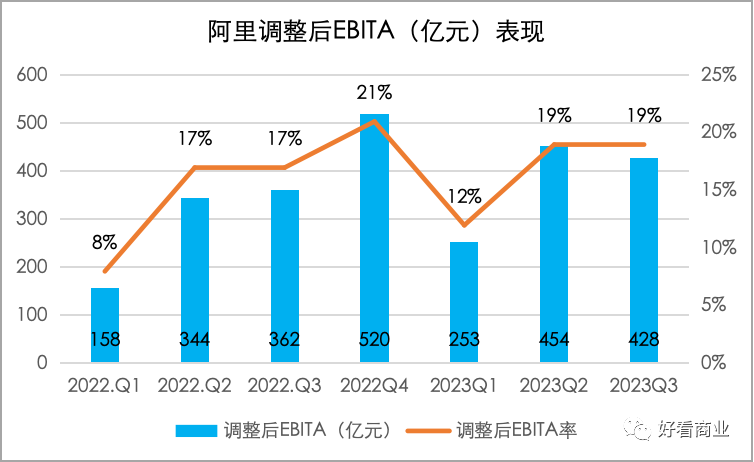

同期,阿里巴巴實現調整后EBITA 428億元,同比大增19%,超市場預期。

數據來源:阿里財報,時間為自然年(下同);好看商業制圖

粗算下來,今年Q3,騰訊、阿里日均分別凈賺4.99億元和4.76億元,接近5個“小目標”。

把時間拉長可以發現,最近兩年兩家公司的利潤表現都很亮眼,且持續高增長,動不動就超市場預期。

利潤是怎么漲出來的?“砍砍砍、裁裁裁和省省省”是主要手段。

2020年以來,互聯網成為監管反壟斷的“震中”,再加上疫情影響,互聯網大廠紛紛收縮戰線,降本增效,謀求“高質量發展”。

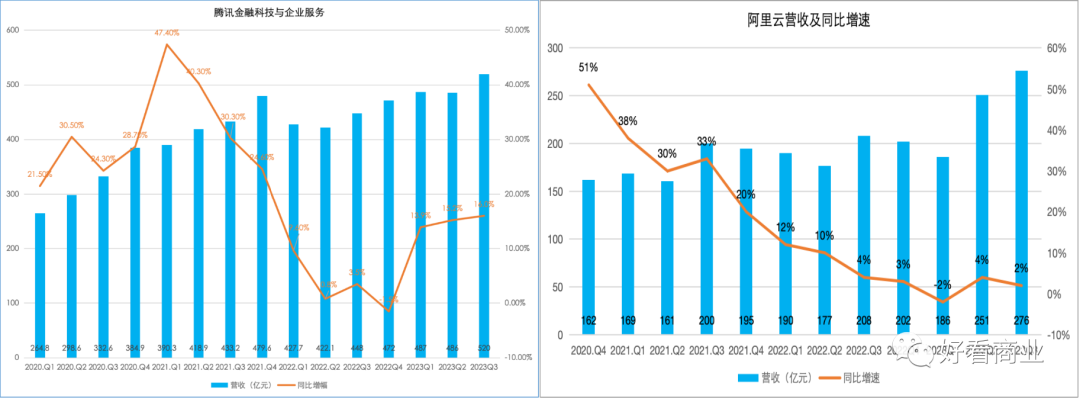

降本增效,簡單說就是少虧錢、少花錢、多賺錢。除了關停并轉那些短期內盈利無望的項目,阿里、騰訊都在舍棄有規模無利潤的雞肋項目。比如阿里云和騰訊云都逐漸退出了利潤率低甚至虧錢賺吆喝的“總包”業務,走向“被集成”。這樣做會犧牲營收規模和增速,但可以保住利潤。

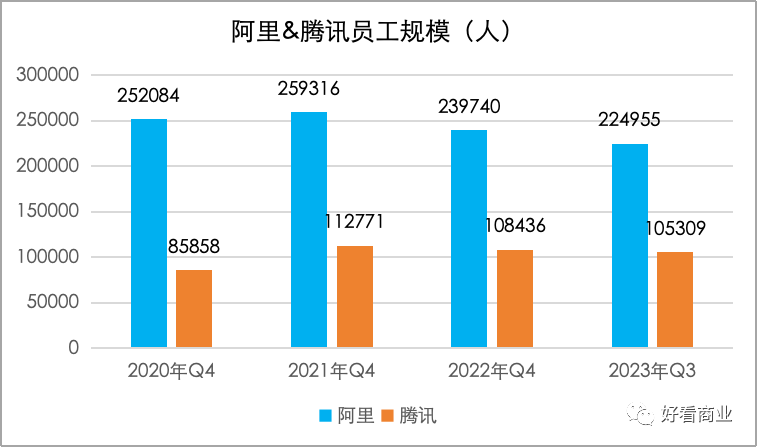

裁員也是阿里、騰訊降本增效的手段之一。截至2023年Q3末,阿里員工規模224955人,較2021年底已經減少了34361人;同期,騰訊減少了7462人。

就優化比例來看,2021年末至今年三季度末,阿里員工減少了13.25%,騰訊減少了6.6%。

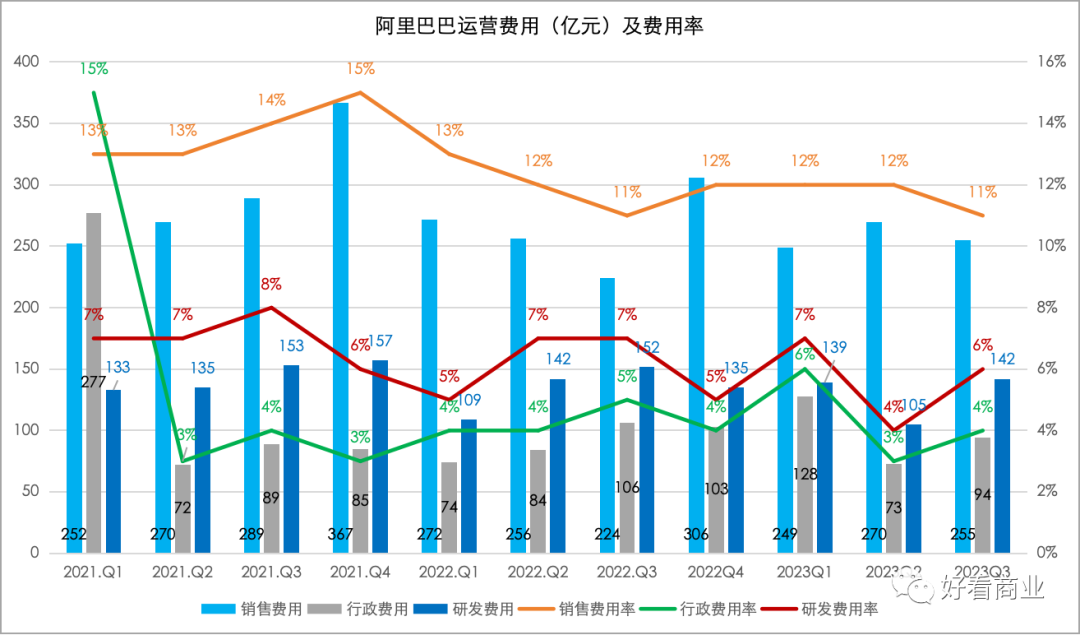

阿里、騰訊也通過“省省省”實現了更多盈利。其中,被省得最多得是銷售/營銷費用。2021年Q4以來,阿里巴巴得銷售費用率從15%的高點幾乎一路下調,2023年Q3的銷售費用率是11%。

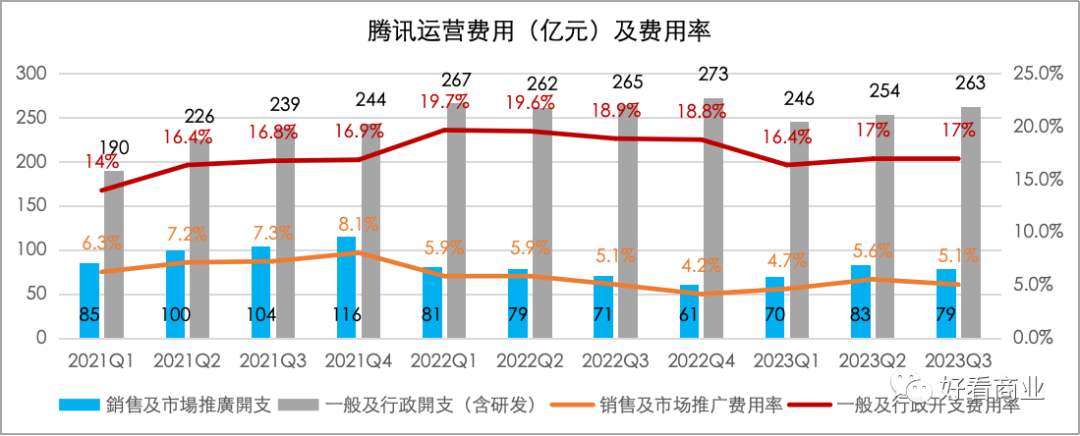

騰訊的銷售費用率在2021年Q4達到近年高點8.1%之后,一直控制在5%左右。

騰訊為了節省費用,還削減了員工福利,比如餐廳不再提供免費餐盒和隨餐水果。

“高質量發展”的B面是,規模不再被放在最重要的位置,增速放緩。

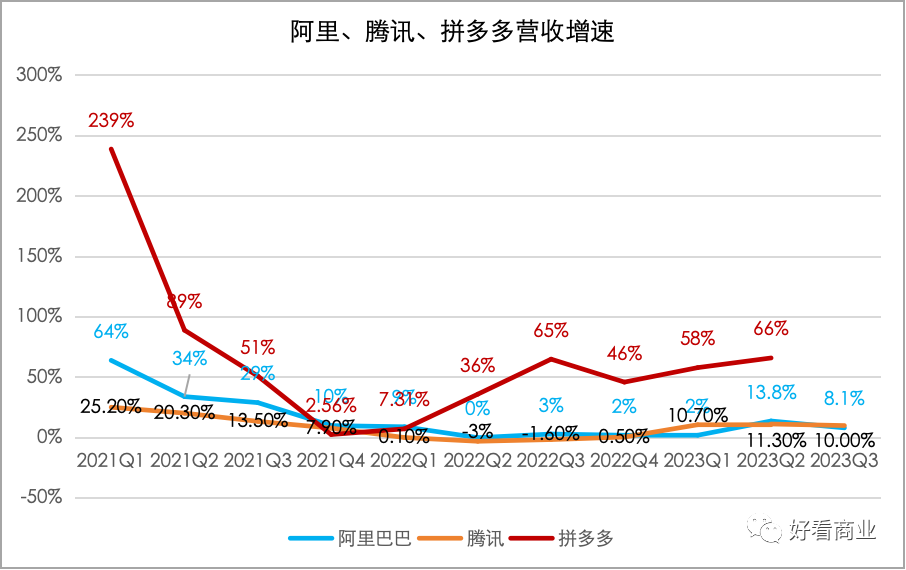

2023年以來,兩家公司的季度營收增速較疫情期間有明顯恢復;Q2和Q3,阿里、騰訊的營收增速已經恢復到10%上下,但單季增長20%+、50%+的情況很難復現了。

尤其是當追趕者仍在高速增長時,互聯網雙雄阿里、騰訊顯著放緩的增速就更加扎心了。

一組可以參考的數據是,今年前兩個季度,新生代巨頭拼多多營收增速分別達到了58%和66%;據報道,字節跳動同期增速分別為34%和40%+。

對于阿里、騰訊來說,增速放緩的態勢短期內似乎很難改變。畢竟,他們的營收支柱增速都在放緩,而最具成長性的業務(阿里的菜鳥、國際業務;騰訊的海外游戲、視頻號)在營收中的占比都還很小。

02

未來關鍵詞:用戶與科技

什么才是阿里、騰訊未來的戰略重點?通過兩家公司管理層近期的發言,一些關鍵詞已經浮出水面。

11月17日財報后的電話會上,阿里巴巴集團新CEO吳泳銘首次全面闡釋了阿里巴巴新發展階段的戰略大圖。用戶為先、AI驅動、技術驅動是吳泳銘強調最多的關鍵詞。

此前的10月12日,吳泳銘上任第三天發布的內部信中,“用戶為先、AI驅動”同樣被著重強調。

吳泳銘提到,我們必須更加堅定轉向用戶視角,多維度滿足用戶需求,用戶需求的優先級高于一切。我們必須在AI時代以再次創業的決心,重塑用戶價值,才可能得到在未來十年繼續服務客戶的機會。

如果把時間拉長,你會發現,吳泳銘強調的戰略重點不是突然才有的想法。過去一年多,從馬云到阿里最核心業務—淘天集團CEO戴珊都在強調用戶價值、科技驅動。

今年6月,馬云在內部會上提出了阿里未來的三個方向:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。5月份,戴珊宣布了淘天集團的三大戰略:“用戶為先,生態繁榮,科技驅動”。

阿里從創立之初就以“讓天下沒有難做的生意”為使命。所以,無論是2004年版的“六脈神劍”價值觀,還是2019年版的“新六脈神劍”價值觀,阿里一直把“客戶”放在最重要的位置,遵從“客戶第一”的原則。

作為連接B端和C端的平臺,阿里的“客戶”既有賣家、合作伙伴,也包括消費者。但過去很長時間里,阿里內部默認賣家才是其第一客戶,因為他們是向阿里付錢的人。

戴珊掌管淘寶天貓后,首先在內部統一了思想:讓第一客戶回歸到最終的買家,也就是消費者,因為只有服務好買家,才能為賣家帶去更多生意機會。

相比阿里的平臺模式,對于ToC的騰訊而言,如何幫用戶解決問題,創造用戶價值是從它創立第一天就必須回答的。

在騰訊25周歲生日之后,騰訊官方公眾號—騰訊文化發布了馬化騰為2023年騰訊年刊《一線》所做的序言。

馬化騰在這篇序言中提到,“騰訊從創辦以來,一直在做互聯網的產品,產品為先、用戶為本,這是寫在騰訊基因里的文化。”

“用戶為本”來自騰訊在2019年(成立21周年紀念日)公布的全新使命與愿景:用戶為本,科技向善。

這是騰訊使命與愿景的第三個版本。此前的14年里,騰訊的使命與愿景一直是:“通過互聯網服務提升人類生活品質”和“最受尊敬的互聯網企業”。

對比來看,騰訊在過去更強調“我要做什么”,現在更突出了用戶之于騰訊的重要性——用戶是騰訊發展的基石和根本。

隨著技術浪潮的演進,AI呼嘯而來,AI技術驅動是大勢所趨,這已經成為全球互聯網大廠的共識。

阿里、騰訊在AI方面也早有布局和投入。

今年9月,全國工商聯發布《2023中國民營企業500強榜單》,其中提到,騰訊、阿里的研發費用總額分別以614.01億元和538.08億元位居第一和第二。

2018-2022年,騰訊5年累計研發投入超過2200億元。阿里在2021-2022年兩年的累計研發投入就超過1100億元。

不過,下一步的關鍵是如何推動AI應用落地和商業化。

03

讓誰上場?

團隊的狀態決定了企業的狀態。阿里、騰訊下一步靠什么樣的團隊繼續前進?

2023年,騰訊發布了新的管理理念:讓狀態最好的人上場。

什么是好的狀態?

“以我的觀察,我們狀態最好的時候就是在投入、專注在產品這件事情上的時候。”馬化騰說。

他提到,產品是騰訊發展的根本——不管ToC,還是ToB,ToS,內核都是價值導向,產品為先。

所以,他希望團隊從上到下每個人都把心思放在產品里,上心、入定、到一線去,專注在產品和業務中,在管理上用debug的精神死磕細節,把產品做深、做透,為用戶、行業和社會持續地創造價值。

吳泳銘上任阿里巴巴集團CEO后,第一封內部信就提到了對阿里人的要求:創業心態,不沉溺過去,不墨守陳規。

對于分拆后的各業務團隊,他的要求是,“能對未來5年以上的趨勢做出判斷,并敢于提前進行戰略投入和產品創新。”

同時,他還要堅決推動團隊的年輕化,且給出了明確的時間表:4年內要讓85后、90后作為主力管理者刷新業務管理團隊;同時,集團要創造讓更多年輕的阿里人成為核心力量的機制和文化環境。

無論是馬化騰的“讓狀態最好的人上場”,還是吳泳銘“4年內提拔85后、90后刷新管理團隊”的說法,既是對團隊的要求,也是在向狀態好的人、年輕的人示好,為他們創造向上的機會。

這是年輕人的奔頭,也承載著一家企業的希望。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: