凈虧75億后,昔日快餐大王吉野家遭遇瓶頸

來源/餐飲老板內參

作者/余從

頭圖/吉野家官方微博

三年閉店近200家 吉野家停住了?

在網友們還為一點點和正新雞排惋惜時,有人發現,吉野家,這個曾經吃了十幾年的快餐品牌,正在身邊慢慢地消失不見。

吉野家控股集團資料顯示,截至2020年7月,吉野家在中國市場(包括港澳臺地區)擁有669家店鋪,其中419家位于北方,250家位于南方。

截止發稿,據第三方公開數據顯示,吉野家在中國的門店數為696家。看似在這三年的時間內,吉野家門店數量凈增了27家,但如果把新開店量這一數字剔除的話,可以看出吉野家在三年時間里,關停了190家門店。

據第三方公開數據顯示,吉野家從2020年開始,新開出的門店數量就呈現出下滑趨勢。

其實,吉野家的頹勢早已顯露。

2020年,吉野家關閉全球150家門店,其業績凈虧損高達75億日元。

到了2022年,吉野家的情況也沒有好轉。負責吉野家南方市場的日本吉野家雖然實現營收863.57萬元,凈虧損就達到了534.94萬元,負債為2281.56萬元。

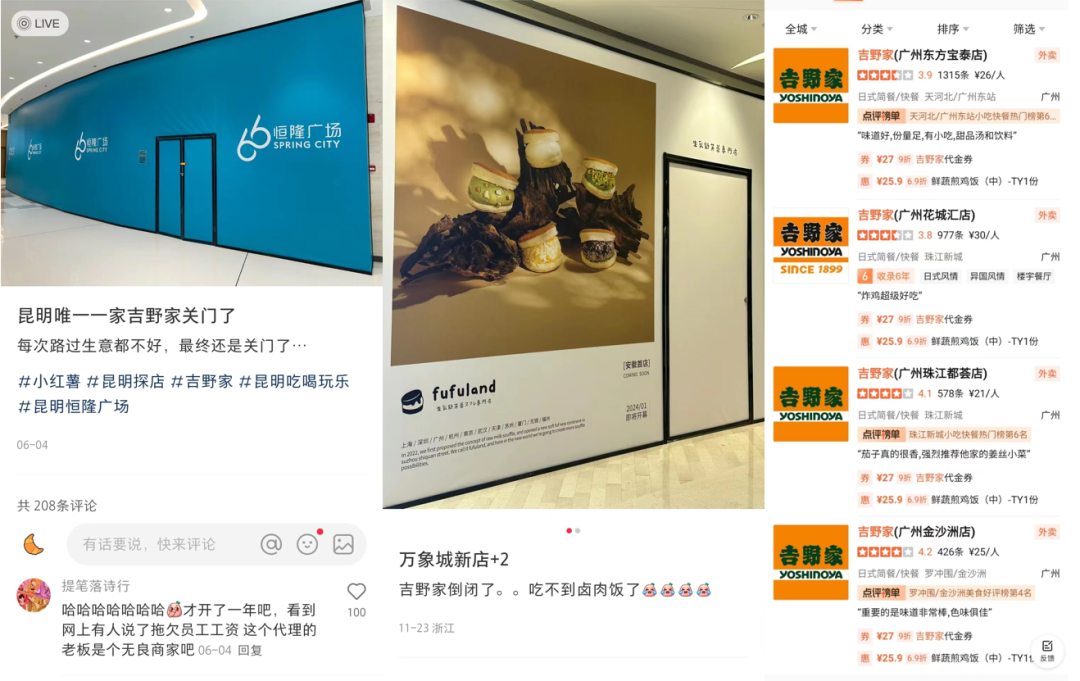

時間回到現在,在大眾點評等生活服務類平臺上搜索,在廣州,吉野家僅有孤零零的4家門店。

而北京作為吉野家品牌布局的重要陣地,現大眾點評顯示在營業門店數為192家,而2020年8月這一數字為256家。也就是說即使在2020年至今的這3年時間內,吉野家在北京一家新店未開的情況下,也閉店/暫停營業了將近70家門店。

小紅書上也有很多網友在曬附近商場里的吉野家終于頂不住壓力退租關門了。

不斷倒下的門店,商場消失的客流,都反應出一個問題——吉野家在消費者心中的“存在感”越來越低了。

吉野家成為一種經濟學的三大要義:便宜、美味、效率

吉野家的走紅離不開時代機遇。

19世紀末,日本普通百姓吃不起牛肉,于是把煮了牛肉和蔬菜的湯汁倒在米飯上,做成便宜可口的“牛丼飯”,它在工人階層中流行起來。

1923年關東大地震后,牛丼飯消費人群擴大,品類飛速發展。震后兩年,東京出現近千家牛丼飯門店。吉野家就是其中一個。

吉野家牛丼飯的成功離不開便宜、美味、效率這三大核心因素,而實現這三大核心因素的,是品牌極致斷舍離的“單品戰略”有關。吉野家控股集團會長安部修仁在《讓顧客都成為回頭客:吉野家的經營之道》一書中寫到:

簡化菜單后,吉野家牛肉飯材料中只剩下牛肉和洋蔥兩種食材,節省制作時間。同時,讓服務員記住每個常客的點餐細分需求(如湯汁多點少點),做到讓顧客進門放錢吃完就走。

就這樣,吉野家實現超高翻臺,曾經每家門店日均顧客數可以達到700-800人。在1965年,吉野家就實現了一間的20平門店達成年銷售額1億日元的目標。

《讓顧客都成為回頭客:吉野家的經營之道》中寫道:單品戰略好像是企業的弱點,但是通過追求深度的方式,吉野家克服了單一品種的局限性……(企業)能夠將全部精力用于牛肉飯的制作。

便宜、美味、效率的吉野家 為什么在中國市場失靈了?

1、人均30元左右,在中國快餐市場中沒有顯著優勢

以便宜、美味、效率為特色的吉野家,進入中國市場后,首先就不便宜了。

吉野家1992年進入中國市場。在21世紀初,人均工資只有800多塊錢的時候,吉野家一份飯賣到6.5元,氣質一下就變了,成為“小資工作餐”。

直到今天,吉野家的人均也是30元左右。這個價格在中國快餐市場中不能算貴,但顯然也不能算便宜。從價格上來說,吉野家相較其他快餐品牌并沒有顯著的優勢。

據網絡公開數據顯示,吉野家有一半的門店都開進了商場,高額的房租拉高了品牌在中國的營運成本,也成為了阻礙其盈利的絆腳石。

2、內部管理混亂、食安點名常客、品牌價值流失

國內擁有600多家門店的吉野家,“竟然不是同一個媽生的”!吉野家在中國被拆出了兩個部分,即日本總部直營和特許經營兩種模式。

一個是日本上市公司吉野家控股,以直營店及合資店的形式,在上海、深圳、福建等南方城市開設并運營,業績包含在日本吉野家海外事業部的收入里 ;

另一個是合興集團,與日本吉野家簽署長期特許協議后,在北方運營,包攬北京、天津、河北、吉林、遼寧、黑龍江、內蒙等地的吉野家 。

在今年的315晚會上,#吉野家吃出蟑螂后檢查發現了43只# 的詞條登上了熱搜榜一。3月13日,吉野家因銷售的飯菜里混入了1只蟑螂,被罰款6.5萬元。沒想到3天后,當執法人員再度檢查時,又發現了43只蟑螂。

這已經不是吉野家第一次被消協點名。早在2021年,吉野家就曾因使用發臭肉末制作食物,使用過期的干癟蔬菜被處罰。

然而,面對這些負面信息,兩個管理公司選擇相互“甩鍋”。吉野家官方微博發文稱:“本次視頻中的吉野家餐廳并不在公司運營范圍內……”

即使在北京,這個占據了吉野家三分之一門店數的城市,北京所有門店都屬于合興集團經營,但依舊經常被消費者吐槽“每個門店都有不同的味道”品控不一。

3、堅定的單品策略,遇上同質化競爭、日式快餐遭遇瓶頸期

成也蕭何敗蕭何,曾經讓吉野家萬分自豪的“大單品”路線,反而限制了在中國的發展。

吉野家“單品戰略”的優勢,即品類深度,體現得并不完全。綜合社交網絡上網友評論及線下餐飲門店營業情況,可以看出,中國消費者對幾家進駐中國市場的日本牛丼飯品牌,以及對國內開出的牛丼飯或者牛肉飯快餐品牌,各有所愛。

中國市場這一品類并沒有出現絕對領導者,并且牛丼飯品類也是比較不溫不火。做出更大的蛋糕,或者擴大自己的份額,都不容易。

另一位同樣來自日本的“牛丼飯”巨頭食其家,在創新上發力。

據稱,食其家在中國市場的門店,基本每個月都會出一款新品。據網易數讀統計,食其家在2022年共推出12樣新菜品和2款新品飲料,反觀吉野家的上新,寥寥無幾。而國內其他快餐品牌,在上新、服務、價格促銷上更是五花八門地“卷”。

長此以往,消費者對不上新的吉野家,態度也由“擠一擠,站著吃也行”變為了“來來回回就是那么幾樣飯,早就膩了。”

吉野家也開始上新,推出小火鍋、熱鹵杯、小甜點等新產品、新模式,但除了小火鍋,其余創新傳播度都不太大。

4、宣傳乏力,幾乎不“營銷”

吉野家一度和麥、肯比肩并不是玩笑話。以平價、美味、效率為特色的“米飯類快餐巨頭”吉野家,曾經被視為西式快餐連鎖東方化的代表作。總結吉野家理論、效仿吉野家模式的不在少數。

雖然都熱衷于在商場中開店,但顯然麥、肯愿意在營銷上下功夫,更活躍在消費者的視線中。反觀吉野家,不搞聯名、不請明星、幾乎不做互聯網造勢,也沒有聯合購物中心/商場在營銷上造勢。

再加上不常更新菜品,吉野家很難給消費者帶來什么新鮮感,只剩下了人們的陳舊印象。

是吉野家的困局 也是日式快餐的困局

背靠吉野家起身的合興集團,從2017年-2020年,合興集團營收、凈利呈現下滑態勢。2020年,15.9億元的營收更是跌破20億元關口,為10年來首次跌破。同年,更是交出虧損8190萬元的業績單。

據證券日報報道,合興集團控股有限公司,已于2022年1月27日完成了私有化退市。

吉野家的困局也能反映出日式快餐整個品類的停滯。去年9月吉野家宣布旗下品牌花丸烏冬面將全面退出中國市場;2022年上半年,味千拉面凈虧損1.07億元,整體盈利處于下降趨勢,從2021年底到2022年中,門店數量也從737家,一路下滑至669家;丸龜制面、博多一幸舍、神田川拉面等日式拉面品牌均出現了類似情況。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: