中式漢堡、中式饅頭、中式炸雞……“中式”快被玩壞了

來源/億歐新消費

撰文/江晶

“新中式”風暴正在席卷餐飲圈。

從長沙頂流茶顏悅色、云南之光霸王茶姬等國風奶茶,到讓投資人搶破頭的墨茉點心局、虎頭局、瀘溪河等國潮點心,再到今年開遍大街小巷的塔斯汀、賈國龍中國堡、林堡堡等中式漢堡,以及最近火爆網絡的中式饅頭、中式炸雞……打著“中式”旗號的門店,一時間開遍大街小巷。

“中式某某”蔚然成風,似乎是民族自信、國潮流行的一種體現。但撕下“中式”標簽后,有幾分真正的餐飲創新、能否讓消費者持續買單、是否又是一輪割韭菜的游戲,要打一個大大的問號。

天花亂墜的“中式某某”

“中式”一詞最早是為了和西式潮流做區隔。

因為隨著本土品牌的蒸蒸日上和文化自信的深入人心,越來越多的年輕消費者尤其是“90后”、“00后”開始青睞國貨國潮,將其視作一種表達情感和彰顯個性的消費時尚,比如近年來盛行的中式婚禮、中式服裝、中式裝修……

如今,這股國風正刮向更多領域,餐飲界似乎也開始“文化覺醒”,紛紛效仿。一時間,中式茶飲、中式點心、中式漢堡、中式饅頭、中式炸雞、中式咖啡遍地開花。

在億歐新消費看來,餐飲的“中式”分為兩種。

一種是舶來品,但將產品形態或產品理念改為以中國特色來呈現。例如中式烘焙、中式咖啡、中式漢堡炸雞,就是將烘焙技術、咖啡文化、漢堡炸雞進行本土改良,使其具備中式特色。典型如賈國龍中國堡——把漢堡的面包換成饃,內夾北京烤鴨、小炒黃牛肉等中國特色菜。

另一種是原本就存在于國人消費習慣里的中式餐飲,商家為了迎合年輕人對“國潮”的追捧,用一些國風元素點綴門面或產品,強化中式特色。比如中式茶館、中式面館、中式饅頭,主要是起一個國風名字、加一些國風元素。

“中式”風格火爆出圈,離不開資本的推波助瀾。

比如2021年國潮點心風起,當年國內烘焙賽道共12起融資事件,其中11起是中式烘焙品牌。且規模在億元級別的不在少數,例如虎頭局的近5000萬美元A輪融資;墨茉點心局更是創造了業界“神話”——開店僅一年獲得4輪融資,投后估值為20億元,單店估值近億元。

當時,一眾押寶中式點心的投資人頭頭是道地宣稱:中國烘焙市場規模持續擴容,預計將從2021年的2600億元增加到2025年的3500億元,但現狀是門店分散,缺乏強認知的品牌,而中式點心乘上國潮和消費升級的風口,能迅速獲得一二線城市年輕人青睞。

2021年墨茉點心局排隊情況,圖源:小紅書@愛旅行的希文Sivan

“市場增速大、有品類無品牌、國潮、消費升級”,這些要素被不少投資人奉為圭臬。后來資本紛紛押注中式茶飲、中式面館,向中式漢堡、中式炸雞等投去橄欖枝,都可以套用這一邏輯。

今年以來密集開店的中式漢堡品牌,背后就離不開資本的支持。2021年,不惑資本和源碼資本向中式漢堡品牌“塔斯汀”投出了A輪;2022年,柳進資本為“楚鄭中國漢堡”注資300萬元;2023年3月,“林堡堡”宣布獲得數百萬天使輪融資,不久后,源碼資本旗下嘉興源煥股權投資合伙企業押寶“奧丁頓漢堡”。

近期,中式炸雞也接連披露融資消息——“腿老大”宣布獲得400萬元天使輪融資、“解憂婆婆”獲得天使輪融資、“虎頭炸”獲數百萬元天使融資。?或許在不久后,又將迎來一波中式炸雞開店潮。

看到熱錢滾滾涌入,創業者更加激進,創造出越來越多的“中式某某”。

比如最近社交平臺上頗受關注的中式饅頭,大多由“饅頭+各種餡料”制作而成,比如玫瑰饅頭、伯爵紅茶奶酥饅頭、桂花芋泥貝果饅頭。中式饅頭不僅外表更花哨,且主打無糖無油、健康,被稱為“貝果平替”,因此有了溢價空間,一個花饅頭要賣到3-8元。

隨著“90后辭職學做饅頭”、“凈收入3萬的饅頭鋪”等話題讓網友津津樂道,線下也開始出現了一些網紅饅頭店。例如抖音粉絲超10萬的“囤囤饅頭廠長”,其門店成為杭州新晉打卡地;重慶的“饅頭超人supermantou”打著“讓消費者吃一個月都不重樣的饅頭”的旗號,在社交平臺上日常曬“爆單”。

圖源:小紅書

中式饅頭火了,但卻沒有遇到“貴人”,在消費賽道整體遇冷的當下,謹慎的投資人選擇了冷眼旁觀。沒有了資本的加持,中式饅頭就只停留在小打小鬧的個體戶階段,無法像中式點心、中式漢堡那樣開出連鎖門店,這股熱度也很快就煙消云散。

“中式”只是個噱頭?

目前來看,多數“中式”都停留在標簽層面,不太能觸碰到傳統文化的底蘊。

打起“中式”旗號的餐飲品牌,只需起一個聽起來充滿中式韻味的名字、做一些含古典文化元素的裝修、推出稍加改變的產品蹭上國潮熱度,再通過社交平臺分享加以營銷,總能吸引不少消費者圍觀打卡。

但一不小心,這種“換湯不換藥”的中式就會變成短命網紅。一時的新鮮感過去后,商家極易陷入“獲客容易留客難”的怪圈,跟風入局的創業者眼看排隊長龍變成門可羅雀。沒有穩定的復購,門店持續虧損,資本的錢燒完后,隨之而來的必是關店、倒閉。

在“中式”這條賽道上,已經有不少前車之鑒。

中式點心從掀起資本盛宴到偃旗息鼓只用了不到3年。今年初,虎頭局被曝“拖欠多名員工工資、供應商貨款和房租”,業內一時間充斥著其即將倒閉的傳聞;到了6月,墨茉點心局武漢的15家門店也被曝出全部處于歇業閉店中,近期其在杭州的店鋪也全部關閉。

圖源:高德地圖

中式點心為何“涼”得如此之快?

其一,中式點心入局門檻低,創業者看到紅利后蜂擁而至,上海有“珍糕興點心局”、廣州有“獅頭點心局”、福州有“未芝點心局”、連“南洋大師傅”所屬公司也趕緊趁勢推出“南洋點心局”。多個類似品牌分散了消費者注意力,變相地增加了品牌營銷成本。

其二,各品牌沒有花心思在產品上,導致同質化嚴重,基本就是肉松、芝士、麻薯、咸蛋黃等人氣原料排列組合。比如超級爆品“麻薯”,幾乎是每家的標配,僅僅在于餡料稍有不同,消費者去哪家吃都覺得似曾相識。

其三,中式點心只是烘焙里的細分品類,和好利來、巴黎貝甜等同為網紅的西式烘焙相比,中式點心產品少、客單低但成本高,并非一個良性運轉的商業模式。西式烘焙品牌也可以推出中式產品,甚至奈雪、喜茶等茶飲品牌也在跨界搶食。

好看又養生的中式饅頭甚至比中式點心更短命,上半年走紅網絡并開到線下,下半年就開始關店、倒閉。據公開報道,網紅“囤囤饅頭店”從大排長龍到平平無奇也不過2個月;更有中式饅頭創業者無奈表示,從網紅打卡點到關店只用了半年時間。

中式饅頭來得快去得也快,根本原因是創造了“偽需求”,產品力、性價比都無優勢。

表面看來,中式饅頭好看、解餓又養生,配上“國潮”定位,很難不暢銷。但在消費者認知中,一個饅頭的價格最高不過1-2元,中式饅頭怎么就突然高貴起來,以至于動輒3-8元?

饅頭和面包的原材料同為面粉,創業者們是想把饅頭“面包化”,讓其和西式面包一樣擁有高溢價。但面包種類繁多且銷量穩定,饅頭無法添加西式糕點的多種配料,制作方式上也有根本差異,導致很多人覺得中式饅頭不好吃、口味單一,初次嘗試之后很難形成穩定的消費習慣。

中式點心、中式饅頭不是個例,各式各樣的“中式”餐飲,即便已經有成千上萬家規模,都普遍面臨門檻低、同質化、難持續的隱憂。

可見,“噱頭”大于“創新”終究會讓品牌以曇花一現的結局告終。商家比拼的,并非是誰的“中式”標簽更顯著、誰的短期流量更大,而是標簽下的產品、服務、品牌文化等,是否質價匹配、名副其實,如此才能讓消費者心甘情愿買單。

“中式+”是一個系統工程

“中式”看似只是產品創新或一種營銷手段,其實背后考察的依然是餐飲企業的基本功,品牌在步入“國潮”隊伍前,首先要具備優秀餐飲企業的特質,不能本末倒置。

回看一些相對成功的案例,“中式”只是錦上添花的標簽,品牌并不以此為核心競爭力,背后另有更堅固的“護城河”。

比如已經突破5000家門店的中式漢堡品牌塔斯汀,前不久北京首店落地,前來嘗鮮的消費者絡繹不絕。

塔斯汀在裝修風格、面皮制作上盡力表現出中式特色。比如以青碧、赤色為門店主色調,配上紅白配色的醒獅門頭、白字藍邊的霓虹燈牌、原木色家具等;產品上主要以中華面點制作工藝推出“現烤堡胚”,以此和麥肯進行差異化競爭。

然而走進門店翻開菜單,會發現塔斯汀其實是“披著國潮外衣的洋快餐”,熱銷的產品依然是帶有美國風味的“香辣雞腿堡”。窄門餐眼顯示,其香辣雞腿堡熱賣值排名第一;從塔斯汀抖音櫥窗來看,香辣雞腿堡套餐銷量也遙遙領先。

窄門餐眼數據顯示,塔斯汀人均客單價19.25元,略高于華萊士的18.98元,比肯德基的人均34.43元、麥當勞的27.81元要便宜不少。比麥肯價格更低、比華萊士品質更好,塔斯汀也被網友們稱為“麥肯平替,翻版華萊士”。

可見塔斯汀之所以走紅,根本原因是贏在“性價比”,是否“中式”似乎不那么重要。

站在更長的時間線和更廣的視角來看,處于爬坡階段的塔斯汀,依然要面臨著品牌定位模糊、同質化競爭明顯、營運能力欠缺等挑戰。靠“西堡中做”、“國潮元素”的營銷噱頭成功破圈后,如何提升口味、性價比和用餐體驗讓消費者持續買單,如何提升門店管理能力、做出規模效應讓加盟商賺錢,塔斯汀接下來的挑戰還不少。

另一家取得階段性勝利的中式餐飲品牌,要數成立于2017年的國風茶飲霸王茶姬。這個來自云南的品牌,6年開出2000多家門店并已進軍海外,是為數不多帶著鮮明中式特色的茶飲出海品牌。

圖源:微博@霸王茶姬

霸王茶姬創立之初就樹立了“新中式國風茶飲”的品牌定位。首先是名字,“霸王茶姬”旨在致敬中國經典戲曲《霸王別姬》,品牌logo融合了佛像的眉眼、東方標準臉型以及傳統文化的戲曲剪影。

其次是產品,招牌的“原葉鮮奶茶”系列產品采用“原茶+鮮奶”的配方,每一款的名稱和包裝都彰顯國風,如“伯牙絕弦”、“桂馥蘭香”、“尋香山茶”……大爆品“伯牙絕弦”更是一年賣出8000萬+杯。

然后是視覺上,其門頭設計和室內裝潢采用古建筑榫卯工藝外環設計,同時將大量戲曲臉譜、篆書手寫體、古風音樂等中國傳統文化元素融入其中,迅速在消費者心中構建起傳統文化認知。

公開資料顯示,2019年開始進軍海外的霸王茶姬,已在馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞國家開出70多家門店。霸王茶姬聯合創始人尚向民曾公開表示,霸王茶姬在馬來西亞單店單月平均賣到了1.2萬杯,單店月營收最高有90多萬人民幣。

霸王茶姬之所以能在中式茶飲里脫穎而出,是因為它真正將“國風新茶飲”打出了品牌認知。在15-20元價格段的茶飲品牌中,其定位與茶百道、古茗等競品有顯著差異,早期聚焦大單品并做到極致、迅速制定海外擴張戰略,都為霸王茶姬的出圈奠定了堅實基礎。

雖然在中式茶飲里迅速“占山為王”,但霸王茶姬也面臨不少隱憂。其創始人張俊杰曾在2022年末提出,2023年的核心發展任務仍然是開店和增長。因為中式茶飲的核心壁壘并不高,霸王茶姬要進一步鞏固在茶飲圈的地位,還得靠快速拓店和產品創新。

結語

中式品牌前赴后繼、此起彼伏,證明了一個道理——“中式”不能只是虛有其表,企業本身根基要穩固,文化自信的發心是好事,但真正做好一家“中式”品牌,卻是一個系統工程,需同時兼顧產品、場景、模式、服務、營銷等多個維度。

億歐智庫認為,以Z世代為主的消費者心理特征尤為復雜,在追求品質的同時,也崇尚理性消費、追求性價比;既要設計美觀時尚,也要產品實用便利;認同民族文化的同時,也為個性和興趣買單、注重體驗。

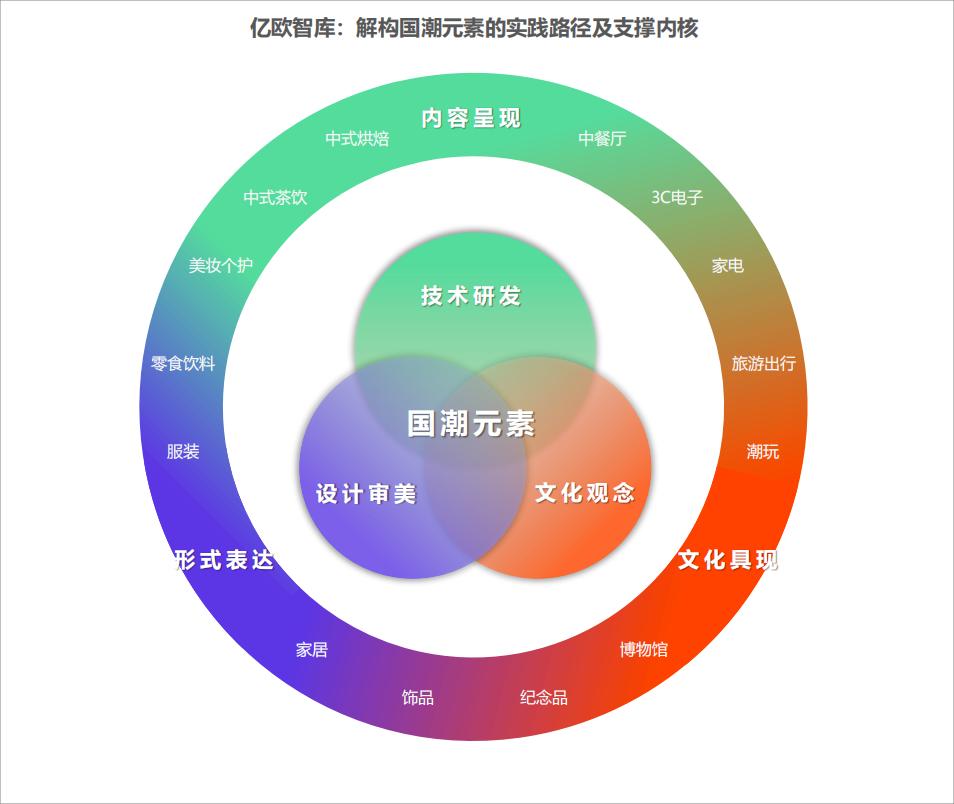

品牌在國潮元素的實踐中不能只貼“中式”標簽,而是需要設計審美、技術研發和文化觀念三大內核針做支撐,對品牌調性和品牌基因進行深入討論,了解產品主要消費人群的需求和心理,才能真正通過國潮元素對品牌進行賦能。

參考資料:

1、《新烘焙“倒閉潮”起,新中式饅頭店又“火了”》,靈獸

2、《狂飆的中式炸雞,背后有哪些隱患?》,餐企老板內參

3、《天價吐司、中式饅頭接連翻車,餐飲還敢沾邊“網紅”嗎?》,餐企老板內參

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: